■多喜二祭関係者経歴(経歴などは元・旧を略しているものがあります)

●青崎四郎=日本民主主義文学会会員。記録第1集『秋田県多喜二祭の記録1962-1983』に「多喜二の小説から」を執筆

●田淵正二=記録第1集『秋田県多喜二祭の記録1962-1983』に「小林多喜二のうしろ姿」を執筆

●大山兼司=大館市小林多喜二文学碑建立の会。民主主義文学会大館支部長.。記録第2集『読本・秋田と小林多喜二』に

「多喜二文学碑、生地大館市に完成」、

エッセイ「大館市多喜二の集い10周年を迎えて」を執筆。記録第3集『小林多喜二・生地からの発信』に

「木村勇二(多喜二の従弟)さんを訪ねて」、

「初期の頃の思い出から」を執筆。→

参考:ひと「小林多喜二の生誕地ですべての作品を読もうと燃える大山兼司さん(69)

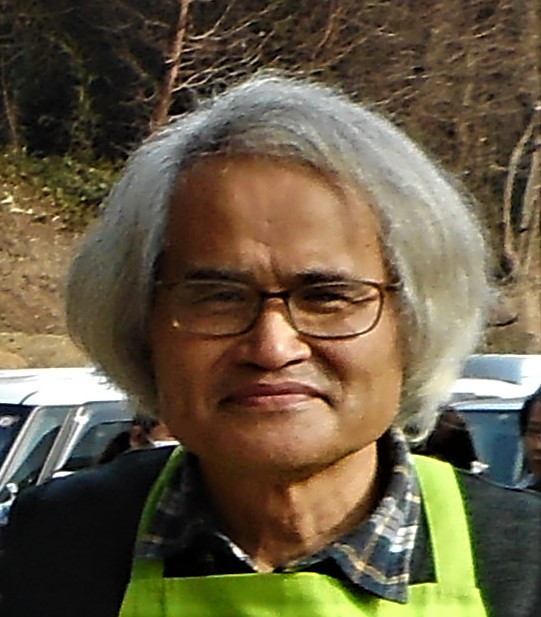

●村上耕三

●村上耕三=日本民主主義文学会会員。記録第1集『秋田県多喜二祭の記録1962-1983』に「多喜二文学における「人を殺す犬」の評価について」を執筆。記録第2集『読本・秋田と小林多喜二』にエッセイ

「清々しく真率な多喜二祭」を執筆。

●木村覚=秋田演劇鑑賞会会長

●佐藤勲=秋田市広面

●野上百合=日本民主主義文学会会員。記録第2集『読本・秋田と小林多喜二』に

「多喜二と赤い旗」を執筆。

●木内和香=とてもいい人。記録第3集『小林多喜二・生地からの発信』に

短歌「秋田県多喜二祭つれづれ」を執筆

●鳥潟ツヤ=記録第1集『秋田県多喜二祭の記録1962-1983』に短歌「冬・多喜二祭近く」を執筆

●土佐優子=1940年、鹿角市尾去沢生まれ。旧姓高杉。湯瀬温泉病院勤務、秋田市八橋住。記録第2集『読本・秋田と小林多喜二』に「多喜二の文学碑を-小林周さんのこと」、エッセイ「魯迅記念館で」を執筆。1940年生まれ。旧姓高杉。

●児玉金友

●児玉金友=1963.3.27民青時代に能代中央公民館で江口渙を迎えて多喜二祭開催。1983、1986、1989年参議院議員選挙候補者。秋田の多喜二祭記録第2集『読本・秋田と小林多喜二』に

「火を継ぐ」を執筆。『小林多喜二生地からの発信』に詩「新しい年2月-多喜二の火を継ぐもの」。俳句「多喜二の火を継ぐ」を執筆

●斎藤栄子=秋田市楢山御島町

●伊藤ヒサ子=秋田市広面。記録第2集『読本・秋田と小林多喜二』に「多喜二祭と私」を執筆。記録第3集『小林多喜二・生地からの発信』に「司会を務めて15年」を執筆。

●宮崎良樹=記録第1集『秋田県多喜二祭の記録1962-1983』に俳句「多喜二忌」を執筆

●最上健造=国賠同盟秋田県本部長。記録第3集『小林多喜二・生地からの発信』に

「石坂洋次郎は多喜二をどうみていたか」を執筆。

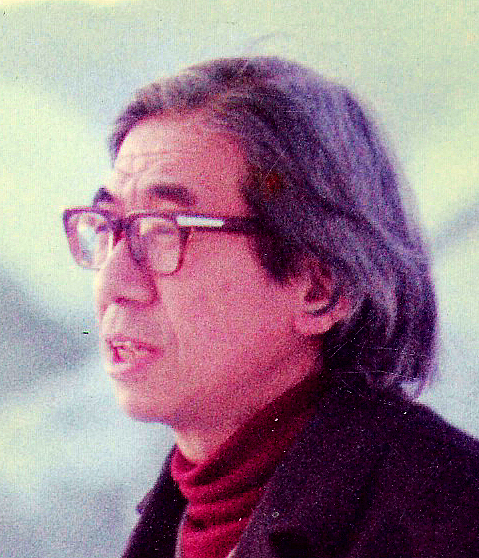

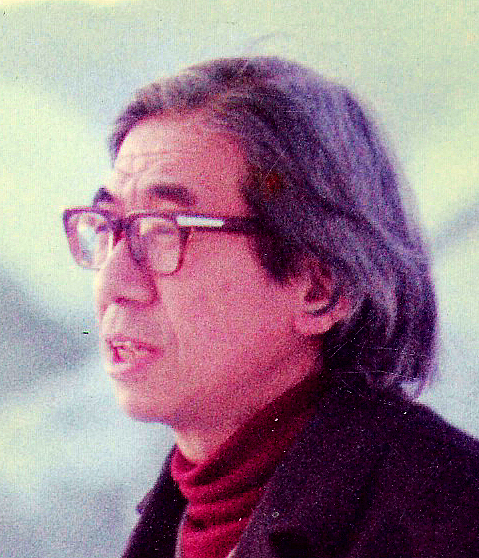

1979年1月・田沢湖高原にて撮影●柴田正夫

1979年1月・田沢湖高原にて撮影●柴田正夫=秋田市南亀の丁4-48。1980.2.10歿。1968年第6回多喜二祭に協賛してメッセージを寄せた「七人の会」の代表。第10回全線・日芸詩人賞.

著書に詩集『火の梯子』(その「序詩」には次のようにある。なつかしいもののひとつに/はしご/木であったりなわであったり/時には/くさりで結んでそこに誠実をはこぶ/典型的なのは竹の長ばしごか/空中に/それこそ青々とのび/その先一点では磁気を示す/紺に似た昆虫が位相を演ずる/はしごはいつも受け身で伸/びるだけのびる。火の畏怖がそこにあり/少年ははしごに静かに坐る。)、詩集『馬とうま』。1967年詩誌「七人」創刊。「七人の会」同人は柴田正夫、米屋猛、沢木隆子、柳原真砂夫、佐々木米三郎、畠山義郎の各氏。

●佐々木米三郎=詩人。1998.11.8歿。山本郡藤里町生まれ。「七人の会」メンバー。秋田文化出版社制作部印刷室主任。。著書に詩集「一縷の糸」(1956私家版)、詩集『感情』(1957私家版)、詩集『假縫』(1958北国発行所)、詩集『翌年』(1959北国発行所)、詩集『忌中の水中花』(1960私家版)、詩集『花神輿』(1961私家版)、詩集『印刷船』(1975詩の星座同人舎)。代表作はいろいろあるけれど何といっても、

詩「首途の盃」

●倉田稔=小樽商科大学名誉教授。記録第3集『小林多喜二・生地からの発信』に

「小林多喜二卒業論文のミステリー」を執筆。

●長谷田直之=伊勢崎多喜二祭実行委員会事務局長。記録第3集『小林多喜二・生地からの発信』に

『小林多喜二奪還事件とは何か』を執筆。

■秋田と小林多喜二関係の情報

*小林多喜二初め当時の治安維持法犠牲者関係者の動きは「治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟」サイトに詳しい。この項目の情報の多くはこのサイトから(引用の場合文末に「同盟サイト」より、と表示)。

2016年

●2016.3.23・「三星」のホームページ→小林多喜二「三星で過ごした5年間」

秋田市の出版社・書肆えんの横山仁君からメールが来た。

「先日、多喜二祭実行委員会の総括の会議があり、出席しましたが、そのとき、本のお返しとかで、苫小牧から送られてきたお菓子がでました。北海道の話題がでたとき、小樽のパン屋はいま、どうなっているんだろう、もうないだろうな、といっていたときでした。それは、苫小牧の三星というパン屋の「よいとまけ」というお菓子でした。そして、多喜二の叔父がやっていた三星の流れをくんでいるということでした。参考までに、ホームページをみたら、多喜二のことが載っていました。

http://yoitomake.jp/takiji.html」

とのこと。

その「三星」のホームページにある連載コラム、小林多喜二「三星で過ごした5年間」によれば、

「1 代表作「蟹工船」で知られる作家 小林多喜二(1903-1933)が三星とゆかりのあることをご存知でしょうか。明治31年、多喜二の伯父にあたる小林慶義は、秋田から小樽に渡りパンとお菓子の店「小林三星堂」を創業。順調に業績を伸ばし、小樽を代表するパン屋となりました。そこで慶義は、故郷で貧農にあえぐ弟一家を小樽に呼び寄せます。その一家の次男坊こそが小林多喜二でしたが、この移住の裏にはいくつかの事情がありました。

2 代々小林家は秋田では大地主の家系でしたが、分家した多吉郎の長男 慶義(三星の創業者)が事業に失敗したことで田畑を失い、貧しい小作農へと転落してしまいました。慶義は傾いた家の始末を弟の末松(多喜二の父)に任せ、新たに事業を起こすべく上京するも、またしても失敗。いよいよ立ち行かなくなった彼は、当時活況に沸く北海道小樽へと向かいます。そして長男の幸蔵が町のパン屋で働き出すと、翌年、その支店を譲り受け、「小林三星堂」の看板を掲げました。

3 パン屋「小林三星堂」を開店し、商売も軌道に乗り始めた矢先でした。明治37年の小樽大火で店が全焼してしまいます。しかし慶義はここが勝負どころとばかりに、なんと火事の翌日、すぐさま新しいパン工場を建て始めたのです。他のパン屋が途方にくれている中、どこよりも早くパンを売り始めた三星堂は大繁盛し、小樽で一番のパン屋となりました。一躍成功者となった慶義。そんな彼の胸の内にも一点の曇りがありました。それは自らが招いた失敗のつけを背負わせ続けてきた、末松(多喜二の父)の一家への強い負い目でした。

4 久しぶりに故郷秋田へ帰省した慶義(三星の創業者)は、弟夫婦の末松とセキに彼らの長男 多喜郎(多喜二の兄)を自らの元に引き取り、小樽の学校へ通わせたいと申し出ます。二人は幼い我が子との離別に躊躇するものの、息子の将来を考え兄の元へ送り出します。しかしあろうことか、多喜郎は小樽に渡って間もなく急性腹膜炎を患って急死。危篤の知らせに駆けつけ、息子の遺体を前にして泣き崩れる末松とセキ。慶義としてはこれまで苦労をかけた二人への恩返しのつもりが、とんだあだとなってしまいました。

5 末松(多喜二の父)は長男 多喜郎が急死したことで、過酷な百姓仕事や破産による心労で患った心臓の持病をさらに悪化させてしまいます。これでまたひとつ末松一家に対する負い目が増してしまった慶義(三星の創業者)は、末松一家全員を秋田から小樽の自宅(三星)へ呼び寄せます。この時多喜二は4歳、心の故郷として生涯愛した街 小樽での生活が始まったのです。一ヶ月ほどの同居を経て、慶義は末松ら家族5人が暮らしていけるようにと、若竹町に建てていた別宅を、三星が卸したパンとお菓子を扱う小売店に改装し、彼等に譲りました。

6 慶義(三星の創業者)の計らいで小さなパン屋を構えた末松(多喜二の父)一家は、つつましくも明るく楽しい生活を送るようになりました。明治42年には多喜二の弟 三吾が生まれ、家族は6人に。同じ年、王子製紙が操業を始めた苫小牧に商機を見い出した慶義は、小樽の店を長男 幸蔵に任せて移住。その3年後、次男 俊二を呼び寄せ駅前に苫小牧店を開店します。一方、小学校を卒業した多喜二は大正5年、慶義の援助をうけて庁立小樽商業学校に入学し、以後卒業までの5年間、住み込みで働いた三星の工場から通学しました。

7 伯父 慶義の家(三星の工場)に住み込み、登校前と帰校後に製パンや配達、買出しや掃除と忙しく働きながら通った商業学校生活は、多喜二に文学・芸術への志向と才能の芽生えをもたらしました。しかし経営者の身内である彼に同僚達が向ける目はどこか冷たく、学費を援助してもらう立場上良い成績で応えたいという重圧もあって、肩身の狭い5年間でもありました。そんな中最も熱心に取り組んだ絵画では、この道に進めば一家を成すのではと思わせるほど独特の作風がありました。ところが慶義の言い付けにより、情熱を傾けてきた絵筆を自ら折る事になります。

8 商業学校の卒業を半年後に控えた頃、慶義(三星の創業者)は甥の多喜二に絵を描くことを禁じ、将来の出世のために勉強に専念するようたしなめます。慶義には夜更かしして絵に熱中する多喜二の健康面への配慮と、過去に兄の多喜郎を預かって病死させたという痛恨の思いがあったからです。多喜二は絵を描けなくなった無念を押し殺しつつ、徐々に文学へ傾倒していきます。その姿は慶義の頑固な目にも「勉強」としか映りませんでした。その後、慶義の更なる援助を受けて高等商業(現小樽商大)に進んだのを期に、三星を離れ若竹町の自宅に戻りました。

9 多喜二は伯父の慶義(三星の創業者)から更なる援助を受け、高等商業(現小樽商大)へ進学。これを期に三星の工場での生活に別れを告げ、若竹町の自宅に戻りました。小樽高商での3年間は彼の人生ではじめて自主的な生活に恵まれ、広やかな展望の開けた時期でした。文学への熱意はより専心的となり、中央の商業雑誌に短編小説の投稿も始めるなど、精力的に活動しました。卒業後は拓銀小樽支店に入行し、一家の生活にもゆとりが生まれましたが、間もなく父 末松が急死。多喜二は苦労のうちに終えた父の人生に悲嘆し、貧困や差別のない平等な社会への思いを自らのペンに託しました。

10 代表作「蟹工船」など社会の矛盾を鋭くえぐり出した問題作を次々と発表し、一躍人気作家となった多喜二。彼の作品には社会的弱者への深い同情と、搾取する側への強い怒りが込められていました。しかし、激しく右傾化する社会に誠実に対峙した結果、権力の手により29歳の若さで命を絶たれます。・・・彼がもし文学ではなく絵画の道に進んでいたら、いや、それ以前に小樽への移住や進学が無ければ・・・。故郷の秋田から呼び寄せて進学を援助し、絵描きをとがめた伯父の慶義(三星の創業者)と多喜二の生涯に、皮肉な因縁を感じずにはいられません。このコラムでは、私たち三星と小林多喜二という著名な作家との意外な接点に焦点をあててきました。今後皆さんが小林多喜二について想う時、ほんの少しでも三星のことを思い出して頂ければ、幸いです。

以上。大変、優しい文章の紹介でした。

なお、「三星=みつぼし」は、初代社長小林正俊の「仕事に惚れ、郷土に惚れ、女房に惚れる」に由来する。代表菓子は「ハスカップ」。

ところで、メールをくれた横山仁君は、秋田県多喜二祭の記録第3集『小林多喜二・生地からの発信』の発行に、編集者として参加。『小林多喜二・生地からの発信』の本の奥付の中に、「印刷」として、秋田協同印刷株式会社とともに記録されているが、もっと編集後記にも紹介されていい活躍をしたはずである。ちなみに、彼は、秋田文化出版社勤務時の小生の同僚であり、2016年3月現在、秋田市で個人出版社を経営。歴史・民俗、エッセイ・随想、詩集、アンソロジー、歌集・句集分野の本、「海図」などの雑誌、それに勝平得之の版画、吉田昭治さんの著作、縄文アートなどを、出版・取り扱いをしている。また秋田協同印刷はごく近い同業者であり、私は、かつて秋田人とは違う感覚で暮らしていたから、同社内に極めて無礼にかつ自由奔放に振る舞い、出入りさせてもらっていた。(

三星のホームページ、

書肆えんメールより)

●2016.2.20・「しんぶん赤旗」→「秋田県多喜二祭の記録・第3集出版へ」

秋田県多喜二祭実行委員会は、全国から寄せられた小林多喜二に関する論評・エッセー・詩・短歌・俳句などをまとめた記録集、秋田県多喜二祭の記録第3集「小林多喜二生地からの発信」を第51回秋田県多喜二祭(20日)にあわせ出版します。

多喜二生誕の地・秋田から多喜二祭の歴史と、国際的な交流・研究を発信する内容になっています。

工藤一紘秋田県多喜二祭実行委員長は「安保法制廃止、立憲主義を取り戻そう」と立ちあがった多くの人たちの怒りと抗議の声が全国に広がり、暗黒の時代への逆行を許さない歴史的なたたかいが始まった今、反戦・平和、社会進歩と民主主義をめざした小林多喜二に光を当て、しっかりと次世代に伝えて行くことが重要になっています。この本が多喜二の意志を引き継ぎ、新たな社会を切り開く運動の糧になることを願っています」と語りました。

秋田県多喜二祭の記録第3集『小林多喜二・生地からの発信』。A5判・並製本カバー装280P・限定500部・頒布2500円(+税)+送料300円、申し込み・問い合わせ・注文=秋田県多喜二祭実行委員会090-7669-6387工藤さんkazu-k-uaio.ocn.ne.jpへ(uとiの間aは@)。

(「しんぶん赤旗」2016.2.20より)

●2016.2.19・「しんぶん赤旗」→「20・21日、多喜二の集い(北海道・秋田の情報の内、秋田県分)」

「蟹工船」などの作品で知られる戦前のプロレタリア作家、非合法の日本共産党員で、1933年2月20日、特高警察の拷問により29歳で命を奪われた小林多喜二をしのぶ集いが20、21日、北海道と秋田県の各地で行われます。多喜二は秋田県下川沿村(現大館市)の農村で生まれ、4歳のときに一家で北海道小樽に移住しました。今年は多喜二没後83年です。

秋田市では「第51回秋田県多喜二祭」が20日午後1時半から、秋田県生涯学習センターで開かれます(資料代1000円)

大館市では「第37回大館市小林多喜二記念の集い」が21日午後2時から、同市中央公民館で(入場無料)開かれます。

秋田市、大館市とも本庄豊さん(立命館宇治中・高等学校教諭、立命館大学兼任講師)が、小林多喜二と山本宣治について講演。混迷する現代の中で、りんとして生きる意味を考えるほか、多喜二作品の朗読も行います。

秋田市では合唱と「秋田県多喜二祭賞」授賞式があわせて行われ、今年は故・富樫耕一さん、協和の鉱山と松田解子文学を伝える会に送られます。

また、大館市川口のJR下川沿駅前にある「小林多喜二生誕の地碑」前では20日(土)午後2時から、同保存会主催で碑前祭が行われます。下川沿公民館には「小林多喜二コーナー」があり、「多喜二文庫」の中に父・末松の手紙が展示されています。

(「しんぶん赤旗」2016.2.19より)

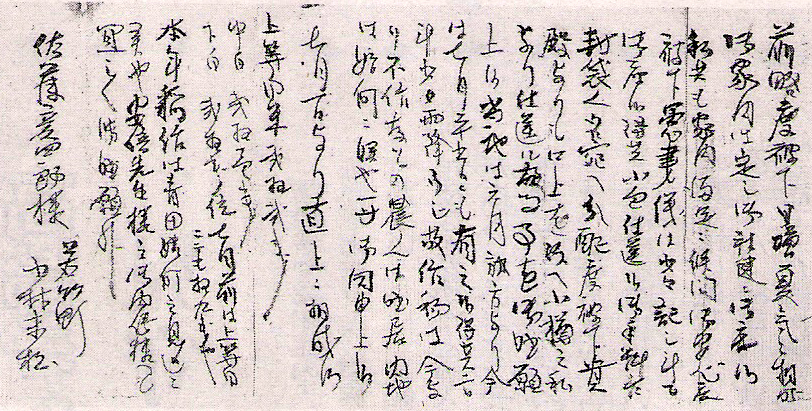

●2016.2.19・「しんぶん赤旗」→「発見された多喜二の父末松の手紙」茶谷十六

今年1月20日、韓国の友人黄奉模氏を案内して多喜二の生地、秋田県大館市の下川沿を訪ねた。黄氏は、多喜二作品を分析した研究論文によって博士号を得た韓国における多喜二研究の第一人者である。多喜二の生家跡と、JR下川沿駅前に建つ「小林多喜二生誕の地」碑を案内した後、昨年2月に新装開館した下川沿公民館を訪ねた。ここに新設された「小林多喜二コーナー」をぜひとも参観したいと思ったからだ。玄関を入るとすぐ正面に立派なガラスケースが設けられて、多喜二の大きな写真が掲げられ、初版本(複製)の作品が展示されていた。さらに奥の部屋に設けられた「小林多喜二文庫」の棚を見て、私は目をみはらされた。多喜二関係のたくさんの書籍と共に、多喜二の父末松の手紙(コピー)が展示されていたからだ。

手紙は、昨年8月に所在が確認され、「小林多喜二生誕の地碑保存会」(松坂敏悦会長)に寄贈されたのだとのこと。一見して、私はその見事な筆跡と達意の文面に衝撃を受けた。

それは、明治43(1910)年7月25日に、小樽区若竹町在住の小林末吉から、秋田県北秋田郡下川沿村川口の小林家向かい佐藤彦四郎に宛てた手紙であった。妻セキが作った小包を送ったので、各宛人ごとに配って欲しいとの依頼状である。あわせて家族皆がそろって無事であることを伝えるとともに、旱魃によって不作が予想され、米価が高騰している北海道の状況を詳述して、故郷秋田の水稲の作柄について心配を述べている。最後に「安倍先生様の御内儀様へも宜しく御伝え願います」との添え書きがある。多少変則的な文体ではあるが、細やかな心遣いが伝わってくる。

多喜二の母セキが、ほとんど読み書きもできず、獄中にあった息子への手紙を書くために必死に学習したことはよく知られている。セキの没後に発見された「ああ、また二月の月がきた…」という自筆の紙片からは、そのたどたどしい文字と文章を通して、虐殺された息子の死を追憶する痛切な母の真情が迫ってくる。

多喜二の父末松自筆と思われる文章が公開されるのは恐らく初めてのことではなかろうか。手紙の筆跡や文体からは、母セキとは異なって、文筆に長け相当の知的な能力をそなえた人物像が推測される。

多喜二の文学と生涯に関わって、母セキについては多くのことが語られてきた。だが父末松については語られる機会が極めて少なかったように思われる。

手塚英孝『小林多喜二』によれば、祖父多吉郎の代から旅宿を営んでいた。離れの8畳つづきの2間には、小学校長だった安倍弥吉夫妻が十数年借りて住み、家族と同じ親しさで暮らしていた。多吉郎は、見聞も広く、村の知識人でもあって、温厚な人柄とともに郷土の信望も厚かった。その子末松は、父の気質を多分にうけつぎ、読書を好み、特に小説や芝居の好きな、長身で、温厚な人柄であったという。

祖父多吉郎から父末松へ、多喜二が生まれたこの過程環境が、プロレタリア作家小林多喜二誕生の知的土壌として重要な意味を持っていたのではなかろうか。多喜二生誕の地での新たな発見を通して、多喜二研究の次への一歩が踏み出されることを期待したい。(ちゃだにじゅうろく・民族芸術研究所理事、秋田県歴史教育者協議会会長)

(「しんぶん赤旗」2016.2.19より)

2015年

●2015.2.25・「しんぶん赤旗」→「多喜二は今も時の人/秋田の2カ所でしのぶ集い」

プロレタリア作家・小林多喜二をしのぶ催しが秋田県の秋田市と大館市でおこなわれました。21日の秋田市での「第50回秋田県多喜二祭」に190人余、22日の出生地・大館市での「第36回大館市小林多喜二記念の集い」に80人余が参加しました。

両日とも高橋秀晴秋田県立大学総合科学教育研究センター長が記念講演しました。

高橋氏は、国際的に多喜二作品が注目され、研究、交流が広がっていることを紹介。多喜二の草稿ノートなどから、思考の過程や、『蟹工船』のなかで使われる方言のリアルさなどにふれ「作品や生き方に深く秋田・大館が潜在している」と述べました。その上で「治安維持法下に生きた多喜二を考えることは、世界と秋田、今と過去・未来、集団的自衛権、秘密保護法、憲法改正などの名前にどんな意図が潜んでいるのかを考えることにもつながります」と語りました。

参加した男性は「最新の研究成果を聞くことができた。新たに写真や書簡が見つかるなど多喜二はいまも時の人だと思います」と話し、80代の女性は「久しぶりに多喜二作品にふれ、女学生時代を思い出しました」と感慨深げでした。

秋田市の集会では、「多喜二祭賞」の授賞式が行われ、県労働者学習協会会長の秋田市の鈴木諄さん、花岡事件の案内サークルで運動に取り組んできた大館市の富樫康雄さん、大館市下川沿にある碑の保存、顕彰を行ってきた小林多喜二生誕の地碑保存会に贈られました。

(「同盟サイト」より)

●2015.2.14・「しんぶん赤旗」→「北海道・秋田県の各地で多喜二しのぶ集い」より

・秋田

秋田市では「第50回秋田県多喜二祭」が21日(土)午後1時半~午後4時半、秋田県生涯学習センター講堂(山王中島町)で行われます。主催は、同実行委員会。資料代1000円が必要です。

大館市では「第36回大館市小林多喜二記念の集い」を22日(日)午後2時~午後4時、同市中央公民館(桜町南)で行います。主催は同実行委員会。入場は無料です。

どちらも高橋秀晴秋田県立大学総合科学教育研究センター長が、「世界の中の多喜二、多喜二の中の秋田」と題して講演。多喜二作品の朗読も行われます。

秋田市では、秋田合唱団による合唱と「秋田県多喜二祭賞」授賞式があわせて行われ、今年は秋田市の鈴木諄さん、大館市の富樫康雄さん、同市の小林多喜二生誕の地碑保存会に贈られます。

(「同盟サイト」より)

●「2015年各地の多喜二祭」より

・2015年第50回秋田県多喜二祭

日時=2月21日(土)午後 1:30~4:30

場所=秋田県生涯学習センター

講演=「世界の中の多喜二、多喜二の中の秋田」

講師=高橋秀晴(秋田県立大学総合科学教育研究センター長)

資料代=1000円

合唱・多喜二祭賞授賞・講演

2014年

●2014.2.27・「しんぶん赤旗」→「多喜二しのび催し/秋田市と大館市で開催」

プロレタリア作家・小林多喜二(1903~33年)をしのぶ催しが、秋田県の秋田市と大館市で行われました。

秋田市では22日、「第49回秋田県多喜二祭」に164人が参加、出身地の大館市では23日、「第35回大館小林多喜二記念の集い」に100人が参加しました。

両日とも尾西康充三重大学人文学部教授が「小林多喜二と石川達三―北海道開拓とブラジル移民」と題して記念講演しました。

尾西教授は2人の執筆活動の原点についての考察を述べ、現在の政治状況を多喜二、達三の時代に通じるものだと批判しました。

参加した男性は「文学と現実のかかわりを深く掘り下げて語られ、多くのことを知ることができました」と感想を寄せ、70

代の男性は「いま安倍政権が進めようとしている集団的自衛権の行使容認や強行成立させた秘密保護法など『戦争できる国づくり』の動きと対比され、多喜二のたたかいが現在に通じるものであるということが良くわかりました」と語りました。

秋田市の集会では、近江谷昭二郎治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟秋田県本部会長の特別報告「治安維持法と秘密保護法」と、秋田合唱団による合唱が行われました。

また、今年の「多喜二祭賞」が発表され、湯沢市を中心に長年にわたって平和運動・労働運動に尽力してきた鈴木甚郎さんが受賞しました。

(「同盟サイト」より)

●2014.2.20・JR各駅停車の旅《白沢と下川沿》

今回はJR奥羽本線の白沢駅と下川沿駅を散策してきました!!(^o^)♪

<白沢駅の記述・略>

下川沿駅

下川沿駅の前に石碑がありました。これはプロレタリア文学作家・小説家の小林 多喜二生誕の地の石碑で、裏側には小林多喜二のプロフィールが書かれた看板がありました。

小林 多喜二とは…明治36年(1903年)旧下川沿村(現:大館市川口)に誕生し、4歳の時に一家が北海道小樽へ移住するまでを過ごしていました。昭和4年(1929年)多喜二が26歳の時に発表した「蟹工船」は、今でもプロレタリア文学の代表的な小説として知られています。しかし、蟹工船を発表したことにより左翼運動の指導的メンバーとなったことから、警察にマークされます。そして昭和8年(1933年)2月20日、築地警察署での激しい拷問を受け、29歳で非業の死を遂げました。

下川沿地区では、多喜二の命日にあたる2月20日に毎年供養祭を開催しています。過去のブログでも紹介しています。→

★こちら★★

駅から少し離れた所に「故里の顔」という看板がありました。

多喜二は家族をとても大切に想う人物であったそうです。母を想う気持ちが綴られた多喜二の手紙の一文がこの看板に書かれており、看板のある場所は多喜二の生家跡地なんだそうです。

右の写真<略>は釈迦内地区の實相寺近くにある多喜二の母セキの生誕の石碑です。

散策中に根開きを見つけました♪キレイな円状ではないですが、春の訪れを感じさせる光景でした(^^)♪

以上、JR各駅停車の旅 白沢&下川沿編でした!!(^_^)v(北秋田まちぶろぐhttp://blogs.yahoo.co.jp/kitaakita_sachi/12165073.htmlより)

●2014.2.20・「石田ひろしの日記」→「第35回大館多喜二祭」

地元が生んだプロレタリア作家小林多喜二さんが亡くなって81年目を迎える。もう一度『蟹工船』を読んでみようと思う(マンガだがね)。

小林 多喜二(こばやしたきじ、1903年(明治36年)12月1日 ~1933年(昭和8年)2月20日は日本のプロレタリア文学の代表的な作家・小説家である。秋田県北秋田郡下川沿村(現大館市)生まれ。

午後2時から第35回多喜二祭に出席してきました。主催は「小林多喜二生誕の碑保存会」(会長 松坂敏悦)です。JR奥羽線下川沿駅前にある小林多喜二生誕の碑前で行われました。参加者は約20人ぐらいでした。

最初に松坂会長は「4月から下川沿公民館の改築が決まっており教育委員会との間で新しい公民館には小林多喜二コーナーを設けることになっておりこれまで以上に小林多喜二生誕の地として発信していきたい」と挨拶しました。この後参加者全員で献花をしました。(「石田ひろしの日記」 http://ameblo.jp/kisd2129/entry-11777443592.htmlより)

●2014.2.20・「ごくじょうラジオ-あっつあつ」

ゲストは、日本近代文学の研究者で文学博士の北条常久さん。「第49回秋田県多喜二祭」は2月22日(土)午後1時半から、秋田県生涯学習センターで開かれます(ABS秋田放送)

●「2014年 各地の多喜二祭」から

・2014年第49回秋田県多喜二祭

日時=2月22日(土)13:30~16:30

場所=秋田県生涯学習センター講堂

講演=「小林多喜二と石川達三」

講師=尾西康充(三重大学教授)

資料代=1000円

合唱・多喜二祭賞受賞・朗読

電話=018-833-3117(事務局・富樫)

2013年

●2013.3.25・「しんぶん赤旗」→『小林多喜二選集』ハングル版刊行の意義・韓国初の本格的な紹介/茶谷十六

昨年8月に、韓国の出版社「理論と実践社」(代表・金泰京)から、ハングル版『小林多喜二選集』(全3巻)の第1巻が刊行された。『蟹工船』「防雪林」『一九二八年三月十五日』の3作品が収録されている。

翻訳者朴真秀・黄奉模両氏は、韓国における多喜二文学研究の第一人者たちである。

全3巻の内容

巻頭に多喜二の生涯と作品に関する写真が10ページにわたって掲載され、巻末には、作品解題と年譜のほか、翻訳者黄奉模氏による小論「小林多喜二の文学世界」、さらに多喜二自身による3作品についての解説が掲載され、全体で440ページに及ぶ大冊である。

引き続き第2巻には、『党生活者』を中心として多喜二の生涯の頂点に至る組織生活を取り扱った作品が収録され、さらに第3巻は、多喜二作品の理解につながる文芸理論、多喜二の人間像を生々しくあらわす手紙、母セキの多喜二への回想によって構成される予定だという。

・民主化闘争で

金泰京氏から韓国での『小林多喜二選集』刊行の約束をいただいたのは、2008年2月のことであった。この年、第43回秋田県多喜二祭で、「80年代韓国民主化闘争の中で息づいた多喜二の文学」をテーマにパネルディスカッションがもたれ、韓国から李貴源・李相炅両氏を招き私と3人での座談をした。両氏は、1980年代韓国の全斗煥軍事政権下でたたかわれた民主化闘争の中で小林多喜二の文学に接し、『蟹工船』『一九二八年三月十五日』『党生活者』の3作品をハングルに翻訳して、87年8月15日に『蟹工船』の表題で出版した。李貴源氏はその翻訳者であり、李相炅氏は出版社の代表だった。金泰京氏は、共にたたかった同志として両氏と一緒に来訪し、その中で選集刊行を決意したのである。

・生き方たたえ

選集「刊行の辞」の中に金氏の次の言葉がある。

「ここに1人の男がいる。絵画と音楽と映画が好きで、虐待されるすべての存在を愛することに自分を燃やしながら、30歳にもならないうちに、天皇制権力によって虐殺された人間がいる。『蟹工船』作者の小林多喜二である。われわれは火のように生きて去ったこの人をほめたたえるために『小林多喜二選集』を刊行することにした」

金氏は計画直後に脳梗塞を患った。半身不随の体で阿修羅のごとくに奮闘したその熱誠に、ただただ感服するばかりだ。

多喜二の文学世界と全生涯が韓国で本格的に紹介されるのは初めてのことである。多喜二の文学を、現代の韓国の若者たちにこそ読んでほしいと切望し、さまざまな働きかけを積み重ねてきた者として、刊行を心から喜ぶと共に、全3巻完結の一日も早い実現を望みたい。韓国での小林多喜二国際シンポジウム開催をめざして新たな行動を開始したい。(ちゃだにじゅうろく=秋田県・民族芸術研究所研究員)

問い合わせ電話・ファクス0187(44)3903(民族芸術研究所気付)

(「同盟サイト」より)

●2013.2・『小林多喜二祭50周年記念小林多喜二展記録集』刊行。

本書は平成24年3月16日~19日、秋田市で開催された秋田県多喜二祭の模様を1冊にまとめたものです。多喜二のノート稿、使用していたオーバーや文机等、貴重な資料が展示され、多くの来場者でにぎわいました。秋田県多喜二祭が始まって50周年になるのを記念して、県内のこれまでの活動を紹介した「秋田と多喜二」というコーナーも設けられました。記録集ではこれらの写真のほかに、展示資料目録、広報紙、新聞記事等が収録されています。(秋田県多喜二祭実行委員会/編・発行)

●2013.2.20・「しんぶん赤旗」→多喜二祭が盛況「秋田と大館で開催」

母セキの言葉を紹介「多喜二の仕事は大きなもの、必ず知られるときが来る」

第48回秋田県多喜二祭が16日、秋田市の生涯学習センターで、第34回大館市小林多喜二記念の集いが17日、大館市立中央公民館で、開かれました。

両会場とも、小樽商科大学の荻野富士夫教授が「多喜二と母セキは戦争をどのようにとらえたか~多喜二虐殺80周年の意味~」と題して講演しました。

荻野氏は、セキの「多喜二の仕事は大きなものであって、必ず世間の人々に知られるときが来るでしょう」などの言葉を紹介し、「セキさんは、多喜二らの時代がやってくることを確信していた」とのべました。

また、荻野氏は、「『蟹工船』のもう1つの読み方」として、多喜二が『蟹工船』の中に軍艦を登場させ、労働者を鎮圧する側面だけでなく、「ソ連の海岸線にそって軍艦が存在している役割を描き、軍隊・戦争を大きくとらえた」と話し、現在の自衛隊の「海外派遣」との類似性にもふれました。

秋田会場には、県外からの参加者も含む141人が参加しました。工藤一紘同祭実行委員長は、昨年3月の「小林多喜二展」で韓国の金泰京(キム・テギョン)理論と実践社代表が約束したハングル版『小林多喜二選集』(全3巻)の第1巻が刊行されたことを報告しました。

大館会場には青森県をはじめ、市内のセキ・多喜二ゆかりの人たちなど100人余が参加し、用意した資料が足りなくなりました。

大館会場に参加した女性は、「〝何代がかりの運動〟や〝火を継ぐもの〟など(荻野教授の話を)もっと聞きたかった」といいます。「セキさんの話が新鮮だった」という男性(66)は、「『蟹工船』の漁場での軍艦の役割の話は、いまの自民党・安倍内閣の動きと似ている。重く受け止めた」と話していました。

(「同盟サイト」より)

[関連情報]

○小林多喜二の「蟹工船」の取材について

「蟹工船」劇「北緯五十度以北」と小林多喜二

以前、古本市で購入した吉田謙吉著『築地小劇場の時代』を読んだ。ここに書いてあることが本当なら、蟹工船執筆の調査は函館だけでなく、船中の様子などは小樽でも調査していたことになる。興味深い。吉田謙吉は舞台装置家で築地小劇場で仕事をしていた。以下、引用(P233~)。

高田保脚色による小林多喜二の「蟹工船」は「北緯五十度以北」という題目に変えさせられてしまったことによって、かろうじて上演されることになった。

新築地劇団の「蟹工船」の上演にさいしては、劇団から、当時、小樽の拓殖銀行に勤務していた小林多喜二を、土方与志とぼくとでたずねることになったが、土方与志が、地方公演の稽古にひっかかっていて、何としても出かけられなくなってしまったために、ぼくだけがひとり、「蟹工船」そのものについての資料取材のために、小樽まで出かけることになり、あらかじめ、劇団から小林多喜二宛つぎのような電文を打った。

キサクカニコウセンブタイノタメヨシダケンキチアスアサ7ジ オタルニツク」シンツキジ

初日は、すでに数日後に迫っていた。ぼくは小林多喜二をたずねるはなしがきまるとすぐ、その日のうちに小樽に向かった。

(略)

小樽に着くなり、拓殖銀行をたずねると、すぐにわかった。ひっそりとした裏通りにあった二階建ての木造の洋館まがいの建物で、はいっているなりカウンターで刺を通じると、ちょっとはなれたデスクから、立ちあがった小林多喜二は、にこやかにその白顔をほころばせながら、出てきてくれた。

(略)

漁業組合を、まず、たずねた。入口の土間に立ってみると、両側のニ階ベットから蟹工船の漁夫たちが、むっくり起きあがりながら、無表情ぜんとした顔を一瞬こちらに向けた。1人の漁夫が、土間のあたりまで出てきてくれ、小林多喜二と二言・三言はなしはじめていたが、北海道弁というか、ほとんどはなしの内容はききとれなかった。

(略)

小林多喜二と漁夫のはなしは、ぼくに蟹工船を見せてあげてほしいとの頼みの連絡だったことがあとでわかった。だが、「あいにく、いま、みられるように、船からあがったところだし、就航はしていない」という。しかし、船員のいない船そのものだったら、見せてもらえるということだった。

もちろん、ぼくはぜひその船を見せてほしいと頼んだ。その足で、そのまま小林多喜二と埠頭に向かった。埠頭といっても、さくばくとした浜辺で、そこに、小さなモーター船のはしけが1・2隻もやっていた。だが、小林多喜二は、銀行の勤務中なので、いったん銀行に帰らなければならないからというので、その浜辺で別れ、ぼくひとのそのハシケに乗せてもらった。

(略)

ぼくはふたたび拓殖銀行にもどって、小林多喜二に会い、礼をのべると、すぐにまた小樽の駅にひきかえし、その日のうちに連絡船に乗った。

(略)

それについて付記しておきたいのは、尾崎宏次、茨木憲両氏による著「先駆者の生涯―「土方与志」」の年表によると、ぼくがこの上演にさいして小樽まで出かけたが、「小林多喜二には会っていない」と記されているが、明らかに誤りであることは、以上にしるしたとおりだが、

(略)

(「未来-私達の力で歴史を動かそう!」ブログテーマ「小林多喜二」2011.11.13より)

|

●2013.2.20・「小林多喜二供養祭」

本日午後2時より、秋田県大館市川口出身のプロレタリア作家小林多喜二(1903~1933)の供養祭がJR下川沿駅の生誕の地碑前で行われました。

時折青空も顔をみせるものの、風は強く寒さの増す中、小林多喜二生誕之碑保存会長・松坂敏悦氏より「特定の思想信条に偏向せず、小林多喜二の生地で、生誕の地碑を守る者として、後世に継承の役割があると再認識し、役割を果たして参りたいと思います」と挨拶があり、その後小林多喜二生誕之碑保存会員や大館市の先人を顕彰する会などの関係者を含め約15名が供養を行いました。

供養後、小林多喜二文庫が設けられている下川沿公民館に場所を移し直会が行われました。こちらでは『蟹工船」『工場細胞』『地区の人々』の初版本といわれる3冊がお披露目されました。『蟹工船』の定価が70銭とあり時代を感じさせます。こちらの3冊は将来的には公民館の小林多喜二文庫で保管される予定だそうです。

この3冊は先代の保存会会長が東京神田の古本屋さんで見つけたそうですが、今はこうして作者である小林多喜二の生誕の地に戻ってきていると思うとなんだかホッとする気もします。(北秋田まちぶろぐhttp://blogs.yahoo.co.jp/kitaakita_sachi/10649553.htmlより・「小林多喜二出生地」と「故里の顔」の看板写真あり)

2012年

●2012.3.21・「しんぶん赤旗」→「多喜二文学を交流・50周年・ハングル版関係者講演」秋田

秋田県多喜二祭50周年記念小林多喜二展を成功させる会が17日、秋田市の協働大町ビルで「県多喜二祭50周年記念『全国・実行委員会交流会』」を開きました。

県内と全国から35人が参加しました。韓国から、ハングル版多喜二選集の刊行に取り組む金泰京(キム・テギョン)・理論と実践出版社代表、ハングル版『蟹工船』(1987年)を出版した李相炅(イ・サンギョン)氏、翻訳した李貴源(イ・グィウォン)氏ら5人が参加しました。

交流会第1部では、金氏が「小林多喜二文学の現在性」と題してスピーチしました。

金氏は、87年ハングル版『蟹工船』を「政治的文書」と呼ぶ一部議論にたいし、『蟹工船』労働者と、80年代独裁政権下で苦悩する民衆、新自由主義下(の現代韓国)で人生のがけっぷちに立たせられている『88万ウォン世代』の若者との関連を示し「つながっているからこそ多喜二が歴史の舞台の前面に出てくる。政治的行為は、人間的な尊い活動だ。苦労している人たちの環境、条件、社会を変える強い意志、情熱が(文学に)なければならない。そこに多喜二文学の意義がある」とのべました。

金氏は、拷問死した多喜二の遺体に「もう一度立て」とすがりつく母・セキの姿を「ピエタキリストの死体を抱き嘆く聖母マリアを表す絵や像)だと思うのは私だけではない。人間を愛する心をよみがえらせるのは、私たちの責任だ」と話しました。

(「同盟サイト」より)

●2012.3.18・「しんぶん赤旗」→「灯を新しい世代に引き継ごう・秋田で「小林多喜二展」あすまで

秋田県多喜二祭50周年記念「小林多喜二展」が16日、秋田市中通のアトリオンで始まりました。19日まで。

多喜二愛用のコートとオーバー(日本近代文学館)、『蟹工船』ノート稿(日本共産党中央委員会)、麻布時代に多喜二が使っていた文机(同)、デスマスク(小樽文学館)など全国と県内の16団体、20個人から寄せられた260点が展示されています。

同市での多喜二展は2004年2月以来、8年ぶり。その後の『蟹工船』ブームと多喜二研究の進展によって明らかになった、多喜二の亀戸訪問が従来説より1年早い1930年5月だった、などの成果が展示の随所に反映されています。

近江谷昭二郎・同展実行委員長と全労連会館付属産別会議記念労働図書室の藤田廣登さん、韓国でハングル版多喜二選集を出版した金泰京キム・テギョン)「理論と実践」出版社代表ら5人がテープカットをしました。

近江谷実行委員長は「貧困と格差が広がる中で、打開したいと模索する若い労働者が行き着いたのは『蟹工船』だった。多喜二は日本の誇りだ」と挨拶しました。

藤田さんは「この間の多喜二研究を色濃く反映させるのが今回の多喜二展の最大の眼目だ。多喜二の灯を新しい世代に受け継いでいく努力を」と呼びかけました。

(「同盟サイト」より)

●2012.3.17公開→秋田県多喜二祭50周年記念「小林多喜二展」(3月16~19日)アトリオン展示室

内容は、写真・資料・著作など。多喜二着用のオーバー、コート、デスマスク、略年譜、私の「故里」秋田(生誕地碑前の三浦綾子など)、私の「育った」小樽、<会場に来た見学者>、小樽高商時代、飛躍への準備期・拓銀時代(北に一星あり、小なれどその輝度つよし)、上京新天地を求めて、奥多摩刑務所投獄、『蟹工船』翻訳本、秋田と多喜二(秋田県多喜二祭の50年)など。

会場風景スチール動画

●2012.3.16・「しんぶん赤旗」→「世界に羽ばたく多喜二の文学・秋田・小林多喜二展によせて」茶谷十六

小林多喜二展が16日から19日まで、秋田市のアトリオンで開かれる。多喜二の30回忌にあたる1962年2月20日、第1回が開催された秋田県小林多喜二祭の50周年を記念したものだ。

第1回以後、初期の講師陣を見ると鈴木清、江口渙、原太郎、鹿地亘、松田解子、今野賢三など、多喜二とともに生き、ともにたたかった作家たちが、多喜二の人柄や作品について語っている。

今回は長い歴史を持ち、多喜二生誕の地で、多喜二の生涯と文学に学び、その精神を引き継ごうと続けられてきた秋田県多喜二祭の歩みをふりかえるものになっている。

まず数々の貴重な展示である。多喜二のデスマスク、多喜二愛用のオーバーとコート、多喜二使用の文机『蟹工船』直筆ノートなどの実物を間近に見ることができる。日本近代文学館、小樽商科大学図書館、小樽文学館、日本共産党中央委員会党史資料室などの協力のおかげである。

写真やパネルとあわせ、多喜二の生涯と作品世界、世界に羽ばたく多喜二文学の実相が紹介される。多喜二の父母が使った農具や母セキの親族へあてた多喜二自筆の手紙など、秋田ならではの展示品も注目されよう。

近年日本の『蟹工船』ブームが世界的な広まりを持ち、アメリカ・フランス・スペイン・イタリア・ノルウェー・中国・韓国などで『蟹工船』を中心とした多喜二作品の新しい翻訳書が刊行され、多くの読者を獲得している。最近、各国語に翻訳された『蟹工船』が展示される。

17日は韓国から李貴源、李相昊、金泰京の3氏を迎えて、講演会と各地の多喜二祭実行委員会の交流会が開催される。3氏は、軍事政権下での80年代民主化闘争の中でハングル版『蟹工船』を刊行し、今、ハングル版『小林多喜二選集』の刊行にとりくんでいる。金泰京氏による「小林多喜二文学の現在性」と題する小講演もある。生誕の地秋田から、多喜二の文学が新たに世界にむけ旅立ちをする機会としたい。(ちゃだにじゅうろく=民族芸術研究所研究員)

(「同盟サイト」より)

●2012.2.21・「しんぶん赤旗」→「蟹工船と世界を考える・秋田市で県多喜二祭」大館市で記念の集い

第47回秋田県多喜二祭が18日、秋田市の県生涯学習センターで開かれ、164人が参加しました。主催は、同祭実行委員会(工藤一紘委員長)。

フェリス女学院大学の島村輝教授が「いま、改めて『蟹工船』と世界を考える-格差社会・金融危機・原発災害の只中で」と題して講演しました。

島村教授は、福島第1原発事故現場での労働者の実態や、格差社会、金融危機などにふれながら「多喜二は、『蟹工船』を通して世界中の現象が1つのつながりとして透き通るように見えるから書いたといっている。登場人物の素朴な口調から(現代社会を)見通しているように描いている」とのべ、銀行員の多喜二が専門家として小作農民のたたかいを励まし、それがもとで解雇されたように「災害がわが身にふりかかったらどうするのかと(専門家は)当事者意識をもって生きてほしい」と訴えました。

金野和子弁護士、髙橋茂・土崎港被爆市民会議会長、『種蒔く人』顕彰会の2個人1団体が県多喜二祭賞を受賞しました。

第33回大館市小林多喜二記念の集いは17日、同市立中央公民館で開かれ、50人余が参加しました。

日本民主主義文学会の北村隆志常任幹事が「歴史的岐路と『蟹工船』~格差、原発、たたかい」と題して講演しました。

(「同盟サイト」より)

●2012.2.20・「どだすか大館」→大館市の「多喜二祭」

こんにちは。今日の大館は晴れです。太陽がまぶしい~。昨日は私も北鹿さんの見学会に行ってきました。お土産に酒粕を貰ったのですが、家ではめったに使わないものだけに何にしようか悩みましたが、オーソドックスに甘酒にしてみようかと思ってます。調べてみると、すごく簡単に出来ちゃうみたいなので。

さて、今日はプロレタリア文学作家・小林多喜二の命日(78回忌)ということで、多喜二の生家がある大館市川口で「多喜二祭」が行われました。

小林多喜二は、4歳までここで暮らし、のちに家族で北海道小樽へ移住します。高等学校を卒業後は銀行員として働きましたが、非合法活動のためクビになりました。

その後は共産党員にとなり、地下に潜り活動していましたが、裏切りにあい逮捕され、厳しい取り調べを受け29歳で亡くなりました

。

お墓は小樽の奥沢共同墓地にあります。このお墓は、多喜二が『蟹工船』を発表した翌年に自ら建てていたお墓でだそうです。『蟹工船』の発表後、弾圧が厳しくなったのを実感する中、<今、建てておかないと…>と思ったのでしょうか?お墓を建てた3年後、多喜二は亡くなりました。

大館では、昭和32年6月、奥羽本線下川沿駅構内に江口渙氏の筆による「小林多喜二生誕の地」の石碑川口部落の故佐藤栄治氏たちの手で建立されました。会長さんのお話では現在の石碑は平成元年に移設されたものらしいです。

以前は80mほど離れた場所にあり、電車の中から見ることが出来たのですが、近くにあった用水路のせいで地盤が緩み、倒壊の恐れが出たため現在の場所に移されました。

使われている石は、多喜二が幼いころに遊んだ神社の石が使われているようなこともおっしゃっていました。

獅子ヶ森にある郷土博物館には平成8年10月13日の誕生日に「小林多喜二文学碑」も建立されています。

多喜二の母・セキは大館の釈迦内というところの生まれです。なので、大館には川口に多喜二の碑、釈迦内にセキの碑が建立されています。

多喜二は銀行をやめて地下に潜ってからも、セキに仕送りを続けていました。雑誌にも母のことを書いています。その一文が生家のある場所に書かれています。

「故里の顔」

「私の"生れた"故里は秋田の田舎です。大館から少し入ったところで、私の母は秋の収穫が済むと、野菜や豆や南瓜などを籠に入れて、村の沢山の連中と一緒に大館の町に売りに来たそうである。紺の腰巻をして、帯を広くキチンと締め、笠をかぶって、町の入口まで一緒にくる。然しそこから皆が別れ別れになって、一軒々々ふれて歩く。帰りには、その決めた場所で又一緒になり、唄をうたいながら日暮の道を帰ってきた。私たちは一日中母が、「みやっこ」(お菓子のこと)を持ってきてくれるのを待っていたものである(後略)」(1932年1月号「女性芸術」に発表)<小林多喜二没後60周年記念・大館市教育委員会、管理=小林多喜二碑保存会1993年2月20日>

母・セキについては作家の三浦綾子さんが『母』という小説を出されています。多喜二はとても家族思いで、セキもまた家族(多喜二)を愛していました。だから多喜二が属している共産党という団体も愛そうとした。『母』には、プロレタリア作家・小林多喜二ではなく、息子・多喜二に対してのセキの思いが詰まっていて、こちらも興味深い作品です。(小説ですが、本当にセキが語っているような作品になっていています)。一昨年は『蟹工船』が映画化されたり、本も80年の時を経て本屋に平積みされるなど再評価されました。

私も学校で習ってはいたものの、作品を手に取ったのはごく最近のことだったりします。こんなに有名な人が大館出身の人だなんて、なんだかすごいでよすね!

大館って実は 思想家・安藤昌益のお墓があったり、吉田松陰の松下村塾の模築があったり、学校で習うような有名な人たちと縁のあるところなんですよね。そう考えると、大館ってすごいなぁ!

『蟹工船』は現在著作権がなくなっていて、ネットでも読めるようになっています。わりとすぐ見つかるかと思いますので、興味のあるひとは検索してみてくださいね。(大館市観光協会「どだすか大館」ブログより)

●2012.2.19 秋田魁新報「蟹工船は現代見通す」県多喜二祭、フェリス大教授講演

20日が命日の大館市生まれのプロレタリア作家・小林多喜二をしのぶ「第47回県多喜二祭」が18日、秋田市の県生涯学習センターで開かれた。約160人が参加し、講演や朗読などに耳を傾けた。

県内在住の多喜二の作品愛好者らでつくる実行委員会の主催。

フェリス女学院大学(神奈川県)の島村輝教授(54)=日本近代文学=が「いま、改めて『蟹工船』と世界を考える」と題して講演した。島村教授は、原発事故で明らかになった原発労働者の実態や、世界に広がる金融・財政危機と格差問題について触れながら、「多喜二の代表作『蟹工船』が描いた世界は、今起きている現象を見通していたようにも読み取れる」と指摘。「原発問題などが自分の身に降りかかったらどうなるのか、常に当事者の意識を持ってほしい」と呼び掛けた。

来月16~19日には同祭50周年記念展(入場無料)が秋田市のアトリオンで開かれる。

問い合わせは「多喜二展を成功させる会」工藤さんTEL018・887・2007。(2012.2.19秋田魁新報電子版)

●2012.2.14・「しんぶん赤旗」→「多喜二展に遺品のオーバー・文机」秋田・実行委会見

秋田県多喜二祭実行委員会の工藤一紘実行委員長らは10日、県庁内で記者会見し、第47回県多喜二祭(18日)での県多喜二祭賞の受賞者、多喜二展(3月16日~19日)の概要などを発表しました。

県内では、今月17日に第33回大館市小林多喜二記念の集い(大館市立中央公民館)、18日に県多喜二祭(秋田市の県生涯学習センター)、3月には国内最大級の多喜二展(秋田市のアトリオン)が相次いで開かれます。

工藤氏は、ことしの多喜二祭賞に、金野和子弁護士(84)、髙橋茂・土崎港被爆市民会議会長(82)、「種蒔く人」顕彰会(北条常久会長)の「2個人1団体を予定している」とのべました。

1962年から始まった県多喜二祭の50周年を記念しての小林多喜二展について工藤氏は「多喜二生誕100年を記念しての2004年の多喜二展秋田市)を上回る出展規模になる」と話しました。

今回の展示では、多喜二の遺品のオーバー2着(県内での展示は2004年の大館市郷土博物館以来)、遺品の文机、多喜二が母に代わって大館市釈迦内の日景国太郎さんに宛てたはがきなども展示されます。『蟹工船』のノート稿のレプリカを、手に取って見ることができます。

3月17日には、韓国民主化闘争下でハングル版『蟹工船』を翻訳、出版した人たちが参加しての全国交流会秋田市の協働大町ビル)が開かれます。ハングル版『小林多喜二選集』の出版を進める金泰京・「理論と実践」出版社代表が「小林多喜二文学の現在性」と題して記念スピーチします。

(「同盟サイト」より)

●2012.2.4・「しんぶん赤旗」→「小林多喜二しのぶ催し秋田で続々・17日から集い・祭り・展示会」

秋田県大館市出身の作家・小林多喜二(1903~33年)をしのび、記念する行事が、17日に大館市で、18日に秋田市で開かれます。3月には国内最大級の小林多喜二展が秋田市で開催されます。

「第33回大館市小林多喜二記念の集い」(17日午後3時~5時、大館市立中央公民館)では、日本民主主義文学会の北村隆志常任幹事が「歴史的岐路と『蟹工船』~格差、原発、たたかい」と題して講演します。

入場無料。主催は、同集い実行委員会。

「第47回秋田県多喜二祭」(18日午後1時30分~5時、秋田市山王中島町の県生涯学習センター)では、島村輝・フェリス女学院大学教授が「いま、改めて『蟹工船』と世界を考える―格差社会・金融危機・原発災害の只中で」と題して講演します。

合唱、作品朗読、県多喜二祭賞発表など。資料代として1000円が必要です。主催は、同祭実行委員会。

「秋田県多喜二祭50周年記念小林多喜二展」は3月16日から19日まで、秋田市中通2丁目のアトリオン2階展示室で行われます。入場は無料です。

展示数は、同会場での「生誕100年多喜二展」(2004年2月)よりもはるかに多く、これまでの最大規模になります。

大館市内の甥宅で発見された、日本近代文学館の多喜二遺品のオーバーが40年ぶりに里帰りし、展示されます。

韓国民主化闘争の中で多喜二がどう読まれたのか、各国での翻訳活動などのコーナーもあり、期間中、韓国から出版関係者や翻訳者らが参加を予定しています。

(「同盟サイト」より)

2011年

●2011.3.15・「秋田県多喜二祭、生誕の地碑前祭と講演会」

第46回秋田県多喜二祭は2月19日(土)午前、「小林多喜二生誕の地」碑前で献花。午後からは、韓国の李修京(イ・スウギヨン)氏が「韓国で多喜二がどのように受け止められているか」をテーマに講演、170人が熱心に聞き入りました。翌20目には、大館市において同氏による記念講演が行われ70人が参加しました(治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟 和歌山橋本伊都支部 http://itohasmoto.exblog.jp/14539271/)

●2011.2.23・「しんぶん赤旗」→「秋田県多喜二祭・文学研究者が講演、ジャーナリスト精神持ったヒューマニスト、大館でも集い」

秋田県出身のプロレタリア作家・小林多喜二(1903~33年)の命日に合わせ、第46回県多喜二祭が19日、秋田市の県社会福祉会館で、第32回小林多喜二記念の集いが20日、大館市立中央公民館で相次ぎ開かれました。

参加者数は、152人(秋田)と60人(大館)でした。

両会場とも、東京学芸大学大学院の李修京(イ・スゥギョン)准教授が、「いま、多喜二文学をどう読むか~韓国近代文学研究者の立場から~」と題して講演しました。

李さんは、自身の研究テーマのクラルテ運動(反戦運動)と『種蒔く人』の取材で秋田を訪れたことがあり、「今回が3度目の秋田です」と自己紹介の中でふれました。多喜二との出会いもその研究を通してでした。

李さんは、多喜二と同じ時代を生き、ともに活動した韓国朝鮮関連の文学者たちを紹介し、多喜二を「ジャーナリスト精神を持ったヒューマニスト」と表現。「多喜二は、連帯する市民意識が必要だよ、みんな集まれば社会は変えられるよと伝えた。人びとがあたたかく助け合って生きる社会を示す時代の指針としてのメッセージだ」とのべました。

大館市の「小林多喜二をふるさとで読む会」メンバーの野呂勝也さん(74)は、「おもしろかった。クラルテ運動が国際的広がりを持ち、その中に敏感に感じた多喜二もいた。戦前のプロレタリア文学運動の中には韓国朝鮮の人たちもたくさん参加しており、われわれはもっと広がりを知る必要がある」と話していました。

(「同盟サイト」より)

●2011.2.5・「しんぶん赤旗」→「県多喜二祭と大館市で集い」秋田

秋田県出身のプロレタリア作家・小林多喜二の命日(20日)に合わせて「第46回秋田県多喜二祭」が19日、秋田市の県社会福祉会館で「第32回大館市小林多喜二記念の集い」が20日、大館市立中央公民館で、それぞれ開かれます。

両会場とも、李修京(イ・スゥギョン)東京学芸大学大学院准教授が「いま、多喜二文学をどう読むか~韓国近代文学研究者の立場から~」と題して講演します。

李さんは、1998年10月の日本社会文学会秋季秋田大会で研究発表しており、2度目の来秋です。『小林多喜二生誕100年没後70周年記念シンポジウム記録集』2004年)には「反戦文学運動と日本の文学者」を寄せています。

「多喜二祭」は同祭実行委員会(斎藤重一委員長)主催。講演、合唱、作品朗読、資料約40点の展示など。午後1時30分から。資料代として1000円中高生500円)必要です。問い合わせは018(833)3117事務局の富樫さん。

「記念の集い」は同実行委員会の主催。大館市民劇場の瀬尾英子さんが、多喜二の田口タキ宛て手紙を朗読します。午後2時から。入場は無料です。問い合わせは0186(42)9694大山さん

(「同盟サイト」より)

●2011.1.28・「しんぶん赤旗」→「小林多喜二の読書会を開く」秋田・大館

秋田県大館市の「小林多喜二をふるさとで読む会」は22日、2011年最初の読書会を同市立中央公民館で開きました。00年に始まった読書会は今年で12年目。

今回は「特別な知識を要しているわけではなく、新しい人を推し、幅を広げよう」と入会6年目の長崎恵子さんが講師をつとめ、小樽が舞台の『転形期の人々』を再読しました。

長崎さんは「戦後教育の中、近代史を詳しく学ぶ機会がなかった。『転形期の人々』を読んで、当時のことが、つい最近のことで現代に強く太くつながっているのだなと感じた」と感想をのべました。

討論では「転形期」の意味について「作中の人々が成長していく様子」「共産党と言う庶民の党をつくっていく時期」「日本が右傾化し、日中戦争に突き進む時代の曲がり角」など発言が相次ぎました。

司会をつとめた大山兼司さんは「いつもは短編、中編が中心ですが、今回は長編。全体を捉えきれなかった部分もあります。まだ深めていく余地がある作品だと思います」と話しました。

(「同盟サイト」より)

●2011.1.23・大館市の『小林多喜二をふるさとで読む会』2011読書計画

多喜二の生地秋田・大館市の『小林多喜二をふるさとで読む会』実行委員会は、2011年度の読書会を始めた。 この読書会は1999年1月、松田解子さんの花岡事件を扱った小説『地底の人々』の読書会が始まりで、今年で12年目に入る。

2010年

●2010.12.28・「しんぶん赤旗」→「韓国民主化闘争の中息づく多喜二の文学」秋田で講座

秋田県多喜二祭実行委員会が25日、秋田市のあきた文学資料館で第6回小林多喜二講座を開きました。多喜二文学愛好者や歴史研究者ら約20人が参加しました。

財団法人民族芸術研究所の茶谷十六研究員が「80年代韓国民主化闘争の中で息づいた多喜二の文学」と題して講演しました。

茶谷氏は、韓国の民主化宣言(1987年6月29日)直後の8月15日にチング社が出版したハングル版『蟹工船』『一九二八年三月十五日』『蟹工船』『党生活者』を収録)に付された長文の解説を読んで「本当にびっくりした。内容は、日本共産党の克明な運動史だった」とのべ、翻訳者の李貴源(イ・グィオン)、チング社の李相炅(イ・サンギョン)両氏と直接会って話したときの様子を語りました。

両氏は「たたかいの中で多喜二作品と出合った。『蟹工船』は韓国の現実と重なり、『党生活者』は自分たちそのものだった」と語り「多く文献を翻訳した。ハングル版『蟹工船』で初めて実名を記した」(李貴源氏)「表題を)『党生活者』としたかったが、当時は新婚2カ月で、すぐ刑務所に入りたくなくて『蟹工船』にした」(李相炅氏)と話したといいます。

(「同盟サイト」より)

●2010.11.12・「しんぶん赤旗」→「多喜二読書会、計画を発表」秋田・大館

秋田県大館市に事務局を置く「小林多喜二をふるさとで読む会」が10日、2011年読書会計画を発表しました。

読書会は、11年1月から4月までの毎月第4土曜日(午後1時30分~3時)に、大館市立中央公民館で開きます。

テキストには、まだ再読していない中長編で残っていた『転形期の人々』を1月、『地区の人々』を2月に読みます。昨年から始めた書簡と評論では、3月に手紙、4月に評論を取り上げ、約1カ月半前にテキストを事前予告します。

参加希望者は、読書会誌「多喜二通信」の通信印刷費として年間1人1000円必要です。学生などは無料で参加できます。

事務局を担当している佐藤守さんは「11年も楽しく読もうと計画しました。ぜひあなたも仲間に。読書会で喜びをともにしましょう」と参加を呼びかけています。

・日程、テキスト、講師は次のとおり。

①1月22日『転形期の人々』(長崎恵子さん)②2月26日『地区の人々』(小西育芳さん)③3月26日手紙(大山兼司さん)④4月23日評論(野呂勝也さん)

(「同盟サイト」より)

●2010.10.1・「しんぶん赤旗」→「花岡事件と多喜二に学ぶ・2団体がツアー」秋田・大館

治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟湯沢雄勝支部と湯沢雄勝革新懇が9月27、28の両日、大館市内で「花岡事件・小林多喜二から学ぶツアー」を行いました。

16人が参加し、同市花岡町、釈迦内、川口などの花岡事件と多喜二のゆかりの地で「花岡の地・日中不再戦友好碑をまもる会」案内サークルや「小林多喜二をふるさとで読む会」のメンバーらから、説明を受けました。

花岡事件は、戦争中の中国人強制連行事件の1つで、鹿島組花岡に配属された986人(乗船)中419人が過酷な労働と虐待、蜂起への弾圧、拷問などで死亡しました。

参加者からの「被連行中国人に終戦を知らせなかったのか」の質問に、説明者らは「知らせないでそのまま働かせた。だから45年9月以降も死者が相次いだ。中国人らはB29が花岡観音堂にあったオーストラリア人などの捕虜収容所に慰問物資を投下したのを見て終戦を知ったといっている」などと説明しました。

国賠同盟同支部の沼倉昭二会長は「日本政府の戦後補償問題を考え、支部の佐藤和喜治事務局長がかかわった花岡事件を告発する活動の発端の現場を見たいと企画した。非常に有意義な旅だった」と話しています。

(「同盟サイト」より)

●2010.6.4・「しんぶん赤旗」→ひと「小林多喜二の生誕地ですべての作品を読もうと燃える大山兼司さん」(69)

「おい、地獄さ行ぐんだで!」

「『蟹工船』の書き出しなどに出てくる秋田弁、作品に大館市の風土がでてくると親近感がもてるんですよ」と笑みをこぼします。北海道・小樽で活躍したことで知られているプロレタリア作家・小林多喜二は秋田県大館市出身です。

社会科と英語を教えていた中学校教諭時代の1980年2月、生誕地で何かしたいと第1回「記念の集い」を開催。今年で31回目を迎えました。2000年には「ふるさとで読む会」をつくり、小説・日記を中心に読んできました。最近は、その範囲を評論や書簡にも広げています。

「多喜二は、当時(大正~昭和時代)の労働や生活や女性差別などの実態をリアルに描写しています。そこには人間らしく生きたい、人間を大事にする、人間を個人としてみる奥の深さがあります。感心します」

同じ作品でも「2回、3回と読むたびに新しい発見があっておもしろい」と魅力を語ります。

最初の出会いは1962年2月20日。秋田大学3年の時に第1回秋田県多喜二祭に参加したときでした。卒業直後には第4、5回で事務局も担当しました。

1979年の秋には、日本民主主義文学同盟現日本民主主義文学会大館支部を結成し支部長になりました。

「元教え子ら若い人との交流が健康と若さの秘訣なんですよ」といいます。(文=杉本茂之)

(「同盟サイト」より)

●2010.5.9・「しんぶん赤旗」→たび「秋田・大館市。多喜二のふるさと、優美な曲げわっぱ」

ハチ公、曲げわっぱ、きりたんぽ、比内地鶏で有名な秋田・大館市は、『蟹工船』のプロレタリア作家、小林多喜二の出身地でもあります。

多喜二ゆかりの場所は、JR奥羽線下川沿駅前の「生誕の地」碑、生家跡、文学碑など市内に4カ所あります。

中心街の桜の名所、桂城公園(大館城跡)に立つと市街地の先には屋根に秋田杉2万5千本を使った屋内球場の樹海ドームが印象的です。

ドームの近くに、1945年、花岡鉱山へ強制連行された中国人が過酷な労働に抗議したてこもった花岡事件の故地、獅子ケ森があります。文学碑は、そのふもと、大館郷土博物館の前庭に立っています。

同博物館の先人顕彰コーナーにはその一人として多喜二が『不在地主』『党生活者』などの作品とともに紹介されています。

市内、釈迦内地域には、多喜二の母セキさんの生誕地碑もあり、多喜二と母に寄せる地元の人たちの思いが、胸に迫ってきます。

同市では毎年、「小林多喜二記念の集い」が開かれています。案内してくださったのは、「記念の集い」代表の大山謙司さん。「『転形期の人々』などの作品には、北秋田の情景と人々が、何度も描かれています。お国なまりにも親近感を感じます」といいます。

北秋田の歴史と風土がつまった同博物館では、国指定の伝統工芸品、優美な曲げわっぱの展示に見とれました。わっぱは食物容器。その昔、木こりが杉の木を薄く剥いで曲げ、桜の外皮で縫い止めして作った弁当箱が始まりといわれます。市内で発見された1000年前の曲げわっぱも、展示されていました。

中心商店街の大町では空き店舗に昨年秋オープンした体験工房が人気です。すでに曲げ加工された体験キットで、底板やフタをつけて仕上げます。天然秋田杉の香り、木目の美しさ、木肌のやわらかさを体感しながら1時間ちょっとで、曲げわっぱ丸弁当箱ができました。

工房の指導にあたる伝統工芸士の佐々木悌治さんは、「材料の樹齢200年の天然秋田杉が少なくなっているのが悩み」といいます。大館曲ワッパ協同組合は、森林管理署と協定して「曲げわっぱの森」をつくっていると聞きました。

大町商店街では、かつて通りのシンボルだったデパートの閉店ビルの一部を、秋田犬の「忠犬ハチ公」生誕地にちなみ「ハチ公小径」に改造中でした。大型スクリーンを備えた、ライブもできるプレーゾーンだそうです。商店街の意気込みを感じました。(鹿島 孝)

【交通】東北新幹線秋田経由の奥羽線、盛岡経由の花輪線で。高速道は十和田IC、碇ケ関IC経由

【問い合わせ】大館市観光物産プラザ 電話=0186(57)8380

(「同盟サイト」より)

●2010.4.2・「しんぶん赤旗」→「多喜二読む会元気・ふるさとの秋田・大館、小説の次は評論、手紙も」

「10年で多喜二の小説を全部読んだ。こんどは評論も手紙も読もう。全集を全部読み切ろう」-秋田県大館市の「小林多喜二をふるさとで読む会」が元気です。冬期間の毎月第4土曜日に同市立中央公民館で開催している読書会活動が11年目に入りました。

3月例会のテキストは、多喜二の評論「プロレタリア文学の大衆化とプロレタリア・レアリズムに就いて」(1929年)でした。

「同じころのほかの評論は具体的でわかりやすいのに、この評論はやたら難しい」

「いや、感動を呼ぶ小説はプロレタリア・リアリズムにもとづかなければいけないと書いただけじゃないのかな。おれは『工場細胞』と『オルグ』を書くからみんなはどうだ、という調子で」

「第一級の文学者と革命家を統一しようとしたということか」

自由な発言が続きます。

講師を担当した野呂勝也さん(72)は「2月例会の『工場細胞』『オルグ』との関連で読んでもらえれば。『工場細胞』はこの理論にそってよく書けていると思います」「多喜二たちの理論は30年にもう一段発展します。それが『党生活者』です」と話しました。

会員は、50~80代の64人。例会には30~40人が参加します。講師を担当する人は20人を超えます。発言は自由。各自が掘り下げて気になった部分などは講師とは別に資料を作成して持ち寄ります。例会への話題提起や研究成果、近況などが載る読書会誌『多喜二通信』は人気です。

ことし2月、講演で同市を訪れたノーマ・フィールド・シカゴ大学教授は「中央の講師に頼らないで、自分たちで話し合い、深めているところがいい。すばらしい活動だ」と励まします。

10年を経てどう変化したか。野呂さんは「読み方が深まっている。短いものも含め全部読んだことで多喜二が努力して書き続けたことがわかり、構成の問題など文学的読み方もできるようになった」と話します。司会を担当している大山兼司さん(69)も「再読、再々読や今回からの評論や書簡を通して小説の理解が深まっていると感じている。私自身も新たに気づくことも多い」といいます。

事務局担当の佐藤守さん(75)は「多喜二を読む冬が待ち遠しい、楽しみだとみんなが言ってくれる。何をおいても読書会に時間を割く習慣ができた。何よりの変化ではないか」と胸を張ります。

(「同盟サイト」より)

●2010.2.23・「しんぶん赤旗」→「多喜二さんは女性を重視・ノーマ・フィールドさん講演」秋田と大館で集い

第45回秋田県多喜二祭が20日秋田市で、第31回大館市小林多喜二記念の集いが、21日大館市で開かれました。秋田会場(県生涯学習センター)には、県内はじめ首都圏や岩手県、山形県などから201人が参加、大館会場(市立中央公民館)には多喜二の母方の親せきや市民、青森県などから100人余が参加しました。

両会場とも、シカゴ大学教授のノーマ・フィールドさんが「小林多喜二―21世紀にどう読むか」と題して講演しました。

ノーマさんは、①文学者として革命家として②世界を思う心、女を思う心③平和と労働、生命と生活―などを軸に、現在の非正規労働者の声も交えて多喜二文学の魅力を語り「多喜二さんは、女性を重要視している。地をはうカタツムリのような生活を強いられている女性たちが立ち上がってこそ運動が本物になると考えていた」と話しました。

盛岡市から参加した女性(36)は「すごい講師だ。幅広く聞かせていただき勉強になった。1年前に日産の派遣切りにあい戻ってきた。『蟹工船』には私と同じだと思う場面があった。今度は『工場細胞』を読みたい」と話していました。

秋田会場では、2010年県多喜二祭賞の発表があり、田口勝一郎さんと日景健さんが受賞しました。

(「同盟サイト」より)

●2010.2.13・「しんぶん赤旗」→「小林多喜二をしのぶ/秋田・20、21日/北海道・20日/野呂栄太郎19日に催し」

・秋田・20、21日/ノーマ教授講師に集い

「第45回秋田県多喜二祭」秋田市)と「第31回大館市小林多喜二記念の集い」が20日と21日に、シカゴ大学のノーマ・フィールド教授を講師に迎えて開かれます。各実行委員会には、市民から期待の声が寄せられています。

県多喜二祭実行委の富樫耕一事務局長によると、電話で「ノーマさんは日本語ができるのですか」「多喜二祭のためにわざわざシカゴから来るのですか」などの質問が多数寄せられ、富樫さんが「できます」「そうです」と答えると、感激の言葉と「参加します」の返事がかえってきます。

大館市の「小林多喜二をふるさとで読む会」メンバーの長崎恵子さんは「ノーマさんは私たちの読書会や一昨年の記念の集いに参加したことがあります。楽しみです。たくさんの人に講演を聞いてもらいたいです」と話しています。

多喜二祭は20日(土)午後1時30分から、秋田市山王中島町の県生涯学習センターで、多喜二記念の集いは21日(日)午後2時から、大館市立中央公民館で、それぞれ開かれます。

・北海道・20日

北海道では、戦前の絶対主義的天皇制の下で不屈にたたかい抜いた、野呂栄太郎と小林多喜二をしのぶ催しが、それぞれ予定されています。

小林多喜二(1933年2月20日没)の「墓前祭」は20日(土)午後1時半から、奥沢墓地(小樽市奥沢5)で。午後6時からは小樽市民センターマリンホール(小樽市色内)で「音楽と講演の夕べ」が開かれます。

「小林多喜二の手紙から」と題し、萩野富士夫小樽商大教授が多喜二の人間性に触れます。清水紫さんのソプラノ独唱も。入場1000円。

(「同盟サイト」より)

2009年

●2009.12.22・「しんぶん赤旗」→「多喜二と秋田・第3回講座で語る」市立図書館明徳館館長

秋田県多喜二祭実行委員会が19日、秋田市千秋明徳町のジョイナスで第3回小林多喜二講座を開きました。北条常久・秋田市立図書館明徳館館長が「小林多喜二と秋田」と題して講演しました。市民ら15人が聴講しました。

北条氏は、多喜二が『転形期の人々』で「秋田の村から『夜逃げ』をして出てきた」と書いたことについて「本家の娘を嫁がせるためにいっしょに小樽に連れて行っており、夜逃げではなく移住だった。ニシン場で働くために北海道に渡るのは当たり前だった。釈迦内(多喜二の母の生家)からは何人も渡って小樽に住んだ人もいた」と話しました。

北条氏は、多喜二を女性の視点から読む大切さを強調し「多喜二の小説はもっと民衆に近いところにあったに違いない」「現在)本当に困っている人たちの実態と重なっている。多喜二はたんなるブームではないのだ」とのべました。

同実行委事務局の富樫耕一さんは「講座は、毎年2月の多喜二祭だけでなく、県民にもっと深く広く多喜二とその文学を知ってもらいたいと始めました。来年1月21日には好評だった第2回講座『小林多喜二の戦争と軍隊』(講師・斎藤重一さん)の続きを開きます」と話しています。

(「同盟サイト」より)

●2009.10.27・「しんぶん赤旗」→「小林多喜二の生誕地訪ねる、治維法国賠同盟秋田・女性部」

治安維持法国賠同盟秋田支部女性部(小川絢子事務局長)の呼びかけでこのほど、小林多喜二生誕の地を訪ねるツアーを行い、30人が参加しました。

老松が残っている小林多喜二の生家跡から「小林多喜二生誕の地」の碑を訪ねました。

この碑は、地域住民や全国からの協力で1957年7月に建立され、除幕式には多喜二の弟と3人の姉妹がそろって参加しました。

この碑が建立されたことによって、多喜二が4歳で小樽に移住してから50年、虐殺されてから24年目にしてようやく故郷の土に返ることができたと、宮腰孝悦・国賠同盟大館鹿角支部事務局長が詳しく解説しました。

続いて2003年9月28日に建立された小林多喜二の「母セキ生誕地の碑」と1996年10月13日に建立された「小林多喜二文学碑」をめぐりました。

「母セキ生誕地の碑」は、温故知新の会の人たちが「セキさんの生い立ちを語り継ぐことが、われわれ住民の責務」「強い意志をもって子を育て、向学心旺盛だったセキさんの生涯を、地元で永久に語り継がれなければならない」と建立されたものです。

文学碑は全国の募金協賛者1670人、39団体の協力で建立され、碑の題額に刻まれている文字は作家の松田解子さんによるものです。

交流会では、近江谷昭二郎・国賠同盟秋田県本部会長が講演。多喜二は、プロレタリア文学の思想的芸術的水準を国際的に高めた革命作家であり「治安維持法」で特高警察の残虐な拷問により虐殺されたこと、国民主権、反戦平和、そして人間解放の未来社会をめざし不屈にたたかった先輩たちの精神を受け継ぐ重要性などを訴えました。

(「同盟サイト」より)

●2009.2.24・「しんぶん赤旗」→「人々励ます多喜二文学・秋田、大館市で記念の催し」

秋田県大館市出身の作家・小林多喜二(1903~33年)を記念する行事が21日秋田市で、22日大館市でそれぞれ行われました。

秋田市での第44回県多喜二祭には、韓国と県内外から208人が参加しました。

2009年県多喜二祭賞の発表があり、元十文字町長の西成辰雄さんと慶州ナザレ園協力会の松島啓昇さんの二人が受賞しました。

大館市での第30回小林多喜二記念の集いには「小林多喜二をふるさとで読む会」メンバーや弘前市、能代市などから七十四人が参加しました。

両会場とも新日本歌人協会全国幹事の碓田のぼるさんが「いまに生きる小林多喜二―私が学んできたこと」と題して講演しました。

碓田さんは「多喜二は殺されてからも文学として生き続けてきた。地下水のように深いところを流れてきた。だからこそ資本主義の弱さが露呈しているいま地表に噴出し人びとを励ましているのだ」と話しました。

「講師が歌人なので参加した」という女性(54)は、小樽から上京する途中で秋田市に立ち寄った多喜二が佐々木妙二(歌人、小樽高等商業の後輩)に「『ダメなのは短歌でない、君の生きざまだ』と話したくだりを聞いて、そのとおりだと思った。肝に銘じなければいけない」と話していました。

(「同盟サイト」より)

●2009.2.22・「自分には何ができるのか」

先日1枚のハガキが届いた。昔、組合でお世話になった先生からだ。「第44回小林多喜二祭」に来ませんかという内容だった。少し記憶があいまいになっているし古いブログのログを探すのも大変だが『蟹工船』について書いたような気がする。

小林多喜二は『蟹工船』の作者だ。秋田県大館出身の作家。76年前の1933年2月20日に殺された。昨年『蟹工船』が大ブレークした。若者の間ですごく読まれたとのこと。まぁボクも初めて文庫本を読んだ。厳しい労働環境の中でストライキを組織することなどが書かれている。その中で労働者達の葛藤があり弾圧があり勝利がありの小説だった。今の労働者が苦しい状況が続く時代だから読まれているのかもしれない。

闘いを挑み続けて殺された多喜二のあとを少し追いかけ、秋田市に行き会場で合唱を聴き、作品『蟹工船』の朗読を聴き、小林多喜二賞の授賞式を見た。メインは碓田のぼるさんの「いまに生きる小林多喜二」の講演だったがルーリン彗星の魅力に負けて聴かずに帰ってしまった。<後略>(「今を全力で」サイトhttp://jh7bds.jp/blog-entry-1983.html?sp)より

●2009.2.21・「蟹工船」秋田県多喜二祭

2月21日、第44回秋田県多喜二祭が開催された。多喜二は没後76年にもなるが、小説蟹工船がブームになるなど、今なお生き続けている。

1933年2月20日、軍国主義・帝国主義は天皇制権力のもと、抵抗するものに容赦ない拷問と虐殺を行った。 教育基本法の改悪、憲法改悪の企てと、航空幕僚長の「戦争は正しかった」とする動きは多喜二が生きた時代、「暗黒時代をもう一度」というもの。

言論統制の時代、権力の気に合わない文章などは、黒塗りされることが多かった。今から20数年も前になるが、米国を訪問したことがあるが、村井英夫(日本共産党河辺町議・県生連会長)さんの黒塗りされた論文が図書館に展示されていたことを思い出す。今でも言論・表現の自由がたびたび問題にされるが、注意深く見る必要がある。

大量の派遣労働者が解雇される今日、『蟹工船』が読まれるのには意味がある。本日の講師碓田のぼる先生は「戦争は人を鬼に化してしまう。多喜二は権力に抵抗し、若くして命を絶たれたが、もっとも人間らしい生き方をした」と結びました。(日本共産党秋田県議・山内梅良ブログhttp://byryo.webcrow.jp/seisaku/takiji.htmlより)

●2009.2.17・「しんぶん赤旗」→「大館の青年が「蟹工船」上映」秋田

秋田県大館市の青年たちによる「『蟹工船』をみる会」実行委員会が15日、同市立中央公民館で、映画「蟹工船」山村聡監督)上映会を開きました。午前と午後の2回上映され、247人が鑑賞しました。阿部幸一実行委員長は、格差と貧困がすすむ中で同市出身の作家・小林多喜二の小説『蟹工船』がいま青年に注目されている中でこの映画の上映を企画したことをのべ、「みなさんが何かを感じていただければ」と挨拶しました。

終了後、実行委員の女性は「受け付け担当で映画を見ることができませんでした。近く開かれる反省会でじっくり見ます。小説の方がおもしろいという人もいるので、映画を見た後、読んでみたい」と話していました。阿部実行委員長は「こんなにたくさんの人が参加してくれてびっくりしている」と話します。

同実行委員会に助言してきた民主主義文学会大館支部の大山兼司さんは「20代の人たちのパワーは大きい。青年たちが積極的に動いての行事は初めてだと思うし、意義は大きい」と話しています。

(「同盟サイト」より)

●2009.2.5・「しんぶん赤旗」→「小林多喜二記念の行事/秋田21日、大館22日」

秋田県出身のプロレタリア作家・小林多喜二(1903~33年)の命日20日にあわせ、ことしも多喜二を記念する行事が行われます。

秋田市では、21日午後1時30分から、同市山王中島町の県生涯学習センターで「第44回秋田県多喜二祭」が開かれます。作品朗読『蟹工船』から)や2009年県多喜二祭賞の発表などもりだくさんです。資料代1000円。主催は、県多喜二祭実行委員会。

大館市では、22日午後2時から、同市豊町の同市労働福祉会館で「第30回大館市小林多喜二記念の集い」が開かれます。入場無料。主催は「ふるさとで多喜二を読む会」メンバーや青年たちも参加する同集い実行委員会です。

両会場とも、歌人の碓田のぼるさんが「いまに生きる小林多喜二―私が学んできたこと―」と題して記念講演します。

集い実行委の大山兼司実行委員長は「派遣切りの嵐の中で青年たちが『蟹工船』の描く労働者と自分たちとの共通性を見つけ社会について考え始めています。碓田さんは〝閉塞の時代〟とたたかった石川啄木の研究者です。多喜二は金融・世界恐慌の時代に作品を発表しました。時代は似通っています。青年も楽しめる集いです。ぜひ参加してください」と呼びかけています。

(「同盟サイト」より)

●2009.1.27・「しんぶん赤旗」→「多喜二を読む会ことしで10年目、秋田・大館」

秋田県大館市の「小林多喜二をふるさとで読む会」が24日、同市中央公民館で、約30人が参加して2009年読書会第1回例会を開きました。

2000年1月に始まった同会の多喜二読書会はことしで10年目。

―3月の例会で短編小説14編を取り上げる予定で、これで多喜二の小説を全編読むことになります。

この日取り上げたのは「継祖母のこと」「ロクの恋物語」「ある役割」「彼の経験」の4編で、多喜二が20~22歳のときの作品です。

講師の野呂勝也さんは、作品論と志賀直哉や菊池寛らの影響の二側面から報告し、参加者の評価、討論を求めました。

参加者からは「『継祖母のこと』は良く書けている。恋愛小説3篇はしっくりこない」「志賀直哉に似た題名のものがある。多喜二がまねたのでないか」「恋愛小説3篇は心理描写に踏み込んでおり、後の小説につながるものとして見るべきでないか。女性観が日記と三小説とでは明らかに違いがあり、多喜二は問題を投げかけようとしたのではないか」などの意見、感想が飛び交いました。

「『継祖母』をどう呼んだのか。子どものころは継母も継祖母もギギと呼んだように記憶している。継祖母はあまり記憶がないが継祖父はたくさんいたように思う」などの話も出ていました。

(「同盟サイト」より)

●2009.1.15・「しんぶん赤旗」→「”不屈・秋田県版”合本18集発行、治維法国賠同盟」

治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟秋田県本部はこのほど「不屈・秋田県版」合本第18集2008年版200号から211号)を発行しました。

「半封建的な地主制度解体に貢献した小作争議」「鈴木清の思想と文学の原点-横手中学時代」「共産党員として戦前・戦後を不屈に闘いぬいた佐藤儀右エ門」「獄死した鵜沼勇四郎の手紙」「資料・宗教関係・弾圧年表」「わが国の戦後責任と戦後補償」「麻生首相に過去麻生炭鉱)の戦争犯罪を問う」「田母神論文―増長させた政治責任を問う」ほか、最上健造氏の「小説のなかの治安維持法」連載5回)、近江谷昭二郎氏の「由利地域の人民の闘いと革新の伝統」連載3回)の紹介なども収められています。

頒価1000円。問い合わせは同盟県本部の近江谷さん018(832)9865

(「同盟サイト」より)

2008年

●2008.11.16・「しんぶん赤旗」→「多喜二読む会2009年日程発表」秋田・大館

秋田県大館市の「小林多喜二をふるさとで読む会」実行委員会が2009年の読書会日程を発表しました。

読書会は来年1月から4月までの第4土曜日に同市中央公民館で開かれます。

同会事務局の佐藤守さんは「2009年読書会にあたって、2つの目標を決めました。一つは、多喜二の小説を全編読むことで、これまでで残った短編10作品を読みます。もう1つは4月に『蟹工船』を再度取り上げ、青年から感想、意見を聞き、『蟹工船』ブームの意義を考えてみたいと思います。明るく勇気の出る楽しい読書会にしましょう。多くの方の参加を呼びかけます」と話しています。

多喜二読書会は2000年1月から始まり、2009年で10年目を迎えます。県外の大学生たちや県内の大学教授が参加したこともありました。昨年一月の読書会に参加したシカゴ大学のノーマ・フィールド教授は、同読書会を「日本の民主運動の底力、希望」と表現し「みなさんと青年たちとの出会いを望みます」と話していました。

参加は自由ですが、会誌『多喜二通信』の印刷通信費として、年間1000円が必要です学生等無料)。『多喜二通信』は82号まで発行され、県内外の会員約200人に送られています。

同会への連絡先は、大館市御成町1丁目19番19号、佐藤守さん0186(43)1757。

読書会の日程

2009年読書会の日程、テキスト・作品名、講師名は次の通り。

・1月24日=「継祖母のこと」「ロクの恋物語」「ある役割」「彼の経験」、野呂勝也さん

・2月28日=「万歳々々」「最後のもの」「来るべきこと」、大山兼司さん「市民のために!」「壁にはられた写真」「プロレタリアの修身」、長崎恵子さん

・3月28日=「飴玉闘争」「七月二十六日の経験」「疵」「失業貨車」、宮腰孝悦さん

・4月25日=『蟹工船』、小西育芳さん

(「同盟サイト」より)

●2008.7.8・「しんぶん赤旗」→「映画「蟹工船」秋田市で上映」

5日午後、秋田県多喜二祭実行委員会が秋田市中央公民館サンパルで開催した『映画「蟹工船」を観るつどい』に秋田・仙北・大仙・潟上などの市民38人が集いました。

上映に続き、斎藤重一実行委員長が、小林多喜二の生き方や作品がもつ現代的な意義や映画について語りました。

(「同盟サイト」より)

●2008.4.29・「しんぶん赤旗」→「今に生きる多喜二”生誕の地を歩く”合評」秋田・大館

秋田県大館市の「小林多喜二をふるさとで読む会」が26日、同市中央公民館で2008年第4回読書会を行いました。会員ら26人が参加しました。

この日のテキストは、治安維持法国家賠償要求同盟大館鹿角支部が3月に出版した『小林多喜二生誕の地を歩く』B5判、72ページ)。執筆者の宮腰孝悦さん(78)が概略を説明し、苦労した点や新たに生じた疑問点などを提起し、参加者全員で合評、意見・感想を出し合いました。

この小冊子は、多喜二の生誕地を訪れた人たちの参考になるように書かれたガイドブックです。同市内にある多喜二関連の3つの碑、①多喜二生誕の地碑(同市川口)②多喜二文学碑③母セキ生誕の地碑、を中心に、建てられた経緯、地元の人たちや市民の思いなどを書いています。

参加者からは「生誕地碑は地元川口の人たち、母セキの碑は釈迦内の温故知新の会、文学碑を立てた建立の会はいま先人顕彰会として活動している。ここには大館的なおもしろさがある。多喜二がいろいろな形でいまに生きているということだ」などの意見が出ていました。

話し合いの中で「10年も続いている多喜二読書会で『沼尻村』の子どもの歌が大館の歌だとつきとめたりしてきた。多喜二文学にあらわれた大館をこの会としてまとめてみてはどうか」などの提案もありました。

(「同盟サイト」より)

●2008.4.8・「しんぶん赤旗」→「多喜二生誕の地大館案内に一役・ガイドブック出版」

秋田県の治安維持法国賠同盟大館鹿角支部は、小林多喜二の古里である大館市を訪れる人たちの案内に役立ってほしいと、多喜二の没後75周年を記念したガイドブック『小林多喜二生誕の地を歩く』を出版しました。

ガイドブックは治安維持法犠牲者の不屈のたたかいを顕彰し語り継ぐ活動の一環として、昨年7月の同支部総会で作製を決定したものです。多喜二の生家跡やその周辺、市内に建立した多喜二生誕の地碑や文学碑、母・セキ生誕の地碑などを案内図と豊富な写真で、多喜二の作品にも触れながら紹介。多喜二の略年譜も収録しています。69ページで、頒価300円。申込先は支部事務局長の宮腰孝悦さん宅0186(42)3850。

(「同盟サイト」より)

●2008.2.15・「しんぶん赤旗」→「小林多喜二記念の集い・ハングル版翻訳・出版者迎え、韓国民主化に大きな意味」大館

秋田県大館市の中央公民館で17日「第29回大館市小林多喜二記念の集い」がハングル版『蟹工船』1987年)を刊行した李貴源(イ・グィウォン、翻訳者)、李相炅(イ・サンギョン、出版者)両氏を迎えて開かれました。韓国や首都圏、青森、岩手、山形、群馬の各都県などから108人が参加しました。シカゴ大学のノーマ・フィールド教授も参加しました。

両氏と茶谷十六・民族芸術研究所研究員の3氏が「80年代韓国民主化闘争の中で息づいた多喜二の文学」と題して公開討議しました。

両氏は、多喜二作品の20年代後半と30年代初頭の日本と80年代の韓国が「50年の時代差があるのに酷似している」と何度も強調しました。李相炅氏は「80年代半ばから民主化闘争が質的、量的にもう一段高まった時期。軍事政権を倒すために大衆の自覚を促すものを探し求める中で多喜二に出あった」と語りました。

李貴源氏は、「(多喜二文学を伝えることで)民主化運動をもう一歩前進させることができるのではないかと考え、翻訳に踏み切った」と熱っぽく話しました。茶谷氏は、多喜二の各国語訳と違い、「軍事政権下のたたかいの最中に翻訳され、出版されたハングル版『蟹工船』のもつ意味は大きい」と強調しました。

同市片山の糸田恒忠さん(70)は「インターナショナルで、たいしたいがった。多喜二の時代と80年代韓国が相照らす話や多喜二を支え盛り上げ、花岡事件を伝える活動を『日本人の良識のすごさ。兄弟愛を感じる』と話されたくだりに感動、感激した」と話していました。

(「同盟サイト」より)

●2008.2.15・「しんぶん赤旗」→「韓国からも参加者、土・日曜に多喜二祭と集い」秋田

今週の土、日曜日に開催される秋田県多喜二祭(16日、秋田市)と多喜二記念の集い(17日、大館市)に県外や国外からの参加表明が相次いでいます。

ことしの両行事が注目を集めているのは、1980年代の軍事政権下の韓国で刊行されたハングル版『蟹工船』『一九二八年三月十五日』『党生活者』の翻訳者・李貴源(イ・グィウォン)氏と出版者・李相炅(イ・サンギョン)氏を迎え、茶谷十六・民族芸術研究所研究員の3氏によるパネルディスカッションを中心に据えているからです。多喜二文学が韓国でいかに熱く受けとめられたかを語り合います。

両行事の実行委員会事務局によると、岩手県や青森県、首都圏からの参加をはじめ、韓国からハングル版『資本論』(1987年刊)を出版した金泰京(キム・テギョン)氏や著名な映画監督なども参加します。

第43回秋田県多喜二祭は16日午後1時半から秋田市山王中島町の県生涯学習センター講堂で開催。資料代として1000円必要です。

第29回大館市小林多喜二記念の集いは17日午後1時半から大館市桜町南の大館市中央公民館で開かれます。入場無料です。

(「同盟サイト」より)

●2008.2.3・「しんぶん赤旗」→「多喜二作品読みついで10年目・ふるさと大館の誇り、シカゴ大学ノーマ教授”日本社会の希望見る思い”」

秋田県大館市の「小林多喜二をふるさとで読む会」の読書会活動が10年目に入りました。白樺文学館多喜二ライブラリーの佐藤三郎学芸員は「多喜二作品の読書会は全国でたくさんある。しかし、こんなにも続けているのは、私たちが知る限りでは全国で大館しかない。注目です」と絶賛します。参加メンバーから読書会と多喜二文学への思いを聞きました。(秋田県・桑高豊治)

読書会は一1999年1月、松田解子さん(1905~2004年)の花岡事件を扱った小説『地底の人々』の読書会として始まりました。「花岡の地日中不再戦友好碑をまもる会」と民主主義文学会大館支部の共催です。

・会報は77号に

まもる会の奥山昭五代表が「歴史的、科学的検証」、野呂勝也さんが「文学的側面」をそれぞれ担当した読書会は好評で、毎回、50人以上もの市民が参加しました。

終了したとき、期せずして「こんないい会をやめてしまうのは惜しい」「大館生まれの多喜二の小説をふるさとの連帯感・共同心で読んでみよう」の声が上がり「ふるさとで読む会」が立ちあがりました。

2000年1月から3回は大館地方の言葉がふんだんに出てくる『蟹工船』でした「北秋田の百姓」のくだりに「アーッ、これは私の父だ」と話す人もいました。

「多喜二の小説は全部読もう」が合言葉。事務局担当の佐藤守さんは「もう9割かた読書会で取り上げた」と話します。

会報の「多喜二通信」はこれまでに77号「ちてい」(13号分含む)にまでなりました。生前の松田解子さんはじめ、多くの多喜二研究者たちが短信を寄せてきました。専門分野を生かした会員たちの論考も盛りだくさんです。

・合冊綴出版も

これまでに合冊綴2冊と「秋田ほんこの会」の故吉田朗さんが通信を編集した『多喜二と生地(大館)その文学と読書会』が出版されています。

佐藤守さんは「やっていがったなー、がみんなの感想だ。小説の読み方がわかったという声も多い。2回以上取り上げた作品もあり、多喜二文学の(時代的、世界的)広がりに『すごいな』の声もあがる。続けていきたい」と話します。

講師の中心を担ってきた野呂勝也さんは「2回目の作品などのときに、小説の読み方が本格的になってきたと感じる。冬場の514回の読書会と通信や、2月の『多喜二記念の集い』での講演内容が敏感に跳ね返る読書会になった」と嬉しそうです。

「私は3年目の会員」という長崎恵子さんは「この会に出会えてよかった。若いころ、私は多喜二にピタッとこなかった。みんなの感想や意見を聞くことで、私の多喜二文学への理解はいま深まってきている」と話します。

ことし1月の読書会には、シカゴ大学のノーマ・フィールド教授も参加しました。10年目を迎えた読書会について、ノーマさんは「まず感動します。ふるさと生まれの多喜二をいつくしみ大事にする、いい。あの『豆ほんこ』、すばらしいです。大館に来てよかった。みなさんが勉強するのをみて、日本の民主運動は世界最高だと思うし、日本の社会の底力、希望を見る思いです」と話していました。

(「同盟サイト」より)

●2008.2.2・「しんぶん赤旗」→「16日に秋田県多喜二祭」

第43回秋田県多喜二祭(主催・県多喜二祭実行委員会)が2月16日、秋田市の秋田県生涯学習センター講堂で開かれます。今年は、20年前に軍事政権下の韓国で、小林多喜二のハングル版『蟹工船』を翻訳、出版した二人の韓国人を招き、日韓両国での小林多喜二の文学が語られます。

秋田県出身のプロレタリア作家、小林多喜二は、侵略戦争と天皇制専制政治に反対し、人間の自由と尊厳のためにたたかった共産党員でした。1933年2月20日、東京・築地警察署で拷問・虐殺されました。

16日午後1時30分からの多喜二祭では、主催者挨拶、大館多喜二祭実行委員会挨拶に続き、多喜二の作品朗読(「老いた体育教師」)、秋田県多喜二祭賞受賞者紹介があります。

パネルディスカッションでは、1987年8月、軍事政権下の韓国で、多喜二の『蟹工船』『党生活者』『一九二八年三月十五日』を翻訳した李貴源(イ・グィウオン)氏、出版者の李相炅(イ・サンギョン)氏、民族芸術研究所前理事長の茶谷十六氏が「80年代韓国民主化闘争の中で息づいた多喜二の文学」をテーマに語り合います。問い合わせは秋田県多喜二祭実行委員会=018(833)3117。

(「同盟サイト」より)

●2008.2.1・「小林多喜二作品の意義を話し合う」

東北を中心に発行されている河北新報配信の記事で以下のようなものがあったのでご紹介します。

「小林多喜二作品の意義を話し合う。2月16日・秋田で催し。『蟹工船』などのプロレタリア文学で知られる大館市出身の作家小林多喜二(1903-33)の業績をたたえようと、「秋田県多喜二祭」が16日、秋田市の県生涯学習センターで開かれる。作品全集になく、あまり知られていない多喜二が17歳の時の作品「老いた体操教師」を朗読した後、翻訳家の李貴源さん、出版社社長の李相炅さんの韓国人2人を招いてパネル討論する。2人は韓国がまだ軍事政権だった1987年、『蟹工船』『党生活者』などをハングル語に翻訳、出版した。討論は「民主化闘争の中で息づいた多喜二の文学」と題し、出版の意義や多喜二作品への思いを話し合う。

実行委員で、パネル討論にも加わる民族芸術研究所(仙北市)の茶谷十六前理事長は「反日感情の強い韓国で『蟹工船』が翻訳されていたのは驚き。韓国人が多喜二文学のどこに感銘したのか興味深い」と話している。

午後1時半から、参加費は資料代1000円。連絡先は実行委事務局018-833-3117。(2008.1.31河北新報)なお、小林多喜二の文学については、不破哲三さんも、2月26日に講演を予定しており、その計画について、しんぶん・「しんぶん赤旗」紙上で対談しています。(残念ながら、「しんぶん赤旗」Web版にはUPされていませんでした)この催しの詳細は、【小林多喜二没後75周年、杉並・中野・渋谷 多喜二祭20周年】を御覧ください。日時:2月26日18時オープニング、開演:18時30分、会場:杉並公会堂大ホール(ポラリス『東京特派員』から、追ってレポートがあるものと思います)(ポラリス-ある日本共産党支部のブログhttp://polarisjcpmetal.blog78.fc2.com/より)

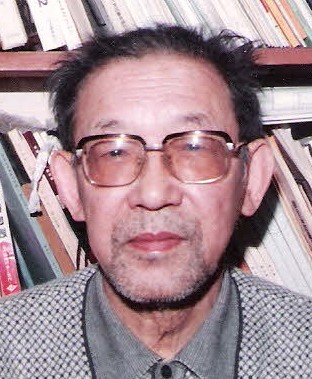

●2008.1.30・「しんぶん赤旗」→ひと「秋田県多喜二祭でハングル版『蟹工船』訳者らと語る茶谷十六さん」

言論・出版の自由が抑圧されていた軍事政権下の韓国で1987年、ハングル版『蟹工船』が出版されていた。それを知ったのは昨年2月のこと。「衝撃でした。翻訳者はどんな人なのか、どんな出版社なのか。探そうと思いました」

2月16日に秋田市で開く第43回秋田県多喜二祭に、その2人の韓国人を招き、「80年代韓国民主化闘争の中で息づいた多喜二の文学」を語り合います。

昨年6月、翻訳者の李貴源氏と出版者の李相ギョン氏に会えました。2人から聞いたのは、戦前の日本共産党の非合法活動を描いた『党生活者』や、3・15事件を告発した『一九二八年三月十五日』の弾圧・拷問の様相は、80年代の韓国の状況そのものだった、という言葉でした。

「困難な民主化闘争の中で、韓国の人たちは多喜二の作品を熱く受けとめていたのです。感激でした」

『蟹工船』の非人間的な労働実態は過去のことではない。今日の日本の現実だといいます「日本と韓国の若い世代に、小林多喜二を読んでほしい。必ず共感され受け入れられます」

朝鮮史、芸能史研究を始めるきっかけは高校生の時、朝鮮の舞姫、崔承喜の写真集に魅了されたから。39年前、高校教師を辞し、民族歌舞団わらび座の民族芸術研究所に入所。東北の民衆史、芸能史研究、朝鮮人強制連行の実態解明などに取り組んできました。

「日韓での研究ができたのは両国の多くの人たちの協力があったからです」

そばで妻の和美さん(63)が静かに聞いていました。(文・写真=宮本敦志・財団法人民族芸術研究所前理事長。秋田県仙北市在住(66歳)

(「同盟サイト」より)

●2008.1.9・「しんぶん赤旗」→「多喜二文学・世界的広がり話題に、”ふるさとで読む会”」/大館

秋田県大館市の「小林多喜二をふるさとで読む会」が26日、同市中央公民館で2008年第1回読書会を開きました。

初参加の人たちなど約40人が参加しました。多喜二研究家のノーマ・フィールドさんシカゴ大学教授)も参加しました。

多喜二の生まれ故郷・大館での同読書会はことしで9年目です。この日のテキストは、昨年発見された多喜二が17歳のときの作品『老いた体操教師』(1921年「小説倶楽部」10月号)と『龍介と乞食』(22年)の2作品で、小西育芳さん(77)が講師を務めました。

参加者からは、「17歳の少年にしては『老いた』で体操教師をよく描いている。多喜二が発展していく芽がよく出ている作品ではないか」「多喜二は21年に小樽商業を卒業して小樽高商に入る。このころから小説を書き始める。原形が『老いた』だ。たいしたもんだと思うが構成はどうか。『龍介と乞食』の方が構成も内容もしっかりしている」などの発言が続きました。

「スキーが風に流される場面などは体験しないと書けない。多喜二がスキーをやっていたことが初めて分かった」と話した人もいました。

多喜二文学の世界的、時代的広がりが話題になったところで、ノーマさんは「人びとが必要を感じたときに(多喜二文学と)出会う。マンガ『蟹工船』を読んだ青年たちが『これはわれわれの世界だ』ととらえ原作に進んでいる。みなさんの努力と若者たちが出会うことを望みたい」と発言しました。

(「同盟サイト」より)

2007年

●2007.11.27「しんぶん赤旗」→小林多喜二を読む会/秋田・大館で1月26日から

秋田県大館市の「小林多喜二をふるさとで読む会」実行委員会が、2008年の読書会日程を発表しました。1月26日から4月26日までの毎月第4土曜日、同市中央公民館で開催します。

事務局の佐藤守さんは、2008年読書会の特徴として、①多喜二の新発見の小説「老いた体操教師」を取り上げる②多喜二文学の時代背景勉強の一つとして『沼尻村』と同時代の秋田県前田村の小作争議をとりあげる③多喜二の小説を全部読む目標の一環で「テガミ」を取り上げる―などをあげています。

2008年読書会の日程と取り上げる作品、講師名は次のとおりです。

①1月26日、「老いた体操教師」「龍介と乞食」(小西育芳さん)②2月23日、「誰れかに宛てた記録」「ある改札係」「テガミ」(野呂勝也さん、小西育芳さん)③3月22日、『沼尻村』・研究会として「前田小作争議について」(大山兼司さん、富樫康雄さん)④4月26日、伝記「多喜二生誕の地を歩く」(宮腰孝悦さん)

読書会誌『多喜二通信』の通信印刷費として1人1000円(学生等は無料)必要。参加申し込みは、0186(43)1757読書会事務局の佐藤さんまで。

(「同盟サイト」より)

●2007.5.1「しんぶん赤旗」→「多喜二をふるさとで読む会」/秋田・大館市

秋田県大館市の「小林多喜二をふるさとで読む会」が4月28日、同市中央公民館で、例会を開きました。

3月、4月例会をそれぞれ1カ月順延しての開催で、この日は会員21人が参加し、活発に討論しあいました。

同読書会はことしで8年目。多喜二の全作品を取り上げることにしています。

この日のテキストは、多喜二の短編小説の「母たち」と壁小説の「母妹の途」「父帰る」の3作品。講師の日景教充さんがことし2月28日付の「多喜二通信73号」(同会の会報)に掲載した論考をもとに報告しました。

壁小説は、当時のプロレタリア作家同盟が提唱した文学形式で多くの作家がたくさんの作品を残しています。今回の「母妹の途」は新日本出版社の小林多喜二全集で6ページ、「父帰る」は同3ページです。

討論では、「当時と状況はちがうけれども、現代の労働者も時間がなく小説を読まない人は多い。現代でも壁小説は必要なのでないか」などの意見も出ていました。

「『母妹の途』の中の『ひもし』とはどういう意味だろう。どうして傍点をふったのか」「方言だからでないか」「どこの方言だろうか」など細かいところまで話し合いました。

5月例会は5月26日(土)、『日記(1926年5月26日~1928年1月1日)』(講師は奥山昭五さん)。参加申し込みは0186(43)1757佐藤守さんまで。

(「同盟サイト」より)

●2007.2.18・「多喜二祭、3・15弾圧記念、墓前祭など各地で多彩な取りくみ」治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟大阪府本部 ブログより。

2月17日、「第42回秋田県多喜二祭」秋田市大町ビルで開催。「小林多喜二と伊藤千代子」講師・東栄蔵(日本文芸家協会・島崎藤村学会)、藤田廣登(労教協理事)、歌・中村洋子、合唱、展示。会場には170人が参加。秋田合唱団のオープニング演奏で開幕。多喜二作『東倶知安行』の作品朗読に続いて多喜二祭賞の発表が行われ、近江谷昭二郎著『不屈の群像―社会進歩をめざした人々とその時代』が受賞。近江谷氏は「戦前、反戦平和、国民主権を掲げた先輩たちの歴史を語ることが再び戦争と暗黒政治を許さない確かな力になる。命ある限り不屈の歴史を語り続けたい」とお礼を述べた。

●2007.2.3「しんぶん赤旗」→秋田多喜二祭、今年も/17日に秋田市/18日は大館で集い

秋田県出身のプロレタリア作家・小林多喜二(1903年~33年)の命日(2月20日)にあわせ、ことしも秋田市で「第42回秋田県多喜二祭」が、大館市で「第28回大館市小林多喜二記念の集い」が開かれます。

42回県多喜二祭は17日午後1時30分から、秋田市大町の協働大町ビルで開催。主催は、県多喜二祭実行委員会(斎藤重一実行委員長)。

労働者教育協会理事の藤田廣登氏が「小林多喜二と伊藤千代子」と題して記念講演します。

歌手の中村洋子さんが、伊藤千代子をうたった3つの歌曲を独唱します。ほかに、秋田合唱団による合唱、展示など。参加費は1000円です。

第28回多喜二記念の集いは18日午後2時から、大館市中央公民館で開かれます。秋田会場と同じく、藤田氏の講演と中村さんの歌曲で構成。恒例の作品朗読は、『母妹の途』から。大館市民劇場の瀬尾英子さんが朗読します。入場無料。主催は同集い実行委員会(大山兼司代表)。

(「同盟サイト」より)

2005年

●2005.5.19「シカゴ大学教授、ノーマ・フィールドさん、映画「時代を撃て・多喜二」のキャンペーンに来秋」佐藤好徳(「海風」2005年9月号より)

・シカゴ大学教授で、日本文学・小林多喜二研究家ノーマ・フィールドさんが、2005年5月19日に来秋されました。

「ノーマ・フィールド教授秋田・多喜二の旅」という企画で、映画「時代を撃て・多喜二」の出演者でもあるノーマさんが、映画の全県上映のキャンペーンの1つとして来秋されたものです。19日には、白樺文学館多喜二ライブラリー佐藤三郎氏、秋田県多喜二祭実行委員佐藤好徳、秋田映画センター吉田幸雄氏が同行、松田解子文学記念室(大仙市)、鉱山跡地、鉱山墓地、おりん口伝碑などを訪ね、協和町在住の佐藤征子さん(元協和町公民館副館長・松田解子研究者)のご案内で見て回りました。午後は秋田魁新報社、秋田県立図書館、種蒔く人文学碑、同資料室などを訪問しました。秋田県立図書館では、小林祐子図書奉仕班主任の案内で、同図書館所蔵のプロレタリア文学の各種資料、秋田の郷土資料、各種の文庫などについて書庫を見学させて戴きました。また今後の研究の機会には秋田県立図書館の所蔵資料貸出しなどの便宜をお願いしました。秋田市内の最後の訪問先は土崎図書館の2階に常設されている「種蒔く人資料室」。秋田市土崎は、雑誌「種蒔く人」の発行によって、日本のプロレタリヤ文学運動の発祥の地となった。雑誌「種蒔く人」は1921(大10)年2月に創刊され、1924(大13)年6月に「文芸戦線」に引き継がれた。「種蒔く人」の運動が秋田市土崎から始まったことの歴史的意義は改めて強調するまでもないが「種蒔く人資料室」を見てまわっていると、その歴史的意味の大きさが実感させられる。夜は秋田映画センター、秋田県多喜二祭実行委員会の共催で、市内ジョイナスの会場に、一般市民、学生ら30人余が出席した「ノーマ・フィールド教授を囲んで懇談」が開かれました。

・ノーマ・フィールド教授と最初の出会い

ノーマさんとの最初の出会いは、2004年8月に東京新宿ヤクルトホールで開かれた「小林多喜二生誕百年国際シンポジュウム」での基調講演「小林多喜二とリチャード・ライトを結ぶもの-多喜二文学・時代を超えて、今世界に生かすために」を聞く機会がありました。もちろんノーマ・フィールドというアメリカの研究者を知った最初の出会いでした。「多喜二文学は私たちにとって必要か、多喜二は現在読まれるべきか」という問題提起に強くひかれたのを覚えております。アメリカの研究者のなかに、こういう学者がいるというのも私の新しい、また感動的な認識もありました。5月はじめに、多喜二ライブラリーの佐藤三郎氏よりノーマさん来秋日程がFAXで届きました。その何日かあとに今度は、「佐藤さんですか。ノーマです。いま小樽におります」とノーマさんから直接お電話をいただいた。用件は、民主文学秋田支部の発行している支部誌「海風」を送ってほしい、ということでした。そのあと何日もたたないうちに再度、「海風」に掲載された中谷敏太郎さんの小林多喜二に関する論考「クラルテ・1926年の転換まで」(「海風」3号)についての問い合わせがあった。「海風」をお送りして何日もたっていないのにさっそく目を通して戴いていることにビックリしました。19日は8時45分秋田着の電車で来秋されるということで、そのまま秋田駅前のホテルの喫茶室で、先に秋田入りしていた佐藤三郎氏、ノーマさん、わたしの3人で日程の打合せ。ノーマさんは日本語が堪能なことは判っていましたが、直接、本人を、前にしての話でも、日ごろ秋田で生活している時となんら変わることがなく、東北弁の日本語で対話が進むので、ビックリするやら安心するやらでほっとしたひと時でした。

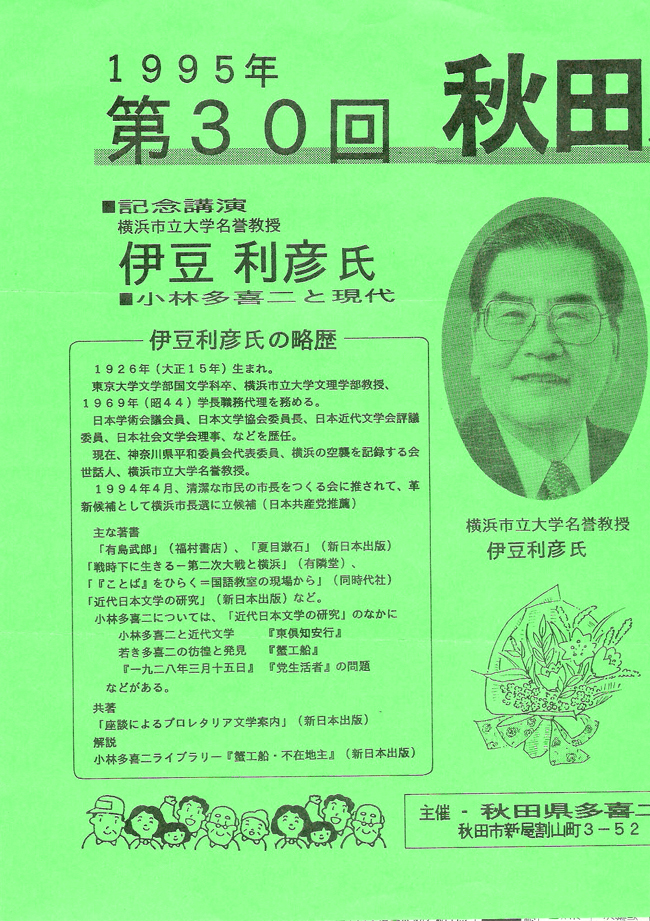

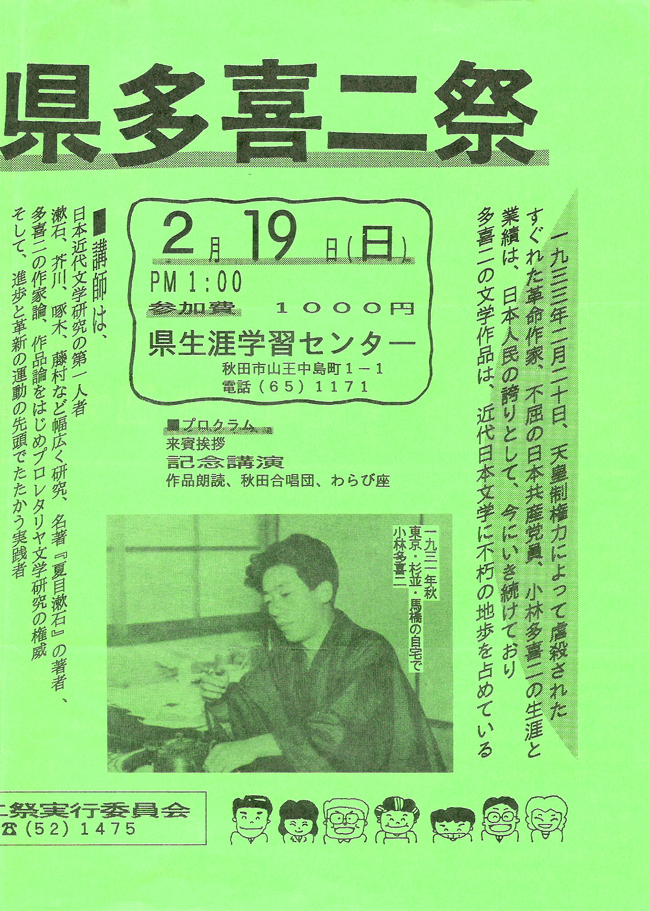

・昼食は「たんぽぽ」で

松田解子文学記念室の訪問のあと、昼食は秋田市内にいって牛島東5丁目のラーメン店たんぽぽということになりました。たんぽぽは秋田県ラーメン店100選にも選ばれた、なかなかの味の店です。もう10年も前の話ですが、第20回秋田県多喜二祭(1995.2.19)の翌日、店に寄ると、店のママさんが「あら、お客さんの書いたの、読みましたよ」と。「魁新報に書いた多喜二のことですよ。あの文章に私の知っている人の名前もあったから」。私の書いた文章というのは、16日付秋田魁新報夕刊掲載の「秋田多喜二祭を前に、杉並の住居あとに生誕をしのぶ」のことです。ママさんの知っている人というのは「田口タキです。私の叔母です」と。このママさん、三洲律子さんは、

田口タキの姪御さんなのでした。「私の母と、タキ、ミツの叔母は仲が良かったようで、3人で写した写真があります」お母さんのシズエさんはすでに亡くなられて、多喜二の告別式に参列したタキの妹・ミツさんも亡くなられたとのこと。佐藤三郎氏が、もう10年も前のことなのに良く覚えていて多喜二ゆかりの店たんぽぽを選んだのも流石と敬服する思いです。私とノーマさんと並んでカウンターに坐り、三洲律子さんをすぐ前にして五目ラーメンを食べることになった。ノーマさんに「ラーメンを食べたことは」と尋ねると「いつも食べていますよ」と。田口タキさん姪御さんの店で食べたラーメンのことは、ノーマさんの秋田行の思い出に残るだろうか。

・ノーマさんの著書のこと

ノーマさんのことについて、私は何一つ知識がなかったので、ノーマさんにお会いする前に俄か勉強しました。幸い、著書が2冊あり、図書館から借りてきて読みふけりました。2つの著書のことを紹介しておきたい。

「天皇の逝く国で」1994.2みすず書房

「訳者あとがき」によると、「ノーマ・フィールドは戦後のアメリカ軍占領下の日本でアメリカ人を父とし、日本人を母とした。母方の祖父母の家で生まれ育ち、基地内のアマリカンスクールに通った」彼女が帰属するアメリカへはじめて行ったのは大学に入るとき」と書かれている。

「祖母のくに」2005.5みすず書房

この書も「あとがき」で著者は「幼稚園からアメリカンスクールだったので読み書きは英語で始まったが、母語は日本語である」「ニクソン元大統領は祖母と同じ病気で亡くなった。われら60年代の最大のにくまれ役を演じた男だ。「なぜ脳溢血でニクソンは死んで、おばあちゃまは生き延びたのかしら」と夫に訊いてみた。「さあ、ニクソンはもう言うことがなかったんだろう。おばあさんはまだ言いたいことがあるんだよ」と。また「祖母のくに」には「教育の目的(シカゴ大学での1300人の学生への講演)、「戦争と謝罪」(日本・アジア50周年、その後)など貴重な論文が収録されている。

・最後に、著者の略歴。

1947年東京に生まれる。1965年渡米。1983年ブリッジストン大学、大学院博士課程修了、学位論文のテーマは「源氏物語論」。シカゴ大学教授、日本文学専攻。現在小樽市在住。

・追記。

ノーマさんは2005年7月3日に再度来秋。当日午後、秋田大学教育文化学部342教室で「多喜二の時代と現代」と題して講演。「いま、多喜二を語ることは現代を語ること」だと、日の丸、君が代問題、天皇制などにふれて話されました。「規律させて君が代を歌わせるという行為は暴力的だ」と厳しく批判。また若い人たちが日本のアジア諸国への侵略戦争は「生れていなかったから判らない、では済まされない問題」と指摘するなど、現代の日本で多喜二の文学と多喜二の死の持つ意味、勇気や犠牲について、今考える必要がある、などを話されました。夜は、日本民主主義文学会会員の工藤一紘、野上百合、佐藤好徳、映画センターの吉田幸雄の各氏が、秋田キャッスルホテルで夕食を一緒しながら懇談しました。ノーマさんの多忙な日程の合間をぬってのことだったので会員の皆さんで歓迎をする機会がもてなくて残念です。

(三洲津子さんを三洲律子さんなど、本文の一部引用者が改変)

2004年

●2004.2.18→「生誕100年記念小林多喜二展」と「記念講演」秋田市ジョイナス・アトリオン

第39回秋田県多喜二祭関連企画「生誕100年記念小林多喜二展」秋田市アトリオン美術展示室ホール(2.18~21)と、記念講演・浜林正夫「小林多喜二と現代~多喜二展が語りかけるもの」(2.18)。動画57:46。

2003年

●2003.2→「澤田章子、小林多喜二を生地でかたる」秋田県大館市

講演動画58:05

2002年

●2002.2.16「しんぶん赤旗」→多喜二祭/各地で多彩に

・第31回秋田県多喜二祭 18日午後1時、秋田市千秋会館。

記念講演「『種蒔く人』と小林多喜二」(北条常久・聖霊女子短期大学教授)。

講演「秋田県における革新の伝統」(加藤謙二郎・治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟秋田県副会長)。

作品朗読『一九二八年三月十五日』、合唱(秋田合唱団)など。1000円。TEL0188(24)1475

2001年

●2001.1.11「しんぶん赤旗」→ひと「秋田県多喜二祭の読本『秋田と小林多喜二』の編集長・吉田朗さん(秋田ほんこの会常任幹事。詩集『草萌の季節』。秋田市住。(76歳)

「多喜二祭は、1年の最初の文化行事。ふしぎなものでその日に限ってふぶく日が多い。でも吹雪を突いて遠くから来る人もいるんですよ。これを終えて春が来るという感じです」

プロレタリ作家・小林多喜二が天皇制権力に虐殺された2月に開かれる多喜二祭。秋田でも、62年から活発に取り組まれてきました。読本には、年々の多喜二祭の講演や写真、評論などを盛り込み、4月刊行の予定で編集を進めています。

多喜二は、4歳の時、秋田から小樽に移住。でも吉田さんは「多喜二は秋田の人というイメージ」と。「56年ごろ啄木際を開いた文化人や、60年安保後の先進的な労働者たちが合流して開いてきました。秋田の百姓がこういうふうにして行かねばならなかったという親近感がある。『東倶知安行』は北海道が舞台なのに秋田を感じます」

プロレタリア文学との出合いは、少年時代。16歳の時、想像で書いた「車夫雑記」が、東京日日新聞に掲載されました。「小あきんどの下で育って、労働者にあこがれていたんですよ。家の事情で海軍に入るしかなかったけれど、プロレタリア文学に叙情を感じていました」

56年に、秋田文化出版社を起こし、地域の文化の礎に。豆本の会を運営し、詩や書を愛し、エッセー執筆と、活躍の多彩な「得がたい文人」(刊行会事務局長の佐藤好徳さん)。その根っこに反戦の志が。「記録だけではなく感動してもらえるものに」と完成への抱負を語ります。(文・写真=児玉由紀恵)

[関連情報]

○刊行に期待する声・続報、「しんぶん赤旗」報道で全国に広がる!

・新世紀に「転形期」をひきつぎ、多喜二の心を実らせるためにともの頑張りましょう。(塩釜市・柏崎知哉)

・科学的社会主義の本と同じに読むことになったことを誇りに思います。(横手市・地主あや子)

・刊行の成功を祈念します。(仙台市・箭内登)

・私が初めて多喜二に出会ったのは、旧制中学3年生の時。兄の本棚にあった『蟹工船』でした。私が社会の矛盾と階級意識に目覚めていく、きっかけになった出会いでした。刊行に期待しています。(田沢湖町・荒川洋一)

・読本『秋田と小林多喜二』の刊行を心から期待しております。(能代市・菊池栄子)

・東京杉並多喜二祭としてでなく、私個人として刊行基金をお送りします。(東京都・宮森繁)

・新しい未来を作るためには歴史を正しく、しっかりとまなぶ必要があります。(秋田市・秋田県労働者学習協会)

・貧者の一灯をお受け取り下さい。どうぞいい本を作って下さい。(秋田市・高野実)

・多喜二祭には毎年参加できなく残念に思っていましたので、今回の刊行はとても嬉しく、心から期待しています。(十文字町・佐藤カツ)

・「ひと」欄見ました。30年近くも前に朗さんから「ひと」欄に書いてもらったことを思いました。3本目のタスキのことです。読本『秋田と小林多喜二』完成楽しみです。(秋田市・荻原和子)

(読本『秋田と小林多喜二』刊行会ニュース第2号2001.1.25より)

|

1997年

●1997.2.23「しんぶん赤旗」→「人間の限りない成長教える。秋田県多喜二祭」

第32回秋田県多喜二祭が、22日秋田市の協働社大町ビルで110人余が参加して開かれました。

実行委員会を代表して佐藤好徳さんが開会の挨拶。日本共産党秋田県委員会文化部長荻原和子さんは「小林多喜二に生き方と文学は、私たちに人間の成長には限りがないことを教えている」と挨拶。日本民主主義文学同盟を代表して江崎淳さんは「小樽、東京・杉並、秋田で開かれてきた多喜二の集いは、全国の民主主義文学運動を励ましてきた」と連帯の挨拶をしました。

記念講演は、小林多喜二文学碑建立実行委員長の伊多波英夫氏による「多喜二と大館と人びとと」。伊多波さんは、1972年「週刊朝日」が「日本の50傑」を編集したときに小林多喜二が入っており、秋田からはもう1人安藤昌益が選ばれたことを紹介。「多喜二の生まれた古里・大館が生んだ三大先覚は安藤昌益、内藤湖南、小林多喜二だと考えており、この三大先覚をこれからも顕彰していきたい」と、多喜二につながる人々30人余を紹介。数々のエピソードを交えながら多喜二の生涯と人となりを語りました。

1997年秋田県多喜二祭賞が農民運動家で能代市在住の歌人・皆川實氏(89)に贈られました。

1996年

●1996.10.13・小林多喜二文学碑完成

この日は小林多喜二93回目の誕生日。大館市郷土博物館園庭に高さ1.7m、幅1.8m、厚さ75cm・中国産御影石製の小林多喜二文学碑完成。除幕式に150人参加。式辞石田真会長。除幕=石田会長、小林周副会長、木村勇二(多喜二従兄弟)、木村勇作(多喜二母親セキ実家当主)。事業報告伊多波英夫。碑分朗読瀬尾英子(大館市民劇場)。献唱「小林多喜二追悼の歌」「母」コールO・M・G。どうだんの木記念植樹。記念祝賀会での講話「小林多喜二の思い出」松田解子。小林多喜二文学碑建立の会は、会長石田真、副会長伊藤碩彦・小林周・成田昇・成田松太郎・伊多波英夫、実行委員長=伊多波英夫、会計理事=佐藤吉彦・宮原文弥、監事=萩野三宏・木村茂・茂内礼子。事務局長=佐藤吉彦。碑文は「ぼくは一九○三年秋田の田舎に生れた。母は旧暦八月二十三日だと云っているが、村役場の帳面には十二月一日となっている。ゴーゴリーの主人公になりそうな、この上もなくのんびりした村長さんでもいたらしい。父は自作兼小作農で、母は日雇の娘だった。農閑期には二人で近所に建っている土工トロッコ押しに出掛けたりしたそうだ。切り立った崖鼻の鋭いカーヴを、ブレーキを締めながら疾走したときの事を、母は時々ぼくに話す。ぼくが四歳の頃、食えなくなったぼく達の一家は北海道小樽に移住した。場末の町で駄菓子屋を始めた。爾来ぼくは其処に二十何年住んだわけである。だが、生活は依然として食うや食わずだった。ぼくは学校へ通う長い道を、鉱山を発見して、母を人力車へ乗せてやることばかりを考えていた。(以下略)」(小林多喜二の自譜年譜より)。

1994年

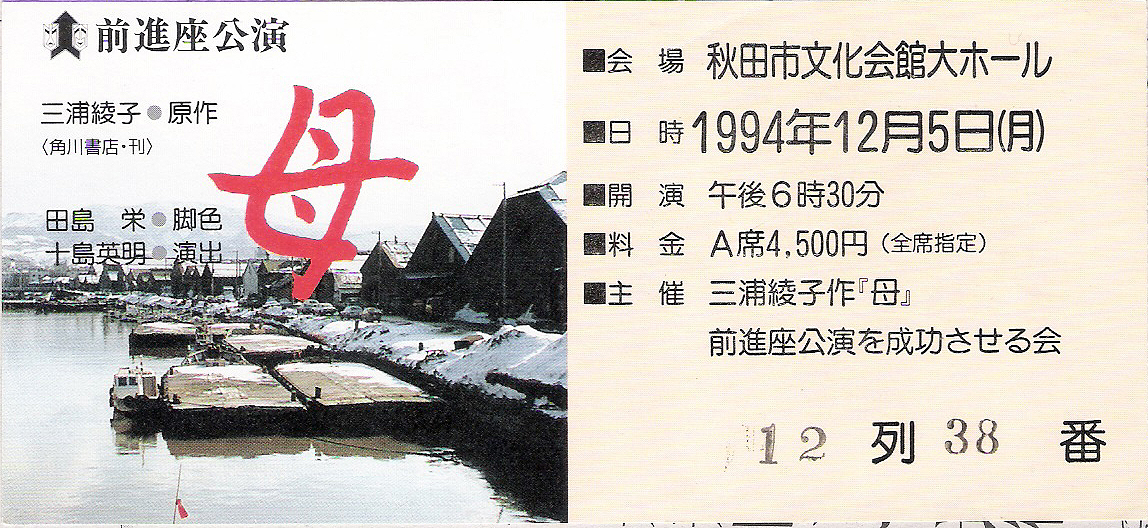

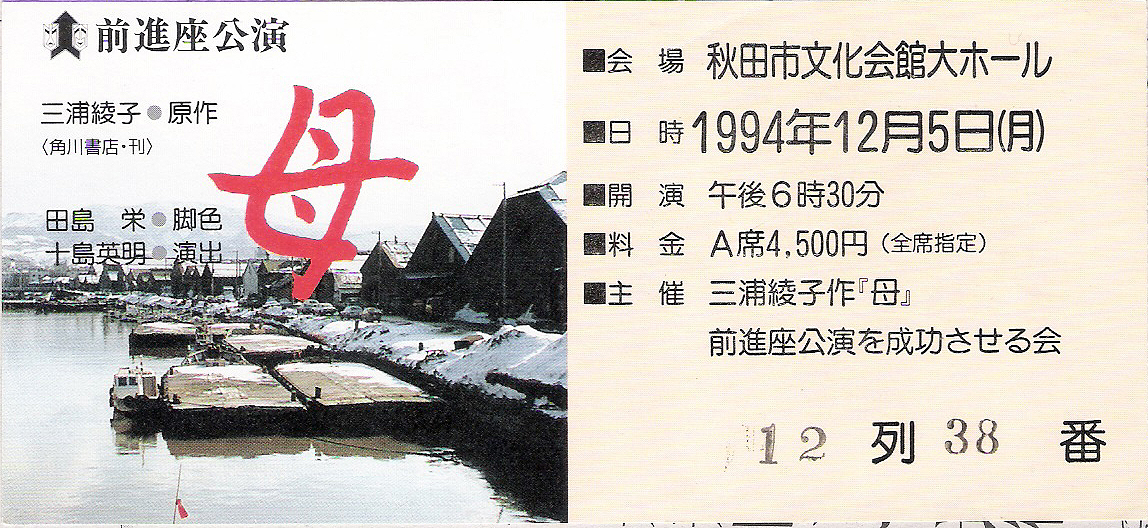

●1994.12.5・前進座公演「母」上演。田島栄脚色・十島英明演出。秋田市文化会館大ホール、午後6時30分開演、料金4500円・全席指定。主催:三浦綾子作『母』前進座公演を成功させる会。

1988年

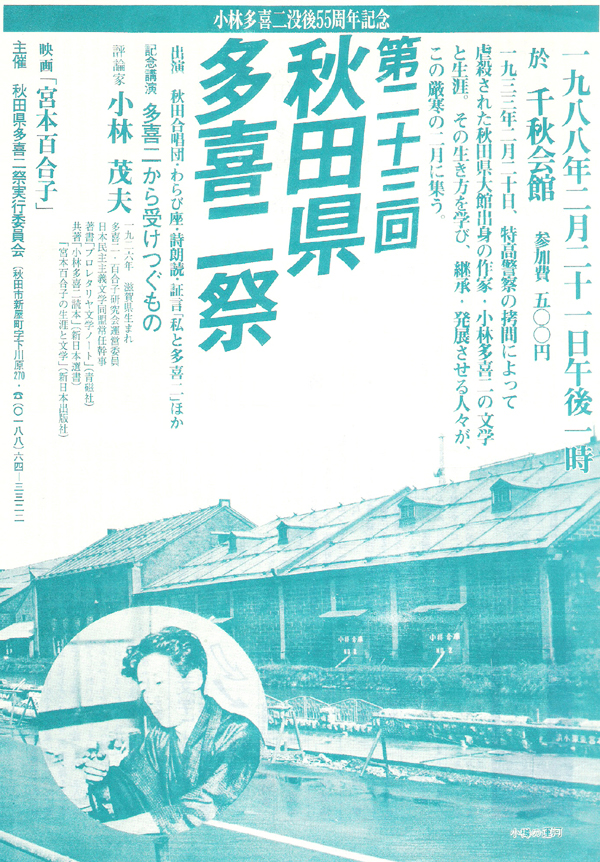

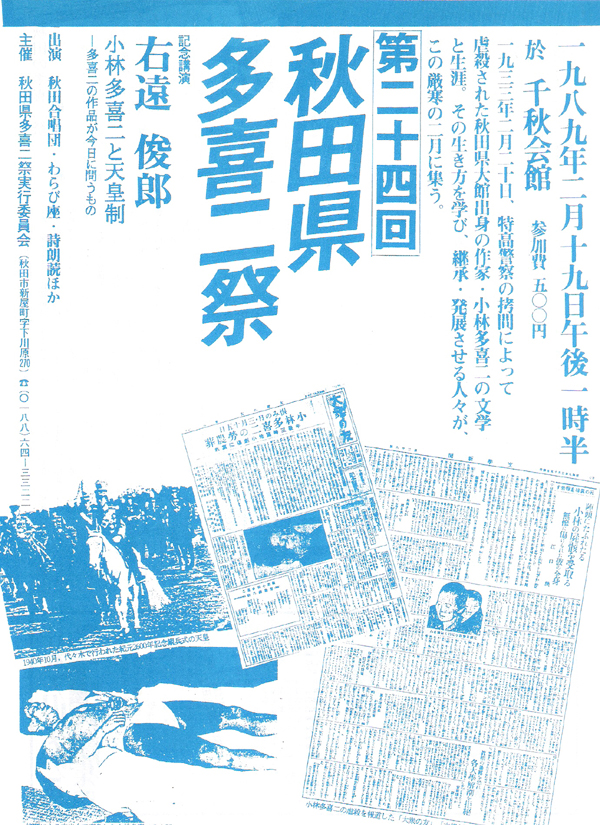

●1988.2.21・きょう多喜二祭、秋田市千秋会館で

第23回秋田県多喜二祭が、21日午後1時から秋田市の千秋会館で開かれる。

大館市出身のプロレタリア作家・小林多喜二をしのび、その文学と生涯、生き方を学び、継承していこうというもので、当日は評論家・小林茂夫氏の記念講演「多喜二から受けつぐもの」などが行われる。同祭実行委主催。参加料は500円。(「秋田魁新報」より)

●1988.2.21・「多喜二文庫」を開設、蟹工船」初版本など収める。大館市下川沿

プロレタリア作家・小林多喜二の命日である20日、生誕地の大館市川口(旧北秋田郡下川沿村)の下川沿公民館に「多喜二文庫」が開設された。蔵書は多喜二全集など38冊だが、地元では「これを機に、本格的な多喜二文学館の建設実現に取り組んでいきたい」と意欲をみせている。

多喜二文庫を開設したのは、地区住民ら25人で組織する「小林多喜二生誕地の碑保存会」(小林正雄会長)。同会は「郷土が生んだ作家を後世に伝え残そう」と61年12月に発足。これまで、JR奥羽本線下川沿駅から役100m離れた線路沿いにあった生誕の碑を多くの人の目に触れる同駅前に移転、管理しているほか、供養祭や記念誌発行などの顕彰活動を続けている。

文庫開設も「人間多喜二を広く知ってもらおう」と生誕の碑移転を手掛けた昨年2月から準備を進めてきたもので、会員らが手分けして収拾に当たった。全国的にも貴重な多喜二の代表作「蟹工船」の初版本(昭和4年9月25碑、戦旗社発刊)をはじめ、多喜二全集全7巻、初版本からの復刻全集全20巻、多喜二研究文献10冊から成り、内容的に充実している。

この日は、会員ら9人が生誕の碑の前に集まり、日本酒と花束を添えて多喜二の霊を供養。その後、下川沿公民館図書室の一角に設けられた専用の書棚に集めた本を丁寧に並べ、全国でも初めてという「多喜二文庫」の誕生を祝った。

また、この日は大館市中央公民館で「第9回小林多喜二記念のつどい」も開かれ、約150人の市民が映画「蟹工船」を観賞した。(「秋田魁新報」より)

1983年

.

●1983.2.16・「小林多喜二記念碑建立始末記・下-多喜二没後50年にあたって」<除幕-その後>除幕式が終わると、近くの川口小学校の教室を1室借りて、母セキさんをはじめ遺族や関係者を中心に祝賀会が開かれた。

その一方、別の教室では、式に参列した地元高校の文芸部員や青年たちが、江口渙氏を囲んで、「多喜二座談会」も開かれた。そして、同年9月には地元同人誌「奥羽文学」が、多喜二碑建立を中心に特別号を発刊し、鳳明高校文芸部は9月29日の鳳明文化祭に「小林多喜二・太宰治資料写真展」の特設コーナーを設けて、郷土作家の偉業をしのんだ。翌33年4月には母セキんと姉の佐藤チマさんが所用をたした東京から小樽への帰途、大館に立ち寄り、記念碑にお参りしていただいた。

そのときも、碑の建立当時から話のあった川口に「多喜二文庫」を、という佐藤栄治氏の企画にお二人のご賛同をいただき、その後佐藤チマさんに何かと相談にのってもらっていてのだったが、母セキさんの死亡(昭和36年5月10日、89歳)、佐藤栄治氏の急逝(昭和38年11月11日、44歳)と続き、断念せざるを得なくなったのはかえすがえすも残念だった。また、姉の佐藤チマさんももうこの世にいない(昭和50年9月20日死亡、76歳)。

多喜二の記念碑は、奥羽本線の下川沿駅(現在無人駅)の西側ホームの端っこ、ちょっとしたガケの上に建っている。

「思想的な問題を超越して、おのれの信じたことに生命をかけた郷土の

多喜二を永遠に誇りたい」「多喜二が、大館市川口出身であることはあまり知られていないので、旅する人たちのためにも下川沿駅の見易い所を選んだ」と語った碑建立者の佐藤栄治氏の意図とともに、「映画小林多喜二を観る会」がその記念に建立した「小林多喜二碑入口」等の案内標識をたよりに、記念碑を訪ねる文学愛好者が多くなってきたことはよろこばしいことである。

先年、この地を訪れた山本侘介という千葉県下の高校の先生が「文学碑のある風景」という自著の中で、この多喜二碑について、「説明とか、作品の一部とかがついていない簡潔さがかえってここではよかった。観光めあてなどまったくない碑である。生誕を示す碑はそのまま黙って権力の走狗たちによって行われた虐殺を語っていた」と述べ、さらに脚注で「小樽にも昭和40年10月9日に多喜二碑が建った。この記念碑はあまりにもりっぱすぎて、かえって悲劇的な死を遂げたプロレタリア作家にはふさわしくないように思う」とも述べている。

ともあれ、革命作家として数々の不滅の業績を残した小林多喜二が権力の手に倒れてから今年はちょうど50周年にあたる。今年も東京、小樽、そして秋田と、各地で「多喜二祭」が盛大に催されることだろう。

生誕地大館では命日の20日午後2時から、記念碑前で「多喜二をしのぶ集い」を開くとともに、翌21日には市民文化会館で映画「小林多喜二」の上映や西沢舜一氏の記念講演会が開かれると聞いている。

多喜二没後50年にあたり、記念碑建立・除幕にお手伝いしたもののひとりとしてりとしてこのレポートを持ってささやかな記念とし、多喜二の冥福を祈るものである。

下川沿駅構内から碑を見る。写真は「小林多喜二記念碑建立始末記・下」(絵井次郎・出典新聞名不詳1983.2.16)より。

この「始末記」の「上」篇の新聞記事を探しています。

.

1959年

●1959.7・「小林多喜二の碑」手塚英孝

つよい雨がふったりやんだりする。8月2日の午後、私たちが除幕式を待ちあわせている下川沿村農協の畳をしいた2階の部屋から、グランドをへだてて松林のなかに中学校の校舎と講堂らし建物がななめ向うにみえる。小林のお母さんや江口渙さんの話をききたいという大館の高校生たちが、2、3人ずつかたまって講堂の入口で雨やどりをしている。

ときどき、200mばかり向うの校舎が白くかすんでしまうほどつよい驟雨になる。

小林のお母さんは、かすかなため息をついて、あいにくの空模様が気がかりな様子である。私は、6年ぶりでお目にかかったわけだが、いぜんからみると、いくらか背がまるくなって、小柄な体がまたひとまわり小さくなったようだ。だけど、しんの丈夫なたちらしく、いまでも、小樽の郊外で一反歩の畑を耕してもらって、自身で種をまいたり、肥料をやったり、草とりをしたりするのが楽しみだといわれる、今年、85歳である。

小林のお母さんと並んでいると、古稀の祝いをしたばかりの江口さんが急にわかわかしくみえる。座は江口さんを中心にして、話がはずんゆく。NHKの秋田支局や東北放送局の人たちもくる。同行した芸術映画社のカメラマン大小島嘉一氏はひとり部屋の隅で16mm撮影機の準備に余念がない。

8月2日は、大正13年になくなった小林の父の命日である。お母さんたちの希望があって、この日を除幕式にきめたわけである。小樽から姉の佐藤ちまさん、トマコマイから妹の幸田つぎさん、札幌から同じく高木幸さん、東京から弟の三吾さんの一家があつまった。こんな工合に、母をかこんで、みんながよりあったのは15、6年ぶりだそうだ。小林の一家がこの土地をはなれて北海道へ移住してから、ちょうど50年目にあたり、小林の死後24年目である。

この席には、小林の小樽時代の親しい友人であった寺田行雄の姉、津軽節子さんも弘前からきていた。24年前にお母さんからわけてもらっ大事に保存していた小林の分骨をこの機会にお返しするためにもってきたという。

記念碑をほとんど独力で建設した大館市会副議長の佐藤栄治氏は、この下川沿村農協の組合長でもある。佐藤氏は小林と同じ川口の出身で、現住所も小林の生まれた家に近い。盛岡の高等農林を卒業し、戦後は農地改革に専心した38歳の革新的な人である。

佐藤氏ら地元のひとたちの発起で記念碑が立つ知らせをうけると、東京の多喜二・百合子研究会では、会員によびかけてカンパを募集しこれに協力した。短期間だったが、全国から9495円の基金があつまった。清瀬の療養所に入院中の、創立いらいの鹿島光代さんは、病院内でカンパをよびかけ、100人の人たちがこれに応じた。

除幕式は雨がこやみになるのを待って、予定より1時間おくれて午後3時からはじまった。

記念碑は、大館市の西方6キロばかりのところに改築中の奥羽本線下川沿駅のすぐ傍に建てられている。低地の線路から30mほどへだたった草木におおわれた広く平らな山裾の切目になったような丘の上に、あたかも風景となんとなくそぐわぬふうに、ぽつんと立っている。

どこからともなく、大勢の地元の人たちがあつまり、工事中の人たちも手をやすめる。真黒に日にやけたたくさんの子供たちもおとなしく静かである。式は神式で、佐藤栄治氏のあいさつではじまる。小林のお母さんが綱をひくと、碑面をおおった白布がとれて、1m半ほどの天然石に「小林多喜二生誕の地」とふかく彫りこんだ楷書の碑文があらわれる。江口さんが苦心した筆跡である。汽車の窓からはっきり読みとれるほど、大きく美事な文字である。碑は1m四方、三段に築かれた壇の上に建てられている。

新日本文学会のメッセージをよんだ江口さんについで、大館市長の佐藤敬治氏、市議会長の渡辺綱治氏が祝辞をのべる。弟の三吾さんが壷井繫治氏のメッセージをよむ。地元代表のあいさつがあって、最後に遺族を代表して佐藤藤吉氏がお礼のあいさつをのべ、約1時間の除幕式がおわった。

参列者は雨のふりやんだ木立のなかの道を中学校の祝賀会会場へゆっくり歩いてゆく。私は小林のお母さんと、カメラマンの大小島氏とつれだって、そこから羽州街道をさらに400mほど行ったところにある小林の生家あとを訪れた。

川口は、秋田から大館へ出て青森に通じる羽州街道という昔からの街道筋にある古い宿駅のあとである。道の両側はうっそうとした樹木におおわれ、古びた農家が街道沿いにひとかたまりになっている。小林の生家は明治20年代に没落したが、祖父の代にはこの宿駅で宿屋をひらいていた。明治40年に北海道へ移住した後も、広い敷地に宿場建の古い大きな家屋がのこっていたが、のちに家も土地もうりはらわれたそうである。

街道にそった生家には、小林の上の古材をつかったという風雨に朽ちかけた一軒の農家があって、軒先に、2、300年もたったかと思われる一本の赤松がのこっている。小林のお母さんには、この老樹が昔とかわらぬただ一つのものである。

佐藤氏は、この生家あとに、「多喜二記念文庫」を建てたいといっている。(「多喜二と百合子」31号より)。

1958年

●1958.4・小林多喜二の母・セキ、姉のチマ、東京から小樽への帰途、下川沿に立ち寄る。

「小林多喜二生誕の地碑」の前で記念撮影をする小林多喜二の母・セキ、姉のチマ、建立をした佐藤栄治氏(=大館市議会副議長)写真は「小林多喜二記念碑建立始末記・下」(絵井次郎・出典新聞名不詳1983.2.16)より。

最初の設置場所。碑の裏面に「佐藤栄治建立」とある

最初の設置場所。碑の裏面に「佐藤栄治建立」とある

1985年撮影●三島亮(第14回)=柳人。元秋田工業高校教諭。

1985年撮影●三島亮(第14回)=柳人。元秋田工業高校教諭。 ●中川利三郎(第25回)=1920.2.28~1997.4.22。1942立正大学卒、比島で終戦。高校教師、1951「秋田千秋時報」設立。1955~1962秋田市議、1963~1972秋田県議、1972~衆議院議員、日本共産党名誉県委員、秋田民主商工会顧問、中通病院友の会顧問。日本民主主義文学会会員。処女地帯同人。記録第1集『秋田県多喜二祭の記録1962-1983』に詩「そのとき私は」を執筆。講道館柔道7段。著書に、『風の肩車』(秋田文化出版社1982)のほか、『白はいまだ白からず』『わが愛しき子らは』『猫の反抗』『ソビエト紀行』『風の足音』『風の大将』『風の道草』『風鳴りやまず』

●中川利三郎(第25回)=1920.2.28~1997.4.22。1942立正大学卒、比島で終戦。高校教師、1951「秋田千秋時報」設立。1955~1962秋田市議、1963~1972秋田県議、1972~衆議院議員、日本共産党名誉県委員、秋田民主商工会顧問、中通病院友の会顧問。日本民主主義文学会会員。処女地帯同人。記録第1集『秋田県多喜二祭の記録1962-1983』に詩「そのとき私は」を執筆。講道館柔道7段。著書に、『風の肩車』(秋田文化出版社1982)のほか、『白はいまだ白からず』『わが愛しき子らは』『猫の反抗』『ソビエト紀行』『風の足音』『風の大将』『風の道草』『風鳴りやまず』 ●松本礼二(第27回)=1951年福岡県生まれ。金沢大学法文学部卒。秋田文化出版社-東北レジャー情報-日本観光情報-ほまれ。2016年九州、けいろう-とよ。記録第3集『小林多喜二・生地からの発信』に

●松本礼二(第27回)=1951年福岡県生まれ。金沢大学法文学部卒。秋田文化出版社-東北レジャー情報-日本観光情報-ほまれ。2016年九州、けいろう-とよ。記録第3集『小林多喜二・生地からの発信』に ●工藤一紘(第43回)=1944年中国山西省太原生まれ。記録第1集『秋田県多喜二祭の記録1962-1983』に「多喜二祭覚え書き」を執筆。記録第2集『読本・秋田と小林多喜二』に作品論「一九二八・三・一五論」を執筆。記録第3集『小林多喜二・生地からの発信』に「蟹工船と秋田の若者たち-その内面を教育現場から探る」「ノーマ・フィールドさんと秋田、そしてタキさんのこと」、「『蟹工船』と秋田の若者たち-その内面を教育現場から探る」を執筆。秋田商業高校・秋田大学教育学部卒業。秋田和洋女子高校定年退職。現在、秋田工業高等専門学校講師(非常勤)。(所属俳句結社)俳星、あかね、超雲吟社(所属団体)日本民主主義文学会、日本近代文学会、民俗芸能学会、石井露月研究会、秋田県多喜二祭実行委員会、秋田県歴史研究者・研究団体協議会・秋田姓氏家系研究会。著書は「秋田・反骨の肖像」(イズミヤ出版2007)内容は反骨の肖像(中川利三郎―戦争・貧乏・不条理の告発、鈴木清―評論『冬を越す蕾』と清宛百合子の手紙を軸に、和泉龍一―「慰安婦きくよ」と戦争責任、小林セキ―三浦綾子が『母』に託したもの)、秋田文学風土の点描(鳥潟ツヤ―限りある「生」への限りない「あこがれ」、柏谷正子―春の息吹と人間変革と、松田幸夫―『天才人』そして宮澤賢治、中谷敏太郎―医師からの転生、吉田朗―野の詩人の歩んだ道)、作品論・作家論(『監房細胞』論、『一九二八・三・十五』論、「松田解子は現代に何を語るか」

●工藤一紘(第43回)=1944年中国山西省太原生まれ。記録第1集『秋田県多喜二祭の記録1962-1983』に「多喜二祭覚え書き」を執筆。記録第2集『読本・秋田と小林多喜二』に作品論「一九二八・三・一五論」を執筆。記録第3集『小林多喜二・生地からの発信』に「蟹工船と秋田の若者たち-その内面を教育現場から探る」「ノーマ・フィールドさんと秋田、そしてタキさんのこと」、「『蟹工船』と秋田の若者たち-その内面を教育現場から探る」を執筆。秋田商業高校・秋田大学教育学部卒業。秋田和洋女子高校定年退職。現在、秋田工業高等専門学校講師(非常勤)。(所属俳句結社)俳星、あかね、超雲吟社(所属団体)日本民主主義文学会、日本近代文学会、民俗芸能学会、石井露月研究会、秋田県多喜二祭実行委員会、秋田県歴史研究者・研究団体協議会・秋田姓氏家系研究会。著書は「秋田・反骨の肖像」(イズミヤ出版2007)内容は反骨の肖像(中川利三郎―戦争・貧乏・不条理の告発、鈴木清―評論『冬を越す蕾』と清宛百合子の手紙を軸に、和泉龍一―「慰安婦きくよ」と戦争責任、小林セキ―三浦綾子が『母』に託したもの)、秋田文学風土の点描(鳥潟ツヤ―限りある「生」への限りない「あこがれ」、柏谷正子―春の息吹と人間変革と、松田幸夫―『天才人』そして宮澤賢治、中谷敏太郎―医師からの転生、吉田朗―野の詩人の歩んだ道)、作品論・作家論(『監房細胞』論、『一九二八・三・十五』論、「松田解子は現代に何を語るか」 ●村上耕三=日本民主主義文学会会員。記録第1集『秋田県多喜二祭の記録1962-1983』に「多喜二文学における「人を殺す犬」の評価について」を執筆。記録第2集『読本・秋田と小林多喜二』にエッセイ

●村上耕三=日本民主主義文学会会員。記録第1集『秋田県多喜二祭の記録1962-1983』に「多喜二文学における「人を殺す犬」の評価について」を執筆。記録第2集『読本・秋田と小林多喜二』にエッセイ ●児玉金友=1963.3.27民青時代に能代中央公民館で江口渙を迎えて多喜二祭開催。1983、1986、1989年参議院議員選挙候補者。秋田の多喜二祭記録第2集『読本・秋田と小林多喜二』に

●児玉金友=1963.3.27民青時代に能代中央公民館で江口渙を迎えて多喜二祭開催。1983、1986、1989年参議院議員選挙候補者。秋田の多喜二祭記録第2集『読本・秋田と小林多喜二』に 1979年1月・田沢湖高原にて撮影●柴田正夫=秋田市南亀の丁4-48。1980.2.10歿。1968年第6回多喜二祭に協賛してメッセージを寄せた「七人の会」の代表。第10回全線・日芸詩人賞.

著書に詩集『火の梯子』(その「序詩」には次のようにある。なつかしいもののひとつに/はしご/木であったりなわであったり/時には/くさりで結んでそこに誠実をはこぶ/典型的なのは竹の長ばしごか/空中に/それこそ青々とのび/その先一点では磁気を示す/紺に似た昆虫が位相を演ずる/はしごはいつも受け身で伸/びるだけのびる。火の畏怖がそこにあり/少年ははしごに静かに坐る。)、詩集『馬とうま』。1967年詩誌「七人」創刊。「七人の会」同人は柴田正夫、米屋猛、沢木隆子、柳原真砂夫、佐々木米三郎、畠山義郎の各氏。

1979年1月・田沢湖高原にて撮影●柴田正夫=秋田市南亀の丁4-48。1980.2.10歿。1968年第6回多喜二祭に協賛してメッセージを寄せた「七人の会」の代表。第10回全線・日芸詩人賞.

著書に詩集『火の梯子』(その「序詩」には次のようにある。なつかしいもののひとつに/はしご/木であったりなわであったり/時には/くさりで結んでそこに誠実をはこぶ/典型的なのは竹の長ばしごか/空中に/それこそ青々とのび/その先一点では磁気を示す/紺に似た昆虫が位相を演ずる/はしごはいつも受け身で伸/びるだけのびる。火の畏怖がそこにあり/少年ははしごに静かに坐る。)、詩集『馬とうま』。1967年詩誌「七人」創刊。「七人の会」同人は柴田正夫、米屋猛、沢木隆子、柳原真砂夫、佐々木米三郎、畠山義郎の各氏。

下川沿駅構内から碑を見る。写真は「小林多喜二記念碑建立始末記・下」(絵井次郎・出典新聞名不詳1983.2.16)より。

下川沿駅構内から碑を見る。写真は「小林多喜二記念碑建立始末記・下」(絵井次郎・出典新聞名不詳1983.2.16)より。 「小林多喜二生誕の地碑」の前で記念撮影をする小林多喜二の母・セキ、姉のチマ、建立をした佐藤栄治氏(=大館市議会副議長)写真は「小林多喜二記念碑建立始末記・下」(絵井次郎・出典新聞名不詳1983.2.16)より。

「小林多喜二生誕の地碑」の前で記念撮影をする小林多喜二の母・セキ、姉のチマ、建立をした佐藤栄治氏(=大館市議会副議長)写真は「小林多喜二記念碑建立始末記・下」(絵井次郎・出典新聞名不詳1983.2.16)より。