本サイトの総合トップへ

礼9624行動日誌その2

2010~2024年

福岡県行橋市の居宅より南大分中津市方面を望む。

1・東北地方

福岡県行橋市の居宅より南大分中津市方面を望む。

1・東北地方

宮城県白石城古城の葉桜の下主婦六人が酒の宴少し騒がしい

津波の痕の仙台沖野の田圃の畦道に咲いた一輪の蒲公英

木洩れ日の愛島実方中将の墓に供えられている一輪の紫花

名取川河口の貞山堀に一群浮いている枯草の塊

2・季節春

消えかかった踏み跡の森の小径笹竹を手折りながら歩く

森の小径に山吹の新芽が吹き出している

応募中につき一時不掲載花筏森のせせらぎ流れ来てこの上流に桜あるらし

拾い来し桜の枝から出てきた花の蕾

3・季節夏

猛暑なれば片肌脱ぎし幼女コンチワと言い階段を降りぬ

衣替えの朝おかっぱの少女二人笑い声が野辺に響く

応募中につき一時不掲載夏の朝今川右岸河川敷自転車十四女生徒の列

日曜日駅への坂道ペダル漕ぐ帽子押さえて女生徒の夏

4・季節秋

窓を開けると部屋の青い畳に差し込む白い月の光

曼珠沙華群れて咲くのが常なるを野に一輪が凛として秋

5・季節冬

雪が降って来たひとり囲炉裏に薪をくべる

厳寒に友逝きし朝東雲にひときわ朱く朝日が昇る

雪溶けのなか友の死を知る黙々と畑を耕しはるを待つ

6・旅

深夜着く鳥取砂丘針槐の花の下で眠る

城下町松江赤い車の窓から出ている一筋の髪

応募中につき一時不掲載貧なれば見舞いの花は蓮華草忘我の叔父を香春に訪ぬ

耶馬溪の紅葉前に主婦六人酒の宴張る少し騒がし

7・故郷

夏の雨上がりの道場寺側溝に雨の匂いが流れる

小森山夜半の風でトタン屋根にタンタンと音をたて椎の実が落ちる

蓑島にようやく着いたこの山陰を過ぎれば母の故里

龍宮浜を照らす月明かり父の形見の爪切りで足の爪切る

深夜の龍宮浜周防灘に赤い月が出ている

月下の龍宮浜を散歩する風が出てきた庵へ戻ろう

寝袋にくるまって夜明けの龍宮浜を見ている

周防灘打ち寄す波は違わねどふるさとの浜の波が好き

この舗道は老母が自転車で畑に通う道、朝日を浴びて小石を取り払う

新田原カトリック教会朝靄立ち込む果樹園に教会の鐘優しく響く

静寂破りて貨物列車が疾走す深夜の酪農踏切クワンクワンと鳴る

故郷の山にひたすら公孫樹植ゆいつの日か全山黄金に燃ゆべし

菜の花の咲く今川の土手河川敷に蝙蝠傘の二人連れ

犀川続命院の坂ペダル踏み君が通ったこの坂を半世紀して車で登る

形見なる叔父の作業着袖口に油シミあり在りし日を偲ぶ。追憶の日々

大正の生まれなれども叔母をキミと呼び続けた九十の叔父逝く

何かしら楽しきことのあるらしきスキップをするおさげの少女

犬連れし少年通りすがりの他家の庭金柑ちぎりて口に放りぬ

山裾に家々の居て田も緑ここぞ里山白川の村

こどもより登りし山を今聞けば卑弥呼の祈る神万歳山

8・畑作業

定年で始めた畑の春豌豆結ぶこの紐は亡き父の丹前の柄

先祖伝えし幾星霜の畑鍬に当たりし小石を吾も亦放る

9・文

皆の「どうでもいいこと」が、私には「重要なこと」である。「どうして?」という。悪いけどあなたにはとても理解できないだろう。

今更ながら、「行動する人間は失敗もする。失敗をしないのは何もやらない者だけだ」

君らには暇そうに見えるだろうが実は忙しいのだよ。君らにはぼんやりしているように見えるだろうが

実は考えているのだよ。そして、君らには老人に見えるだろうが実は私は少年なのだよ。

フランツ・グリルパルツァー言う「生きることがなんといっても人生の最大目標である」。また言う「子ども達に囲まれて人生の最期を迎える人を私は幸せだと思う」。ところでグリルパルツァーは生涯独身。

例えば、通路に落ちていて皆の邪魔になっている空き缶を、他人が見ていようといまいと、少しも躊躇せず通路の隅に移すような、例えば、店先に空のレジ袋が落ちていて、これから100人の人が「袋が落ちている」と思いながら通り過ぎるだろうなと思える時に、迷うことなく拾い上げて近くのゴミ箱に捨てるような「そんなことをして、あなたが何か得することがあるの?」というようなことを常にやりたい。それは私の「主義」である。

世の中の幸せを願わないで、どこにこの時代に自分が生きている価値があるのか?

「こうして生まれてきたのだから、今の自分のこのすべての状態も悪くない」

思い出というものはそんなにたくさんなくてもいいんじゃないか?

<そうか、こいつは俺とは関係のない存在であるな>

野菜作りをしていて、人にあげる気持ちがなくなる3つのケース。1、「野菜、何でもいいから頂戴」、<あげたい気持ちがなくなる、感謝の雰囲気が感じられない>。2、あげるたびに何でも「これ大好物」という。<大好物なら自分で買えよ、と思う>。3、「いらないなら貰ってあげようか」<あげるこちらがお礼を言わねばならないのか?>。

10・文2

悪いことをすると、その悪行にとどまらず、悪行をした瞬間、あるいは知らず知らずのうちにおのれの心が悪に染まって仕舞うのだ。

人生は長さではない。どう生きたか、である。

人間は苦難を分かち合うことを出来ても権力を分かち合うことは出来ない 。

杉良太郎氏が2024年1月の能登半島大地震でも被災者の支援をした。「売名行為だ」という奴もいたが、杉氏は「そうですが、あなたもおやりになるといい」と返した。東日本大震災の時も同じことを言われて「えぇ売名行為ですが、それがなにか?」と大人の対応をしていた。もっとも「売名行為だ」という非難は決して被災者の側からは出てこない。

無人販売所で万引きをするあなたへ。

なぜ人を殺したり、人のものを盗んではならないのでしょうか?己の欲せざることを人に施す勿れ。あなたも自分の白い乗用車を窃盗されることを望まないでしょう。竹林の切れ間から偶々作業の間に500円分の商品を手に入れて、5円玉のみを投じたあなたを見た。2023年もまた盗み続けるのですか?

©reiji-matsumoto

|

|

|

■2024年行動日誌

■2024.4行動日誌

●1日、母、救急車で新行橋病院に。肺炎で入院。発熱・脱水症状であった。

●14日、行橋市議会選挙の開票日。23時と23時30分に開票速報があって、最終翌日1時に判明。23人立候補・定員20名→徳永克子氏が5位で当選した。

●20日、京都郡みやこ町犀川の福田直夫妻の家を訪問。かき餅・霰の作り方を教えてもらう。犀川の情報もいろいろ聞く。

■2024.3行動日誌

|

●4日、叔父の石仏にある荒れ地・半竹林の土地250坪を7年かけて開拓してきたが、ようやく終了した。畑と小屋と無花果・葡萄植栽、ビニールハウス設置、不要部分のシート張り。一度小屋を火事で全焼させた。

●8日、忙しい日。先日スイッチをしばらくonにしていてバッテリーがあがってしまっていた原付を充電したまま、郵便局から税務署に確定申告。いつもの相談所には寄らず直接窓口へ。場所柄今川の土手を登って行って犀川の産直所・四季彩館へ。母の入所している保健施設アデリーヌの支払い。みやこ町図書館で廃棄図書を数冊入手。産直所国府の郷に寄り、のち古島で蜜柑入手。昼食は炊き込みご飯を掻き込み、午後、支部会議に。終了後手島で伊予柑入手、椎田ルミエール、というような感じ。

●17日、豊前市議会議員選挙告示日。4年前は応援で地域をいろいろ回った。今回は少し早めに行ってチラシ証紙貼りと、10時30分の出発式、午後1回だけのチラシ配布をしただけで帰宅。

●24日、豊前市議会議員選挙投開票日。当日夜のウエブニュースで村上勝二氏の当選当選を確認。13人定員で14人立候補。最下位だったがこれでもいい。これから4年間頑張れ。

topへ>>

■2024.2行動日誌

|

●15日、新田原カトリック教会へ行く。高台に1975年に完成した新聖堂と旧聖堂(現テレジア館・1933年に建設された)が並ぶ。隣接する墓地では信者の墓がたくさん立ち並んでいて、その朝は新しく墓碑設置工事していた。またここの庭にはルルド模写洞窟もある。

●17日、高塚地蔵尊に行く。小倉の婦人二人連れと少し話し。それからすぐ近くの綱敷天満宮に行く。ここは梅祭りの最中。境内には1000本の梅があるが規模が大きいといえるのか?参道には店が立ち並んでいた。長閑な

豊前海を眺めて帰宅。

●26日、築上町伝法寺にある正光寺に行く。毎年2月25・26日に智恵の文殊大祭が行われる。正光寺には宇都宮氏の守り本尊の文殊菩薩がありこの両日だけ開帳される。正光寺本堂は実に素朴な作りで、民家と見間違うよう。境内には智恵の水の水汲み場もある。前日25日には武者行列もあり賑わったようだ。

■2024.1行動日誌

|

●1日、能登半島大地震。杉良太郎氏が今回も能登半島大地震で被災者の支援をした。「売名行為だ」という奴もいたが、杉氏は「そうですが、あなたもおやりになるといい」と返した。東日本大震災の時も「売名行為ですが、それがなにか?」と大人の対応をしていた。もっとも「売名行為だ」という非難は決して被災者の側からは出てこない。

●29日、選挙につき市民アンケートを配布している最中、以前から気になっていた小中学校の同級生大石繁樹君の家を予告もなく訪問した。チャイムを押すとドアが開いた。すかさず顔を出したかと思うと「松本~」と言う。普通58年ぶりに会ってすぐに顔を見ただけで一瞬に誰だかわかり、名前も出てくるか?こちらが驚いた。本人がどうしていたかとか、近所にたくさんいた同級生の動向などを聞く。すでに鬼籍に入った人も多かった。2002年1月2日に50歳月の時に開催された同窓会(57人が出席・教師も3人)の集合写真をもっていないというので翌日届けた。

●30日、大石君に写真を届けたあと東徳永チラシ配布。途中、道場寺東部にある新田原御太師堂を見る。

■2023年行動日誌

topへ>>

■2023.12行動日誌

|

●4日、選挙支持者台帳整理のための打ち合わせ。

●6日、この間の体重の変化。9/30=70.9kg、10/31=68.8kg、11/30=67.9kg、12/6=68.0kg。

●15日、稲童浜の石並にある稲童古墳20号墳に行く。帆立貝形の古墳の由来が興味を引く。25基ある古墳中最大規模のもの。この石並古墳から出土した「金銅立飾付庇付甲」はもっと注目されていい出土品だと思われるが。

■2023.11行動日誌

|

●10日、日産モコとホンダライフをトライアルカーズで処分した。無条件に1台2万円。数年乗った車たちに雨の中別れを告げた。

●22日、2024年春の選挙のための台帳整理の会議。

●23日、事務所前の躑躅の選定作業。

■2023.10行動日誌

|

●8日、党中央委員会発の2023.7.15付の「五十年党員証」を受ける。地区委員会で他2名と共に伝達式。

●26日、数ヶ月前か予約していた胃カメラ検査、腹部エコー検査をする。結果は良好。同時に前日蜂に刺された治療も受ける。定期検診の結果から血液検査も受ける。11/9に診断結果受診。

■2023.9行動日誌

|

●3日、苅田町選挙まもなく。第2回選対会議。

●11日、苅田町第3回選対会議。

●14日、定期検診の結果が出て、ウィズゆくはしでその説明会。GFRが37.9→42.5→36.5→34.5から43.8mL/min/1.73㎡に回復した。60.0mL/min/1.73㎡以上の正常状態に向かう当面の数値目標は50.0である。それで全体的に前年まで2回続いた動機付け支援が本年は情報提供のみになった。

●17日、この間苅田町チラシ配布。この日も選挙事務所看板設置後、神田3丁目チラシ配布。石仏小屋に箪笥設置。22日には街頭演説に行く。

●21日、蓑島の法泉寺で宮定家の墓参り、のち望海荘で会食。

●24日、苅田町議選投票日。木原洋征候補は22票差、519票で次点。

■2023.8行動日誌

|

●1日、ダイハツ軽自動車タントカスタム15万0500km走行車に乗り換える。7月25日、友人現王園政人氏長男から7万円で購入・所有者変更作業。次回車検は2024年8月末。その後28日、マフラー破損確認、30日溶接修理完了。31日、任意保険移行。

●9日、タントにパイロットランプ・スモールランプが切れているのを発見。パイロットランプ250円は即交換。エアコンベルトに異音発生。ウィンドウウォッシャー完切れ→補充。エンジンオイル駄々洩れ。

●10日、タントのエアコンベルトに鳴き止めスプレー2本噴射、1本799円。エンジン下にベニヤ板敷いてエンジンオイル漏れ確認作業。

●23日、タント、エアコンベルト交換(ファン&オルタネータVベルト1970円+クーラVベルト(コンプレッサツウクランクプーリ)№1=750円、技術料5850円)、フロントデスクパッド取替(パッドキット持込=価格7700円)技術料5850円、エアコン添加剤充填(コンプレッサーオイル添加剤蛍光剤入り1880円)技術料4550円。計30600円。代車で苅田町選対。

●29日、タント、シリンダーヘッドカバーガスケット取替(部品2800円、技術料7150円)、オイル滲み清掃(クリーナー550円、作業料はガスケット交換に含み)。全体的に7万円に追加で4万円くらいかかった。

■2023.7行動日誌

|

●16日、周防灘蓑島龍宮浜に海を見に行く。

●18日、築上町選挙告示日。出発式で田村貴昭衆議院議員が来る。その後八田地区でチラシ配布。

●23日、築上町選挙投票。15人立候補、14人定員、13位396票当選。14位280票、次点つまり最下位110票。

■2023.6行動日誌

|

●18日、原野畑の草刈り中、左手人差し指を切る。翌日井手口医院にて処置。

■2023.5行動日誌

|

●14日、7月に行われる築上町選挙のアンケート西八田地区100枚配布。

●22日、築上町選挙選対会議。

●29日、勝山ふれあい市場、道の駅香春、直方イオン経由で福間の美恵子叔母宅訪問。

■2023.4行動日誌

|

●22日、先日のピロリ菌Uビット検査結果を早く出してもらえたので聞きに行く。2018.12=3.1‰、2019.5=8.7‰、3回目から自費に移行して2021.9=16.9‰、2021.12=5.7‰、2022.9=11.6‰、それで今回は規定値の2.4‰に下がった。この数値を信用していいかどうかは疑問だが、一応治療は終了することにした。あとは、毎年秋に胃カメラを飲むことにする。

●23日、数回応援に行っていたみやこ町選挙投票日。当選する。

●28日、月初めからやっていた原野田の防草シート張りを終わる。。

■2023.3行動日誌

|

●6日、確定申告。

●12日、左足向う脛を熱湯茶の葉の塊で火傷。自分で手当てしたか、水膨れがひどくて18日に聖母病院皮膚科を受診、治療。23日に再受診して確認・無事に完治終了。

●31日、1年間務めた町内会組長を終了。

■2023.2行動日誌

|

●5日、上毛町町議選投票日、13人立候補定員12人、応援していた茂呂孝志氏は336票で5位当選。12位と13位次点は243と242で1票差。上毛町は地域活動をするのに理想的な町のいうな気がする。

●15日、楽天ショップで栗本薬品工業に注文していた化学用塊状硫黄が来た。販売はカナダ薬品工業。自然にあるのと比べて美しすぎる。500gで700円。硫黄含有量99.9%以上。早速秋口に蛇の潜んでいた畑の小屋に散布した。これは秋田県立大曲農業高等学校果樹部が「硫黄由来資源を活用した鳥除けプロジェクト」というのを見たためだ。鴉から林檎を守るため玉川温泉の硫黄を利用して撃退に成功したというニュースを見た。それで硫黄が欲しくなって別府温泉に問い合わせたが明礬温泉は既に硫黄を販売してないという。妻の記憶では阿蘇山で販売していたというがここからは遠すぎる。それで通信販売を利用したというわけだ。22日に追加した硫黄10パックが届いたので500gを更に撒いた。今後も定期的に撒き続けるつもりである。

■2023.1行動日誌

|

●1日、元日ながら恒例の畑仕事をする。石仏に造っていたビニールハウスがほぼ完成。

●7日、午後から上毛町の町議選応援。唐原・土佐井・友枝などの懐かしい地名がある。。尻高地区に選挙のチラシ配布に行く。81軒ながら田舎は家が離れていて2時間30分かかる。ここの西友枝にある松尾山は「まつのおさん」と地元では呼ばれる471mの旧修験道の山。尻高には有名な覚圓寺がある。ほかに祐徳民彦の胸像がある。途中で村人6人ほどと話す。配布していて思ったのは、地域には住人を助けるお人好しの無償お助けマンが必要だということだ。草刈り・片付け・買い物・通院・剪定など仕事はたくさんある。

●16日、午前中小倉南区朽網に福岡県議選のビラ配布の応援。団地は時々行くハンズマンくさみ店の隣。帰りに寄ってトリコロールを購入。

●22日、上毛町貴船神社前の多目的広場で開催された町会議員選挙「もろ孝志を励ます会・選挙事務所びらき」に参加。その後、再び尻高地区にビラ配布に行く。途中雨が降り始め合羽を着た。2時間30分かかったが寒くはなかった。

■2022年行動日誌

topへ>>

■2022.12行動日誌

|

●3日、石仏小屋に赤旗掲示。4日には浄念松小屋にも掲示。

●8日、新田原聖母病院整形外科を受診。先日高橋宅で小枝を収穫中に石に躓いて胸を強打打撲したのを胸の骨が折れているか罅が入っていないかの確認に行った。打撲だけで良かった。

■2022.11行動日誌

|

●5日、稲童浜で柿の渋抜き用の塩水汲み。

●23日、石仏村土地の栴檀枝・幹切。

●26日、原野畑の榎枝伐採。

●30日、浄念松小屋内で蛇。

■2022.10行動日誌

|

●24日、ハイツ駐車場で交通事故。

●27日、聖母病院で胃カメラ検査。

■2022.9行動日誌

|

●4日、無人直売所屋根補修。

●10日、石仏、栴檀枝切り。

●29日、聖母病院でピロリ菌検査。

■2022.8行動日誌

|

●2日、みやこ町豊津のアデリーヌ。

●12日、定期検診。その後、発熱・咳。16日、聖母病院検査。17日、新型コロナウィルス陽性判定。保健所から連絡来る。17日から26日まで自宅療養。

■2022.7行動日誌

|

●10日、第26回参議院選挙投開票日。

●26日、BSで「世界の中心で愛を叫ぶ」を再放送していて、先日7月24日には松崎港の風景を映していた。そこの遠景に旅館「梶寅」が見えていた。そこで「つぐみ」を思い出して、その映画の荒筋を引用してみよう。詳しくはこちらのサイト。

■大学生の白河まりあ(中嶋朋子)は、再婚した母親(高橋節子)、出版社勤務の父親(あがた森魚)といまは親子3人で東京で暮している。この春までは高校生で、母親は姉の嫁した伊豆西海岸松崎の旅館に住み込みで働いていた。

夏休みになって、まりあは沼津からの船で松崎に帰郷する。松崎の港に迎えに出ていたのは従姉妹の山本つぐみ(牧瀬里穂)と姉の陽子(白島靖代)だった。つぐみは短命宣言をされていたほど生まれつき体が弱く、そのことで、両親の正・政子(安田伸・渡辺美佐子)を恨みに思いながら、わがままいっぱいに育った18歳。しかし、つぐみはいつも死を意識している多感な少女でもあった。次々に男と付き合ったりして家人を困らせていた。実家は松崎の海岸で梶寅という旅館を営んでいた。

次々に何人もの男とつきあったりする自由奔放なつぐみは、それでも周囲から悪評の立つこともない愛すべき少女だった。地元の子どもたちにも人気があった。

高校を卒業したつぐみは、時間を持て余しながら、週2回地元の病院(医者は下條正巳)に通う日々を送っている。

まりあの帰郷したある夕方、つぐみとまりあは海辺で、ついこの間までつぐみがつきあっていた、藤内(吹越満)をリーダーとする不良グループに絡まれているところを見知らぬ青年に救われる。

夏祭りの夜、つぐみはその青年を見かける。ある日、青年は兄(財津和夫)が宿泊している梶寅旅館を訪ねてくる。そこでつぐみは彼が高橋恭一(真田広之)という名前で、町の長八美術館に勤め始めたことを知る。彼に助けられたこともあり、つぐみは恭一にだんだん思いを募らせて、惹かれて行く。

ある日、熱を出したつぐみの見舞いに梶寅旅館にまりあの誘いで恭一がやって来るが、つぐみは恥ずかしさで、姿を隠す。そんなつぐみと恭一のつきあいが始まる。

恋仲になったつぐみと恭一が防波堤で会っている時、不良グループがやって来て、恭一に仕返しをする。翌日には恭一のバイクが細工をされて、大怪我をする。つぐみの愛犬ピンチも殺されてしまう。それを知ったつぐみは不良達への復讐のため、誰にも喋らずにディーゼル工場跡に巨大な落とし穴を掘り続け、無理がたたり倒れてしまう。つぐみは危篤状態に陥る。

夏も終わり、つぐみの事を心配しながらも東京に戻ったまりあは、回復したつぐみからの電話で無事を知る、というひと夏の物語。

●27日、豊前自動車学校で高齢者講習。時間があったのですぐ近くの道の駅おこしかけに行く。この日から5日間、どうも尿管結石らしく尿が茶褐色になった。

●28日、行橋警察署で免許更新。

■2022.6行動日誌

|

●2日、行橋市委員会。

■2022.5行動日誌

|

●1日、固定電話を取り外し、スマートフォンにした。インターネットは既にアパートWi-Fiが繋がっているが、ホームページはどうなるか?

●29日、コスメイト行橋に映画「わが青春つきるとも-伊藤千代子の生涯」を見に行く。

■2022.4行動日誌

|

●2日、夜桜があるというので、撮影に行くべく豊前方面に向かう。枝垂桜の行き場所の「本庄」が豊前なのか築城なのかわからず、散々迷って戻る。翌日聞いたらライトアップは3月31日に終了していたらしい、しかも桜も散り始めたとのこと。

●11日、simカードが度々外れることが生じて携帯電話の調子が悪かったのだが、どうしようもなくなって夕方急遽ソフトバンクに行ってスマートフォンに変えた。

■2022.3行動日誌

|

●9日、フランス国旗掲出。

■2022.2行動日誌

|

●2日、寒い朝、早朝新聞配達中、左手中指梗塞。1時間ほどで自然治癒。血液の塊が溶ければいいのだけれど。

●5日、遅く起床してすぐに左手中指に再び軽い痺れ。ほどなく治癒したが、念のため自宅のすぐ前にある新行橋病院整形外科を受診した。リマプロストアルファデクス錠を服用して、経過観察をすることになった。

●28日、近所の人から情報を得て、午後から豊前松江の山の手にある蜜柑果樹園内の河津桜を見に行った。見学者数人に話を聞く。山全域に桜が植えられていた。まだ蕾の枝もあり、一週間くらい早かった。ただ桜色の花弁が美しく、青空に映えていた。遠くの豊前海も美しかった。

■2022.1行動日誌

|

●15日、恵の郷で渋柿700円で53個を見つけて購入。翌日干し柿にする。月末には甘くなって近所に配る。

●19日、みやこ町豊津の国分寺に行く。三重塔を撮影。

■2021年行動日誌

topへ>>

■2021.12行動日誌

|

●4日、福津市福間の叔母の家に母と行く。手土産は、薩摩芋・銀杏・カボ酢・梅酒の梅・大根・ブロッコリー・ピーマン・豌豆・干柿・春菊、それに豌豆の苗。10時ちょうどに出発、行きは香春、福地、直方経由で3号線に出てから東郷で旧3号線に入ってしまったので10分ほど到着が11:50と遅れた。叔父の服を2着貰う。帰りも香春で近道に入れずに近道ができなかった。行慣れていないとうまくいかないものなのだな。15:40に出て17:20に帰宅。

■2021.11行動日誌

|

●2日、社林・富安宅の立ち木伐採を開始する。

●6日、香春町町民センターで開講された「第21回古代史講座・古代田川を解き明かす」に行く。プログラムは「香春の銅、和同開珎の謎」。講師は第一部が詩人・批評家の添田馨氏(1955生、詩集「語族」、評論集「クリティカル=ライン」などがある。演題は「総合知で読み解く「和同開珎」の真実。第二部がお馴染みの福永晋三氏。演題は香春岳の銅と皇朝十二銭。福永氏は1952年福岡県生、神功皇后紀を読む会主宰者。13:30~17:00。終了後、会場で購入した「魏志倭人伝を解く」序章-邪馬台国田川説の濫觴、に著者サインを戴く。生き帰りに道の駅香春に立ち寄り、野菜を購入。

●9日、自費でピロリ菌第三次除菌に入る。病院で2110円、薬局では薬剤は7140円、その他が1930円で、計9070円、9/30のUBIT-IR検査4920円、合計16180円かかった。

●13日、誰かの通報によって、消防車来る。

■2021.10行動日誌

|

●14日、新田原聖母病院にてUBIT-IRの10/30の結果が出る。これまで2018.12.28=3.1、2019.2.21=8.7、2019.5.31=3.4、2020.2.28=4.3、2021.9.30=16.9(いずれも単位はパーミル)。インフルエンザ予防接種1200円。

●31日、衆議院議員選挙投票日。

■2021.9行動日誌

|

●8日、畑のデラウェアでワイン作り。

●23日、原野畑の公孫樹の木に網を張る。

●25日、祓川で銀杏洗い開始。

●30日、胃カメラ呑み、エコー検査。UBIT-IR検査(これは自費で4920円)。

■2021.8行動日誌

|

●10日、ウィズ行橋で特定健康診査受診。

●11日、無花果収穫中、そうなると思った脚立が外れて、中段まで落下。

●30日、行橋市選挙管理委員会に行って有権者台帳の閲覧リストを提出した。これは7月に1日、8月下旬に3日、計4日間有権者台帳を閲覧したからである。今は有権者台帳というものは誰でも自由に見ることができないことになっている。ちなみに、閲覧は請求した上で開示したものを見ることであり、一方縦覧は、制度的にあらかじめ開示しているものを請求しないで見ることをいう。

■2021.7行動日誌

|

●9日、新型コロナウィルスのワクチン第1回目接種。

●26日、ベランダ軒先に主に3羽の常連のハトが来ていて、糞をしたり、夜の塒にもしていた。飛来を防ぐ方法をネットで調べて対策を立てた。剣山はミニがダイソーで110円のがあるが使えそうにない。別のスーパーには剣山そのものをおいてない。近くの友人の奥さんが生け花を教えているので余ったのを貰おうと立ち寄ったが不在だった。癪だったので畑のオクラと玉蜀黍を失敬した。ナフコで訊くと、あったが小さいので800円、大きいのだと1900円もする。従業員に訊くと猫除けの硬質プラスチック製のがあるという。105円、検討して3つ購入。帰宅して3つを繋げてパイプに巻いた。テグスも張った。床の糞を洗い流した。30分ほどして1羽のハトが飛んできたが、テグスを見てどこかに飛んで行った。妻が喜んでいた。ちなみに友人の奥さんが教えているのはお茶だった。まぁ、剣山くらいはあったろうが。

●30日、新型コロナウィルスのワクチン第2回目接種。

■2021.6行動日誌

|

●9日、石仏の小屋の中に蝮。棒で頭を一撃。気味が悪いのでそのままにしておく。石仏で蝮と遭遇にしたのはこれで3度目。1度目は杭で潰して穴に埋めた。2度目は2020年逃げていくのを追いかけたが見逃した。この日の午後、豊津に行く。

●14日、法務局へ。2021年4月法改正されて、2024年を目途に相続認知後の3年以内の登記が義務付けられる。過料は10万円以下。これは遺族が登記手続きせず土地所有者が不明になる事態が増えているため。この法律はまだ詳細が決められていず施行ももうしばらく後。「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」は2021年4月28日に公布されている。施行は、公布後2年以内の政令で定める日とされている。

■2021.5行動日誌

|

●8日、石仏の旧竹林に生えてきた若竹を伐採。根掘りながらと計画していたが、本年は一部のみにしてやり過ごすことにした。

●25日、みやこ町豊津の国分寺三重塔に行く。境内には躑躅が咲いていた。

■2021.4行動日誌

|

●11日、福岡県知事選挙投票日。

●13日、確定申告終了。

●18日、蓑島龍宮浜へ行く。浜は大潮で潮干狩りの人で溢れていた。

■2021.3行動日誌

|

●4日、新田原駅構内酪農踏切で一時不停止で不当に捕捉される。

●9日、行橋市中川にある竹下しづの女の句碑を見に行く。句文は「緑蔭や矢を獲ては鳴る白き的」。竹下しづの女は

明治20年(1887) 3月19日、福岡県京都郡稗田村大字中川171の長女として誕生した歌人。代表句は「短夜や乳ぜり泣く児を須可捨焉乎」。

●31日、快晴。みやこ町豊津の育徳館高校の旧講堂思永館と、小笠原神社、みやこ町歴史民俗博物館、とよつ図書館に行く。これらの施設周辺の桜は満開か少し散り始めの様相であった。みやこ町歴史民俗博物館は収蔵庫が広いためか展示スペースはそれほどの大きさではなかった。夏目漱石・寺田寅彦らとの交流があった犀川出身の小宮豊隆記念展示室の資料が豊富であった。

■2021.2行動日誌

|

●1~16日、胸膜炎で入院。1~2日左胸下部に違和感。3日夕方、呼吸困難・激痛で救急へ。その日は酸素吸入と鎮静剤で帰宅。翌4日、聖母病院を受診。入院を勧められるが通院で済ますことに。翌5日、CRPが16.2で急遽新行橋病院救急へ。胸水の存在、ドレン挿入措置後入院。15日ドレン抜管、16日退院。

●21日、元松均氏別荘で、行橋市文化協会理事・葉月俳句会代表でもある竹下しづの女俳句顕彰会の吉村良男氏と会う。

●25日、抜糸。その後の通院無し。

■2021.1行動日誌

|

●3日、例年より1ヶ月も早く餅搗きを開始した。2020年12月19日から毎日1升の掻き餅・あられを搗いている。とりあえず1月3日までの記録。19日、白・胡麻=半蒸し、20日、赤・胡麻、21日、緑・青さ海苔、22日、黄・胡麻、23日、白・昆布-米不足、24日、薄緑・黒大豆(大豆は米を蒸す時に入れる・豆の分米の量を減らす)、25日、ビーツと赤色粉でサーモン色(FA 80 72)・海老、26日、緑・昆布-搗き後なぜか米粒残、27日、明るい黄・柚子皮と汁、28日、白・蓬+昆布、29日、黒砂糖で茶+昆布、30日、灰・黒大豆、この他に30日は正月用の丸餅を5升搗いた。31日、赤・胡麻+昆布、1月1日、薄緑・抹茶+緑色粉、2日、白・青さ海苔、掻き餅薄切り開始(薄切りは切った後、3日間そのままの型で養生)、3日、薄紫・紫芋-米8合。もちろんこれらは道場寺半産直所に100円で出荷している。

●5日、正月最中の3日の朝、エンジンの勢いが落ちた。どうも点火プラグの1本が発火していない雰囲気である。赤信号停車時にはノッキングもする。それで2日ほど騙し騙し乗って、この日掛かり付けの新田原駅前の松浦モーターに車を持ち込んだ。結果=普通自動車は通常4気筒4点火プラグだが、軽自動車は3気筒3プラグ。ところがどういう理由からかホンダライフは3気筒6プラグらしい。それで今回筒の内の1本にあるイグニッションコイルの2個目も不備になった。そのためこの筒のプラグが発火しなくなった、というのだ。それでイグニッションコイルの2つを中古部品で交換した。新品は高価だからである。ついでに劣化していたプラグを6本とも交換した。これが620円×6=3720円、イグニッションコイル3000円×2=6000円、加えて工賃4000円、値引き1092円で計14000円掛かった。走りはよくなった。ホンダライフ走行距離は152400km。

●20日、アデリーヌへ母の面会に行った帰途、いつも通る道の正面に国分寺の三重塔が見えたので立ち寄ってみた。ここも数年振りか?境内が広いのを初めて発見した。塀の改修工事が行なわれていた。苅田町の業者だという。三重塔の北側に梅林もある。これがあるのも初めて見た。

■2020年行動日誌

topへ>>

■2020.12行動日誌

|

●3日、北九州市小倉南区葛原本町5丁目で北九州市議選のチラシ配布。北九州市議選は2021年1月にある。4年前は街頭でマイクを握った。5日には残り200枚を配布。終了後、ハンズクラフト小倉南店で金槌・玄翁・ドライバーを購入、またナフコで山芋掘り棒を購入。

●15日、午後みやこ町豊津に行く。11日に老人保健施設アデリーヌに入所した母と面会するためである。施設の設備、介護・リハビリスタッフの対応などは良さそうだった。行き帰りに母校の豊津高校に久しぶりに立ち寄った。

●19日、徳永ガレージでバザールが開催された。急遽薩摩芋の天婦羅をしこたま作ったので開始時間の10時に10分ほど遅刻した。それでも客はあまりいなかった。結局数十分して始まった。皆で食べようとした天婦羅も100円で食べ放題になった。他には大きな薩摩芋と銀杏を供出した。売り場には岡本農場の箱蜜柑、蕪の漬物、キューイ、お茶、ビール、衣服、靴、タオル、靴下、茶碗、お握り、水菜などが出ていた。衣類などは2ヶ月毎の年金支給日に定例で最近はやらなくなった「年金組合バザー」の残り物であろう。いずれ客の呼び込みが下手である。それでも12時までの開催で数万円の売り上げが報告された。ボールペン、靴下、箱蜜柑、漬物を買った。

●20日、石仏の小屋で造りかけているテラスの庇の屋根をようやく張った。あとは孟宗竹の丸太をしたに敷いて板を床張りし、化粧格子を取り付ける予定である。このスペースは1階設置で屋根があり適度な広さがあるためテラスと名づけるのが適当であろうと思う。というのはバルコニーであれば2階以上に設置されたものになるし、1階部分にあっても椅子・テーブルが置けるこの広さではテラスと呼ぶのがよさそうだからである。屋根がなければベランダということもあるが。

■2020.11行動日誌

|

●8日、日曜日に付配達後松原八幡宮銀杏拾い。午後、元松経由蓑島神社で銀杏拾い、龍宮神社清掃、帰りに沓尾経由松原八幡宮に立ち寄り清掃。

●19日、ポスト下し最中に鞍山で左折時、ライフの左後部ドアを擦る。すぐにコンパウンドで修繕して、取り切れない部分はマジックインキを塗る。まぁ、こんなことは大したことではない。

■2020.10行動日誌

|

●13日、足の痺れで新行橋病院整形外科を受診。

●16日、新行橋病院循環器内科を受診。みやこ町国府の郷に銀杏初納品。その後も随時追加納品。

●17日、麻雀。120円負ける。

●21日、原野公孫樹枝切り。23日にも。

●25日、原野広葉樹枝切り。

●26日、原野畑作業台に屋根付け。

■2020.9行動日誌

|

●1日、大分県中津市に行く。中津城400円に登楼したのは初めて。中津城は香川高松城、愛媛今治城と並ぶ日本三水城の一つ。関ケ原戦功後福岡に移封した黒田-京都田辺から入城し熊本に移封した細川-兵庫竜野から移封するも継子なく滅んだ小笠原を経て、丹後宮津から移封した奥平氏の居城。明治まで150年近く治世した。天守閣からの眺めがいい。奥平家初め、徳川関係の資料が充実していた。平日でもあり見学者は他にいなかった。福澤諭吉旧居・福澤記念館400円に行く。旧居は60年振り。以前あったと思っていた木製の臼などはなくなっていた。この記念館に入館したのは初めてのような気がする。福澤諭吉のことがいろいろ分かった。それにしても中津は文化的・歴史的な街であるな。

●10日、蓑島龍宮浜に行く。先日の台風10号のためか、海岸の木の葉が枯れていて、薩摩芋も枯れていた。龍宮神社を清掃。銀杏を埋める。

■2020.8行動日誌

|

●2日、原野邸の樹齢推定70年・高さ15mほどの樟2本、5人で伐採。2本は横並びなのでむしろ作業がしやすい。足場板も渡す必要がなかった。8:30開始~昼休み。途中、一度落下する枝で溝邉さんに事故寸前あり。空腹だったが疲れと水分補給過多のせいか弁当の昼食が胃に入らなかった。再開~14:30。思ったより早く終わった。枝の数は思ったより多かった。あまり焼けないため畑に広げ乾燥を待つことにした。シャワーを浴びて2.1kg体重の減少を確認して、17時から打ち上げで呑み方。この日の枝は後日8月19、22日に焼却した。

●7日、午前中、溝辺氏と直方市の西にある鞍手町新幹線保線区そばの林の中に茗荷を取りに行く。けれど土で埋められていて、ほとんど茗荷は採取できなかった。そばの仕方なく溝で川海老を取って帰る。

●8日、母が5月27日入院していたがこの日一時退院した。20日には再度新田原聖母病院にリハビリ入院した。

●20日、九州防衛局主催の「築城基地滑走路延長事業環境影響評価調査計画書の公告に伴う説明会」に参加。

■2020.7行動日誌

|

●1日、前日の錐針が取れずに井手口医院で右手人差し指を切開。

●5日、みやこ町勝山大久保の元松宅のブルーベリーの様子を見に行く。本年は不作。少し樹木の剪定と草刈りをした。その後、犀川の四季彩館、豊津の国府の郷を見学して帰宅。

●11日、新行橋病院で母の第2回リハビリ面談。回復している。

●12日、蓑島龍宮浜に鳴門金時の苗を十数本植えに行く。

●18日、吉富町の鈴熊すずくま山公園に行く。竹林を歩いて行くと涅槃石がある。摩耶というのが釈迦の母親の名前だというのを説明板を読んで初めて知った。この山の頂上には薬師如来像のある鈴熊れいゆう寺がある。その後、吉富駅に寄ってから天仲寺公園に行く。この公園の東側小山に島田虎之助修練之地碑、平和観音像がある。切通し向かい西側の小山には美濃派句碑、古墳、小笠原家墓地、夫婦木などがある。ここは広津氏の居城があったところ。小笠原家墓地は播州竜野から中津城主となった小笠原長次の墓所内。山國川河川敷で大分県からの平和行進横断幕引き継ぎ、吉富町役場まで行進。時間調整後、上毛町役場に車で移動ここでこの日は終了。吉富町に戻り、藩境標柱を見て帰宅。翌19日、行橋中央公民館で開催された学習会には参加せず。

●20日、メタセの杜から豊前市役所、築上町役場、築城基地見学。メタセの杜で休憩。自宅に戻り昼食。行橋市役所、みやこ町役場。ここでは町長が出てきて挨拶をした。職員もたくさん。苅田町役場、北九州空港への道路下で北九州市に平和行進横断幕をバトンタッチ。

●21日、直方イオンに行く。

●28日、蓑島龍宮浜に鳴門金時の苗を追加で植えに行く。

●30日、みやこ町勝山大久保の元松宅のブルーベリーの様子を再び見に行くが、まだ熟していない。その後、綾塚古墳に立ち寄り、山本國雄宅経由で地区。

■2020.6行動日誌

|

●2日、ハンズマン。夕方に椎田ルミエール500cc定価10500円を9259円で購入したフローラHB101にて、施肥始める。

●7日、草場・豊日別神社に行く。この神社はかなりワケありだ。

●9日、新行橋病院で母のリハビリ面談。

●22日、初めてのことであるけれど、辣韭を2kg漬ける。宮崎産、キロ400~430円程度。酢は生協製1.65L・930円。

●27日、道場寺の中心部に半無人産直所を開店した。長野のねえさんの他、近所の徒歩の婦人が客になった。しかも購入した蜜柑が美味しかったと言って、再び来店した。嬉しかった。1袋残っていた蜜柑を自分が買うと、他の人に悪いかもと気を遣って、翌日買いに来ると言ってズッキーニを買って行った。蕗・落花生・トマト苗、胡瓜、モロッコインゲン、人参、馬鈴薯と商品を増やしていった。

●29日、産直所の開店を記念して、道場寺西区志賀宅で呑む。参加者は溝辺、黒田、橋本、そして私の5人。

■2020.5行動日誌

|

●10日、梅林にて梅の実1.9kg収穫するも、早すぎて全て破棄。後日24日に皆で草刈り。当日は穫らず、29日、収穫し、梅酒漬ける。

●26日、母、95歳にして脳梗塞入院。

●30日、祓川河川敷の枇杷収穫。森門と加来に分ける。

■2020.4行動日誌

|

●2日、3月15日に起こった記憶喪失症状で聖母病院を受診。用意した文書「仕事は訪問マッサージで総務とマッサージ師の運転手。3月4日以降コロナウイルスの関係で休職中。但し、3月15日前後もマッサージ同意書取得や客の委任状受け取り、業務トラブル対応、打合せなどの総務の仕事は続行中。 2000年頃、仙台市で雑誌制作の仕事上、疲労時、冬、脳梗塞らしい症状を経験。その後、同じ状況で2度。また、2012年冬軽く血管が詰まった感覚あり。そして今回の前月3月15日のことを話す。診察結果は一過性健忘症。様子を見ることになった。

●3日、みやこ町八景山の傍を走っていたら、桜が満開なので立ち寄った。この標高40mの丘の頂上付近には葉山嘉樹と鶴田知也の文学碑、堺利彦顕彰碑が並んでいる。山には1000本の桜が咲くというが本当か?しかしそれにしてもこの山にある八畳岩は見事だ。行橋市道場寺にある大山の頂上にある八畳岩はこれに比べると石だね。

●7日、会社から突如解雇連絡。理由は新型コロナウイルスによる利用者大幅減少による業績不振のため。ハローワークに行く。この日は日本政府から福岡県に「緊急事態宣言」発令。翌8日から久しぶりに無職になる。

●13日、前日12日に投票が行われた行橋市議選で応援していた徳永克子氏が再選された。11回目。948票は19人中後ろから3番目。最下位と次点は848票、845票とわずか3票差。

●24日、築城の龍馬でチャンポンを食う。古びれた店内で「35年ぶりだ」と大声で呟いたら、店のおばさんが「35年ぶりだって」とカウンターの奥でスタッフと話すのが聞こえた。別府、岡城の帰りにあまりに食事するところがなくて、自宅近くのこの店でチャンポンを食ったのが正確には32年前のことだった。今時店の椅子はテープで継ぎ接ぎだらけだし、コップはカップ酒の空き瓶を使用。もっともこの店の西側に新しい店舗は営業しているのだが。

■2020.3行動日誌

|

●3日、仕事中の昼休み、確かに急いでいたことはあるだろう林から竹を伐採、道に出た時に3本の内の1本の先が走ってきた車にぶつかった。私なら許す程度の疵である。バンパー交換することで70000円を掛けたなら闘うが、13000円の修理ですませたというので、面倒なので翌日そのまま支払った。責任はどうだろう?30km毎時で速度違反、坂の頂上で前方不注視、車対人、度合いは30:70くらいか?煩わしいことに関わるのは避けるように生きている。

●11日、東日本大震災9年目の日。仕事が休みながら、畑で台作りと防草シート張りの作業をして、片岡クリニックに行く。その足で蓑島龍宮浜。大潮らしく、天神浜前の旧海水浴場には潮干狩りの人が大勢いた。それから沓尾の守田蓑洲旧居、龍日売神社、鯨塚、潮井採りを経て行橋市議選の選対会議へ。

●13日、竹下製材所から長尺の木材を拾ってきたので、急遽、石仏の作業小屋を造った。ところで、夕方新田原聖母病院でピロリ菌の検査をしたら、2回目も失敗が判明した。2回目で撲滅できない確率は5%らしいので1/20人に入ったわけだ。想定通り。3回目は自費だけどやることに決めた。

●14日、仮止めしていた屋根板を打ち付けた。屋根は完成。壁を作らねばならぬ。

●15日、午前中、石仏で「記憶が喪失しそうだ」と帰宅。妻と真向かいの救急病院に行く。途中一部記憶はあったもののMRIを撮ったこと、医師から説明を受けたことも記憶にない。病院から戻り、母と買い物。この記憶も一部だけ。夜見た「ポツンと一軒家」の内容は覚えていた。夢も翌朝は覚えていた。結局、半日くらい記憶喪失状態だった。

その日の事実経過。「2020.3.15(日)早朝、バイクで新聞配達(配達は日曜日のみ)、29軒と9軒は迷いなく配達。途中給油。配達後、帰宅して自分で用意したトースト2枚の朝食。

朝食後、8時頃に車で5分ほどの畑へ。風強く、寒さあり。近所のご主人が「こんな寒い中、よく仕事しているな」と思ったと、後日聞いた。作業小屋を建設中で脚立に上って壁板などを打ち付ける作業をしていたと思う。

11時40分頃自宅の米山ハイツに突然戻る。駐車場所が分からないらしく、駐車場内道路に置いたままにしていた。自宅の403号室に戻る。「頭が記憶喪失になりそうだ」と頭をかかえながら入室。妻は冗談と思ったが、「どんどん、記憶がなくなりそうだ」と言ってオロオロしていたので、これは冗談でなくて本当のことだろう、大変だと思った。

自分の部屋に入って、カレンダーを見て、3回くらい続けて「今日は何日か?」と妻に尋ねる。カレンダーに自分で3/15に丸印を書き入れる。2日後の火曜の欄にあった「光和苑集金」の文字を見て、「光和苑て何?」と訊く(光和苑は苅田町の取引先)。

机の上にあった給油のレシートを見て、「これ何だ?」と訊いた。

妻「朝、バイクにガソリンを入れてきたんだよ、記憶ないの?」と言うと、「俺、バイク持ってんのか」と言い、見に行こうとして、自宅玄関ドアを出ようとした。上から駐車場を見ると、自分の黒い車が通路に置いてあって、妻「あの場所は車を置くところじゃないよ」。建物前にも駐車場があるので、私「正面の方だっけ?」。妻「あの青い車の横だよ。あの青い車もあなたの車だよ」「何で?俺、車2台持っているの?」と訊いた。

私が一人で降りて行ったが、自分の駐車場所でなく青い車の斜め前の他人の場所に駐車した。

それを見ていた妻が4階から降りてきて正しい駐車場所を指示。ようやく車を止めた。

妻「このハイツにお母さんも住んでいるの分かる?」「分かる。105号室だろ」の会話。403号室に戻る。

再び、「今日、何日だ」と訊く。その後10度も同じことを訊いたらしい。私「こういう場合、一刻も早く病院に行った方がいい」と言い、服を着かえた。その間繰り返し3度歯を磨いたという。

そうこうして1時間が経過、13時過ぎ、向かいの新行橋病院に歩いて行く。

日曜につき、救急入り口から入る。受付で、妻が受付票を書こうとすると「自分で書く」と言って用紙に氏名・電話番号・住所を正しく記入した。

処置室に呼ばれて、「どうしましたか?」と妻が質問を受ける。これまでの経過を説明。私は奥に行き、着替えた。戻った時、看護師から「この人誰だか、分かる?」「女房です」と答えた、一瞬の記憶がある。血液採取される。その記憶はない。後で腕に採取あとの絆創膏を確認。

MRIを撮る。

医師に呼ばれて、映像を見ながら説明を受ける。「前に3度ほど脳梗塞になりかけたが…。痕跡が残ってますか?」などと私が訊く。医師「おかしいところは見つからない。深刻に考えないで。単なる逆行性健忘症のようですね」「頭を打ってないなら、ストレスでこのようになる場合があります。2~3時間、あるいは一週間で元に戻る人もいます」。それを聞いて私に少し安心の様子見られる。

会計時、一時記憶あり。12190円の支払いに妻が所持していた1万円と、私の財布から3000円を出して支払う。

14:30頃帰宅。帰宅後、「ぼんやりと分かってきた」と言った。午後3時、105号室に住む母から電話あり。妻は「止めれ」と言ったが、「心配かけたくないから行く」と言い、椎田ルミエールへ。車中母に「今日は何曜日か?」と訊いたらしい。コロナで大変と母が言ったが、「コロナって何?」と答えたという。ルミエール駐車場に到着。母は先に店内に入る。車から降りる際、小銭入れが見つからないに気づき、車内で探し始める。助手席足元も片付いていた。店に入る。入り口の目玉商品を少し覚えている。母が言うには「いつも店内で付いてきているのに今日はどうしたのか」と思っていたら、レジにぼんやり立っていた、と言う。買い物を2つのレジ袋に私が入れる。(帰途、記憶なし)車は正しい場所に駐車。帰宅。母の部屋で買い物してきた中で母が「持っていけ」と言うので佃煮を1袋もらう。自分の部屋に戻る。

夕食の記憶少しあり。食事の内容を覚えていて、いつもはパソコンの日誌に何を食べたかを記録しているのに、妻はその日はパソコンを立ち上げなかったという。夜、テレビ「ポツンと一軒家」を見て、内容の記憶あり。翌朝、麻雀の夢を見たと妻に話す。夜中、畑に建築中の作業小屋の畑の中の場所・小屋の形状がどうしても思い出せなかった。

翌朝から正常に戻る。但し、頭に重さを感じ、首の後ろの筋が痛くて、手を添えないと持ち上がらない感覚がしばらくあった。一度湿布薬を首の後ろに貼る。2日ほどで治る。また頭部右上に額部分にピンポイントの外部的痛みあり。但しその箇所にアザ、内出血はない。

月曜日、9時に予約していた歯医者に正しく行って治療を受けた。歯医者への途中畑に立ち寄る。普段は仕舞うことのない脚立が小屋の中に畳まれていた。客に頼まれていたラーメンを店で購入して自宅に届けたりもした」

●24日、朽網のハンズマンで今回はグレートブリテン王国の国旗を購入して、いよいよ石仏小屋の木の幹の頂きに立てた。前回採用した国旗はフランスだった。この土地に度々隣接の江川氏が現れて世間話をする。氏は泉出身の1945年生。

■2020.2行動日誌

|

●1日、小倉駅前コレットの11階・南国酒家で19時から新年会。

●14日、豊前市のうみてらすに行く。今回も海鮮丼がない。仕方なく牡蠣玉子丼定食を食う。妻は天ぷら定食。しかも「本日は魚がなくて、刺身の小鉢が出せません。100円を差し引きます」とか言うんだよ。こういう普通のメニューを出していたのでは未来はなかろう。しっかりしろよ豊築丸!

●16日、タイヤがまだ使えていたのだが、ちょっと裂け目が入っていたり、それらが2012、2013年製で、いい加減劣化していたので、タイヤ交換をした。ネットで調べると、国道201号線沿い長木にある「ビーライン行橋店」というのがあったので、ここで購入・交換した。店には若者が一人暇そうにしていた。組換700円、バランス調整500円、廃タイヤ処理300円、エアバルブ250円といずれも一般より30~50%くらいの料金である。タイヤ本体は、155/65R13ブリヂストン製で2200円(他1950円、輸入品1450円)。もちろん以上に消費税がかかり、合計17380円であった。バックウィンドウに宣伝用のミニシールを貼ると2年間パンク無料になる。どうでもいいがシールを貼るのは平気なので、張った。

●17日午後、小倉南区下曽根にあるひまわりに山本美代子さんの見舞いに行く。美代子さんは行橋市下崎に住む高校時代の先輩・山本國雄さんの連れ合い。だんだんと齢を経るにつれ、心身ともに弱っていっている。

■2020.1行動日誌

|

●3日、豊前市の道の駅おこしかけの帰りに、椎田町の金富神社で初詣。

●4日、小倉駅近くの「にしてつストア砂津店」の中にあるユニクロで買い物。リンガーハットで皿うどん食う。初めて若戸大橋を渡り、高塔山の下を回って、どこかのイオンで買い物。風邪気味につき早めに帰宅。

●12日、コスメイト行橋の文化ホールで開催された行事映画「夜明け前-呉秀三と無名の精神障害者の100年」上映会に行く。映画の前に「人権について-男女共同参画の視点から」という行橋市男女共同参画推進担当の中原政子氏の講演もあった。実行委員長は西君。

●16日、加来和江さんを訪ねる。

●22日、午後から、おおはし苑で開催された第6回もちつき大会にボランティアで参加。獅子舞の後、餅搗きを入所者が行なった。私は、お神酒を用意して、飲み物、ぜんざいを用意。獅子舞の後、餅搗きを入所者が行なった。仕事中だったので1時間ほどで辞去。後日、施設長からお礼の餅を貰う。

■2019年行動日誌

topへ>>

■2019.12行動日誌

|

●10日、築上町にある船迫窯跡公園に行く。駐車場の横にあった体験学習館では「戦争の時代-築城海軍航空隊と戦時のくらし」という企画展が行なわれていた。誰も館内にいなかったので常設展示の他にこれも見学した。築城飛行場からも特別攻撃機が出撃したとか、紫電改が町内小原地区に墜落したとか、知らなかったこともたくさんあった。戦争中の物、写真も展示されていて勉強になった。散々写真撮影したら、見学を終えた頃「撮影禁止」という張り紙があった。見学後、敷地内の窯跡を見学。この工房は豊前国分寺の瓦も焼いた。いい粘土がここにあったし、樹木も豊富だった。丘陵地というのも窯を設置するにはよかったらしい。敷地内には9つの窯跡と2つの大型建物があった。ちょっと壮大。「京築地域での二十世紀最大の発見」ともいわれているが、本当にここまでする価値はあるのか?

●14日、玄関丁番の件であらつやサッシ・建具店の大島イツ子氏と会う。

●22日、苅田町の光和苑主催「第8回ふれあい祭」にボランティアとして参加した。この年も、ピザ、焼き芋、牡蠣のブースを担当した。責任者は大田亜紀子さん。風もなく、寒くもなかったが、前年以上に雨が降り続けた。飲食物が全て無料提供ということもあったが、ピザや焼き芋、焼き牡蠣は人気だった。餅つきがまぁメインのイベントでもある。舞台ではカラオケ、バナナのたたき売りも行なわれていた。この年も苅田漁師の金丸氏が牡蠣を担当していた。雨のせいもあり、参加者が早めに帰ったので様子を見て、我々も歩いて駐車していた西部公民館に移動、帰宅した。

■2019.11行動日誌

|

●10日、梅林の草刈り。梅の枯れ枝を焼いた。柿の木の枝下に豌豆を植える。ウィズゆくはしで健康診断の結果発表。その後、すぱーく築城で行なわれていた福岡11区第19回日本共産党後援会まつりに参加。鍋と皿と、渋柿と大根、それにズボン、ドライバーを購入。福岡県地域人権運動連合会京築地区協議会宮﨑眞理子副会長と会う。彼女とは14日に情報交換会合。

●16日、仲津公民館で開催された築城基地の拡張問題について考える」学習会に参加。講師は前北谷町議会副議長・中村重一氏。

●17日、中津イオンから、青の洞門、耶馬渓ダム、院内で食事。中津バイパス経由帰宅。

■2019.10行動日誌

|

●10日、蓑島へ。

●20日、13:00~16:35、福岡県立大学で開催された田川広域観光協会主催の第13回古代史講座「古代田川を解き明かす」に参加。第一部では添田町役場勤務の岩本教之氏が「英彦山について」、第二部が福永晋三氏の「鷹羽の神々-倭成す大物主」。それにしても福岡県立大学構内の未整備状態は異常。草は伸び放題、落ち葉は溜まり放題。誰も掃除をしないのかな?

●21日、所要ありてみやこ町役場に行く。その後、勝山ふれあい市場に立ち寄り、黒田勝山公民館前にある吉田学軒顕彰碑に行く。吉田は「昭和」の元号を創案した人物、宮内省図書寮編修官で森鷗外とも親交があった。その後、綾塚古墳を再訪して帰宅。

●27日、13:00~16:00、川崎町勤労青少年ホームで開催された田川広域観光協会主催の豊の国古代史研究会講演会「古代の京、民・天皇の軌跡を解明」に参加。第一部では「神功皇后紀を読む会」会員の天埜貴子女史。氏は1940年生まれ、東京都出身の物理科学者。東京大学大学院理学系研究科化学専門課程博士課修了、およびカナダ国立研究所(NRC)勤務のち日本宇宙科学研究所(NASDA)研究員。宇宙開発事業団で人工衛星のデータ解析をしてきた人物。79歳ながらしっかりしているのかどうか。とても有機半導体関係の吸収・発光分光の研究、MSR測定システムの作成、電波天文台の観測システムの管理、宇宙空間マイクロ波分光測定、リモートセンシング資源探査関連の地被分類と地上対象物体の検出などをしていたとは思われないちょっと変なキャラクターだった。。第二部が福永晋三氏の「川崎町は古代の京だった。神武・神功・應神の軌跡」と題した講演。行きは豊津、犀川、赤村、大任経由で行った。豊前川崎駅前の町立図書館で整理書籍・雑誌をもらった。帰りは同じルートながら、源じいの森方面でなく松木農園経由で戻る。四季犀館で買い物をした。

●28日、二級河川・今川の河川整備について疑問が寄せられたので、福岡県京築県土整備事務所行橋支所に行くと、計画関係は本所らしいので、豊前市まで行く。担当者に話を聞く。

●30日、おおはし苑で開催の「秋満喫祭」にスタッフとしてボランティア参加。

■2019.9行動日誌

|

●7日、北九州市八幡東区のマリコレウェディングリゾートで、甥・松本拓也と井上華奈子の結婚式に出席。

●21日、土曜日午後から久しぶりに麻雀。

●29日、健康診断。隔年で癌検診するので本年はしない。

●30日、祓川で銀杏洗い。この日で半年務めた町内会組長終了。

■2019.8行動日誌

|

●3日、苅田町稲光で社会福祉法人光和苑主催の地域交流納涼会「第20回なんだかんだ祭」でボランティア。2017年の夏1回目は回転焼きを担当。以降2017年冬・唐揚げとコーンスープ、2018年夏は飲み物、2018年冬はピザ、ついでに海老と烏賊、この夏は施設入所者の栗原・新納・安光お3方を添田町谷山氏(63)2人で担当した。テーブルに陣取って買い物などの手伝い。終わり頃小規模だが花火も開催された。個人参加のボランティアの木村真一氏(39)と知り合った。みやこの苑勤務の木村氏は京都高校出身。みやこの苑の宮崎施設長は豊津高校の出身だという。相変わらずTシャツは汎用性がなく、使い切りになった。以降も着ることのできるデザインにすべきだろう。またボランティアの名札の文字をもう少し大きくした方がよかろう。最後に行なわれる抽選はもう少し当選の品物を増やさないと返って反感を買う。

■2019.7行動日誌

|

●2日、仕事中、昼近く行橋厚生病院付近の丁字路交差点で車ぶつけられる。県道優先道路に、市道から35歳女性の軽自動車が進入、衝突を避けるため停車した自車に左前部に衝突。すかさず現場写真を撮影。この日には相手の保険会社から連絡がないので16:50こちらの保険会社SBIに一応の自己連絡をする。責任10:0で行こうと思うのでこちらの保険会社は交渉にでないかもしれないとは意思表明をしておいた。この車は乗換購入12日目だぜ。

●3日、相手方保険会社から連絡。前日に連絡できなかったのはこちらの電話番号が過誤であったからとのこと。フ~ンそうなの。午後、相手方に、「なかったことにしてやろう」として、保険会社を通さないことを提案したが、受け入れない。「中央線をこちらの車が越えている」と説明のつかないことを言って非を認めない。それなら、許すことは止めなばならない。交通事故責任度合判定が10:0でなければ不服を申し立てる予定。

●4日、朝、こちらの保険会社から連絡。前日、事故相手方に直接連絡をしたことを忌避。これから連絡しないようにとのこと。昼、行橋警察署に行く。交通事故の場合免許点数が引かれるのかを確認。これは人身事故でない場合は関係ないとのこと。その後、行橋市役所に行き、交通事故相談窓口について訊く。2ヶ月に一度開催される相談日が7月24日にあるとのことで、この日に行くつもり。

●6日、裏門司経由門司港駅、レトロ。昼食は門司港焼きカレー。午後、展望台。ここに滞在は11:38~13:17。めかり公園。関門トンネル13:46。下関シーモール。関門トンネル16:01。裏門司経由行橋2ndストリート立ち寄り、帰宅。

●7日、弟が言うには企業の場合、交通事故があった場合、相手は謝らない。謝れば、自分の非を認めることになるので、決して謝ることはないとのこと。義妹が交差点での事故を起こされたが10:0になったとのこと。心強い情報。

この場合、対象は保険会社になるか?車修理見積を提案されるが、車を板金会社で修理する気はない。自分で直す予定ではある。

●10日、こちらの保険会社から「今回の事故はそれでも9:1だろう」と連絡がある。県道走行中丁字路交差点に市道から進入してきた場合、9:1から責任度合いが出発点という。事故を避けるのに、事前停車、警笛、回避通過走行の措置が取れなかったと認められる場合に責任が生じるのだという。それに停車というのは3秒以上が必要とのこと。97000円の修理見積が出ていたが、考えて1時間後「自損自弁」を当方の保険会社に連絡した。まぁこれで終わりということだな。

●21日、参院選投票日。前月6月5日に死去した中本吉昭・義叔父の四十九日。行橋市神田町の一椿で会食。雨が降り続いていた。

●24日、今回の交通事故は「自損自弁」で「なかったこと」にしてやったが、2ヶ月に1度開かれる行橋市役所内での「交通事故相談」に一応行った。県から来た相談員は暇そうだったので今回の交通事故を懇切丁寧に説明、話あった。彼も相談の任を十分に果たせたであろう。

■2019.6行動日誌

|

●2日、昼から出かけて、道の駅香春わぎえの里で野菜の苗ズッキーニ、胡瓜、モロヘイヤを購入して、田川青少年文化ホールで開催された田川広域観光協会主催の「第11回古代史講座・古代田川を解き明かす」に行った。講演第一部は高橋誠也氏による「魏使は宗像に上陸した」と、第二部福永晋三氏の「宗像が松盧国なら邪馬台国は田川だ」だった。200名ほどが参加していて、この地の熱心さを再び感じた。この日は同時刻に「築城基地の米軍基地化を許さない!福岡県集会」が築上町ふるさと公園広場で行なわれたが、田川行きを選んだ。集会は1500人、集会後のデモ行進には1000人が参加したそうである。

●8日、豊津菖蒲園に行く。

●9日、梅林で、梅の収穫、草刈り・枝剪定作業。収穫が遅くて梅は販売するほど取れなかった。

●14日、新田原聖母病院でピロリ菌検査の結果聞きに行く。3.1→8.7→3.4と推移。基準は2.4以下なのでそんなに酷くはないだろう。翌日から7日間タケキャブ、フラジール、アモキシシリン服用で第二次除去治療。

●20日、車、先日故障して廃車した33728キロから38792キロになっただけで、5064キロしか乗っていないダイハツブーンからホンダライフに乗り換える。135050キロの車で価格は8万円ちょうど。車検は2019年10月28日まである。後日のこの車検で8万円かかった。

●21日、蓑島の龍宮神社に行く。

●23日、豊前市宇島駅前にある宝来軒でラーメンを食べて、中津イオンで買い物、帰りに道の駅しんよしとみに立ち寄る。

●27日、みやこ町勝山にある綾塚古墳に行く。立派な石室だ。

●30日、旧百三十銀行で行われたコンサートに行く。広くない館内に音が響き渡った。

■2019.5行動日誌

|

●11日、夕方、弟の仁と新田原聖母病院に諸岡三之医師を訪ねる。

●31日、新田原聖母病院でピロリ菌の3回目検査。

■2019.4行動日誌

|

●4日、香春町、直方から遠賀川沿いを北上、岡垣町へ。福間町から直方を経由して帰宅。

●21日、二崎の梅林で、草刈り。作業後、バーベキュー。

●30日、時代は平成から令和へ。この日も仕事。

■2019.3行動日誌

|

●8日、新田原聖母病院に行った。ピロリ菌がいるらしい。どう対処していくかを検討することにした。

●14日、二崎の梅林で、枝の枝焼きをする。ようやく枝焼き終了。落下していた蜜柑をもう一度拾う。2袋、だがこの蜜柑は食べられないことが分かっている。もう切っちゃうか?

●21日、田川文化センター大ホールで開催された田川広域観光協会主催の田川古代史フォーラム「邪馬台国は福岡にあった/通説への挑戦」に行った。会は風治八幡宮浦安の舞で始まった。手鈴の音が軽やかに会場に響き渡った。外国人ならば喜ぶだろうが、会場は生憎年配の古代史ファンであった。この会は今年で6回目らしいが盛会なのである。二場公人田川市長が挨拶をした。産炭地田川を観光産業の地にしようとし、そのための広域観光手法は有効に思われる。

講演は午前中「邪馬台国の会」主宰・安本美典氏の「邪馬台国九州説の到達点」と題されて話された。

安本美典氏は、小さなことでも奈良県で起こったことであればマスコミが大々的に報道する。魏志倭人伝による、鉄鏃、鏡、絹製品、勾玉の出土は奈良県に比べて福岡県が圧倒的に多い。ベイズ統計学の確率計算によれば、ベイズ統計学は1/100と1/100の2つがあれば、それは1/200でなく、1/10000になり、邪馬台国が福岡県にあった確率は99.8%、同佐賀県0.2%、奈良県0.0%というのである。結論の一つとして、「奈良県は遺跡・遺物の出土状況においてなんら特別の優位性を示していない」という。

卑弥呼は誰かということでは、天皇の平均在位年数から卑弥呼が天照大御神の可能性がある、そして卑弥呼の係累が東征して大和朝廷の基を開いた、とする。

魏志倭人伝による距離からすると、邪馬台国は末盧国から1500~2500里の範囲であり、それは北九州になる、とする。また、箱式石棺の分布からしても、邪馬台国は福岡県であろうと推論している。

そして、邪馬台国は当初遠賀川流域にあり、朝倉の地に移り、卑弥呼のあと、台与の時代に遠賀川流域に戻ったのではないか、という。

午後から中学校教諭・淤能碁呂太郎氏の「国産み神話の原点は玄界灘だった」、空間技術研究所所長・小川進氏、「神功皇后紀を読む会」主宰・福永晋三氏の講演が続いた。淤能碁呂太郎氏は、玄界灘にある小呂島は古代の国産み時代の淤能碁呂と比定した。そして広い範囲であるこれまでの[古事記の記載・通説]であるところを、それぞれ[大島・周防大島]を宗像大島に、[女島・姫島]を筑前姫島に、[小豆島・瀬戸内海小豆島]を玄海島に、[知訶島・五島列島]を志賀島に、[吉備児島・児島半島]を相島に、そして[両児島・男女群島]は糸島の二見ヶ浦と今山で、玄界灘のそれほど広くない範囲にした。

小川進氏は、古墳と思われるものはその形状が自然の物か人工物であるかがそのフラクタル解析で容易にわかるとして、赤村内田小柳の前方後円墳は人工物であると結論。大阪府の大山古墳(仁徳天皇陵)に次ぐ大型古墳の可能性がある、とする。また「理科系」の人間としては、方位・里程・面積・戸数の4変数を多変量解析にあてて邪馬台国を遠賀川流域であるとも推定できる、と自信たっぷりに語った。これについては、単なる数値だけで判断する危険性を孕んでいるため文科系の小生としては少々疑問がある。まぁしかし理論は面白くはあった。

その後テレビ長崎西村隆幸取締役をコーディネーターとして講演4者参加のパネルディスカッションがあった。論点の整理で、討論は混迷した。

●22日、浜の宮の海岸で、購入してきた寿司を食べる。それから、地元の人に訊いてようやく高塚地蔵を訪ねる。ケアプランサポートげんきの管理者江田須賀子女史、デイサービスセンター大空安藤幾代生活相談員、有料老人ホームくつろぎの家原田旭施設長、ヘルパーステーション美咲管理者中野美樹女史と会う。

●25日、モコからブーンに乗り換える。

■2019.2行動日誌

|

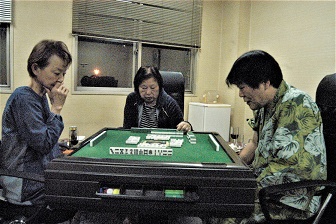

●2日、忙しいのであまり余暇に時間は割けないのだが、自動麻雀卓購入して、ようやく卓を囲んだ。メンバーはTTIと私。9:30から16:00まで昼休みを挟んで5半荘やって、М+90、T1+12、T2-37、I-65。会心の上がりは写真の立直断么九ニ盃口龍々で7翻跳満18000点。

●4日、昼休みに昼食を食うために開墾をしていた石仏の作業小屋で七輪で火を起こした。風が強い日だったので、残り火が少し気になったが午後の仕事に戻ったところ、火事になって小屋が全焼した。当日は仕事中だったが、早退して夕方まで少し片づけをした。開墾の意欲が萎えた。ショックを受けたがその後、2週間ほどして元気が戻った。前向きながら教訓は「行動する人間は失敗もする。失敗をしないのは何もやらない者だけだ」。しかしやる気がなくなった。

●13日、長峡高齢者相談支援センター社会福祉士定村政幸氏に会う。氏は1957年生まれで、稗田在、豊津高校の後輩。

●15日、二崎の梅林で、枝の枝焼きをする。落下していた蜜柑を拾う。夕刻雨になる。

●18日、仕事の合間に、みやこ町豊津にある郡長正の墓所に行く。2度目。向かいの阿弥陀寺には会津見知らず柿の木があった。ついでに、秋月藩士の墓地にも行く。

●20日、蓑島の龍宮神社の落ち葉の清掃をする。

■2019.1行動日誌

|

●3日、快晴。8:30出発、国道201号線を走って10:30福岡到着。福岡タワーに上る。マリゾンは閉門だったが遊覧船乗り場までの道が開いていた。新施設マークイズ福岡ももちまで歩く。バスで福岡タワーに戻り、姪浜の高山を見学。博多駅経由で天神へ。天神界隈で2時間。警固神社で参拝。天神歩く。16:00出発、国道201号線を戻り、17:30行橋着。19:00帰宅。

●4日、この日、同級生・ピースハウスの古城信忠君が死去。わずか6日前に見舞ったばかり。このことは2月21日、新田原聖母病院に行った時に、諸岡三之医師から知らされたのだった。

●16日、二崎の梅林で、枝の剪定、枝焼き、蔓性植物の除去を一人で行なう。園内に2本ある蜜柑をちぎってきた。これ食えるのか?

●21日、注文しておいた麻雀卓が届いたので組み立てた。最初手探りだったが、作業が途中詰まったところで、組み立て動画を見た。これは89000円くらい。中国製。安価である。製造会社は東京都練馬区北町3-11-23(株)京濤03-6906-4568。間もなく使い始める。この日、新田原聖母病院でピロリ菌の結果を聞いた。Uビットで基準値2.4のところ3.1パーミルが出た。少し菌がいそうというのでラベプラゾールとクラリスロマイシン、アモキシシリンを一週間飲むことにした。

●23日、おおはし苑でもちつき大会があって、ボランティアで参加した。ぜんざい、飲み物を担当。おおはし苑初めて、1月餅つき大会、2月豆まき、3月ひな祭り、4月春爛漫祭、5月子供神輿、6ジャガイモ収穫、7月そうめん流し・トウモロコシ収穫、8月苅田光和苑でなんだかんだ祭・おおはし苑ではなくミニ夏祭り、9月笑運動会、10月秋満喫祭、11月手巻き寿司、12苅田光和苑もち帰りつき大会、というような年間行事がある。おおはし苑は特別養護老人ホーム・小規模多機能型ホーム・住宅型有料老人ホームの施設。

■2018年行動日誌

topへ>>

■2018.12行動日誌

|

●6日、新田原聖母病院にて腹部エコーをして、その後胃カメラを呑む。結果は、胃癌なし、ピロリ菌あるかも。胆石なし、腎結石あり(心配ない程度)。内臓脂肪多し。腎癌・胆嚢癌・肝臓癌・膵臓癌なし。慢性腎臓病あり。とりあえず安心。

●8日、蓑島に行き、龍宮神社の本殿までの階段を自主清掃。新年を迎える準備というところか?朽ちた葉の感じから相当年、葉の除去がされてなかった気がする。

●9日、日曜午後、行橋市中央公民館で「許すな築城基地の米軍基地化、沖縄と連帯学習交流集会」に参加。オスプレイ配備反対佐賀県連絡会の稲村蓉子共同代表などが挨拶。講師は沖縄1区の赤嶺政賢衆議院議員。集会終了後のデモには参加しなかった。

●12日、北九州第一法律事務所前田憲徳弁護士と会う。氏とは12.20、2019.1.11、4.17にも会う。

●15日、快晴。原野氏宅で公孫樹掃除した後、道場寺山に銀杏の種まきに行く。ドローンを飛ばしていた永田健氏に遇う。氏は高瀬在住。5年ほど前からドローンを飛ばしているそうだ。以前は平尾台でパラグライダーに乗っていたそうである。

●23日、社会福祉法人光和苑主催で苅田町の稲光にある地域交流広場で開催された「第7回ふれあい祭」にボランティアとして参加した。私はピザを担当した。当日は小雨、ピザは12時5分でなくなった。その後、苅田漁師の金丸氏が持ち込んでいた海老と烏賊を焼いて参加者に振舞った。早く終了したので歩いて駐車していた西部公民館に移動、帰宅した。冬のこのイベントは飲食物が全て無料提供される。主催者の準備は大変なものがある。

●26日、辻垣道場寺高瀬土地改良区の野村さんに野間の件の経過報告。

●28日、新田原聖母病院にてピロリ菌検査。妻も同行。12月6日に行なった血液検査で、糖尿病・肺癌・肝炎・貧血・細菌感染なし、栄養状態良好、コレステロール正常で高脂血症なし、肝臓正常、腎機能低下あって慢性腎臓病、という結果。。

●29日、小・中・高の同級生加来淳一の母君加来和江さんを訪問。自分史を聞く。

●30日、午後、加来和江さんとピースハウスに古城信忠親子を見舞う。菓子と鏡餅を持参。餅は恒例。忠子さんは気持ちも弱っていた。帰りに、篠田初音さんのところにも寄る。

■2018.11行動日誌

|

●13日、行橋市内下崎にあるビワノクマ古墳に行く。ここは現在墓地になっているが、その小山の頂上に円墳がある。全体は前方後円墳になっている。この古墳が発見されたのは1955年で、ついこの間である。前方後円墳だと分かったのは2009年だという。何とものんびりした話。円墳中央には石室があり、銅鏡などの出土品が見つかっている。

●17日、行橋産業祭に行く。バザーで器などを購入。

■2018.10行動日誌

|

●3日、母上が死去して葬送のため帰郷していた旧友諸岡純二・啓子夫妻と行橋駅前の一球にて呑む。実に49年振り。小中高の同級生で、人生でこういう友人は数少ない貴重な存在。前夜に続いて多くを語り合った。話を聞いていて児童・生徒時代の自分についての記憶で覚えていないこともあった。これはお互い様かも知れぬ。高松出身の夫人も魅力的だった。彼についてはまた別の機会に語ろう。

●7日、日曜日、どうも昼にトライアルで財布を落としたらしいと気が付いたのは夜。念のため作業をしていた畑にライトで探しに行き、トライアルへ。一度、「届いていません」と言われて、帰宅しかけたが、途中で引き返し、レジ周りの防犯カメラに映っているのではないかと、再度サービスカウンターに行くと、今度は「ありました」という。現金32000円も、カード類もすべてあった。というのは、前年も2度落として、1度めは7000円の現金だけが抜かれて戻り、2度めは38000円くらい在中のためかカード類もすべて戻ってこなかったことがあったからだ。財布の中の名刺に電話番号もあったりしたのに連絡もしないのか?と思ったが、手元に戻ったので、ヨシとしよう。誰かがレジではなく駐車場で拾ってくれたらしい。これも行橋の民度と思うか。女房が言うには、前回は2度ともドンキで、今回はトライアルなので客層が違うのでは、と。なるほど一理ある。

●14日、日曜日、若松在住・奥さんが二崎出身で梅林のある深田氏がもう梅林を維持できなくなったということで、地元在住の3人で受け継ぐことになった。100坪・80本。この日、深田氏も含めて5人で草刈り・枝剪定をした。人数が多いと仕事がはかどる。栗の木の下の昼食も美味しかった。

■2018.9行動日誌

|

●16日、末松興産立ち合いで石仏で地面境界の杭打ち。

●23~27日、沖縄県知事選挙玉城デニー応援の電話する。30日に玉城デニー当選。

●30日、ウィズ行橋で定期健康診断。

■2018.8行動日誌

|

●4日、苅田町稲光で社会福祉法人光和苑主催の地域交流納涼会「創立20周年記念第19回なんだかんだ祭」でボランティア。前年は回転焼きを担当したが、本年は飲み物を担当。意外に面白かった。膨大な飲み物を売り切った。

●27日、新田原駅前の仲津公民館で行われた学習会「滑走路延長で築城基地はどう変わるのでしょうか?」に参加。講師は安保破棄中央実行委員会常任幹事小泉親司氏。防衛省はすでに米軍の作戦下にある。米軍再編計画が2006年から始まっている。築城基地の滑走路が2400mから300m延長されることで緊急時使用基地として使用されることが問題なのだという。

■2018.7行動日誌

|

●5日、京都病院所属の医療ソーシャルワーカー・社会福祉士藤原真希女史に会う。

●13日、豊前市の宇島漁港にある豊前うみてらすに行く。2階のレストランで鱧天丼を食う。1200円。それからトライアルに寄って帰宅。

■2018.6行動日誌

|

●2日、行橋市椿市に新設された地域交流センター「椿の里」へ行く。センターの西側には椿市小学校校歌でも歌われている塔ヶ峰が聳えている。この山は地元では「みやこ富士」と呼ばれている円錐形の美しい山。すぐ近くの椿市廃寺にも寄ってみた。

●17日、10時出発、豊津、犀川、添田町道の駅歓遊舎ひこさんで買い物。小石原をかすめて、秋月。武家屋敷は想像より小規模だった。秋月はかなり以前に鹿児島にドライブした際に旧八丁越から下ってきて、ここを通り過ぎたことがある。日田往還を走り、原鶴温泉を過ぎて、朝倉の三連水車。水車はこの日10時に修復して回転再開したそうだ。桃を購入、放送局にその場面を撮られた。藤井養蜂場ビーズファームで、はちみつソフトクリーム。14時38分、杷木インターから大分道、東九州道で帰宅。

●21日、みやこ町勝山大久保の元松均君宅でブルーベリーを採取。国道201号線で仲哀トンネルを抜けて香春町へ。採銅所で日田彦山線採銅所駅に寄り、地域協力隊の青年に話を聞く。その後、火傷に効く薬を処方していた元医院を探す。山間の農業者や明善寺前の商店で訊くと、どうもその医院は添田町かあるいは川崎町にあるのではないかとのこと。調査を切り上げて県道64号線で町境の味見隧道を抜けて諌山、椿市地区を通って帰宅。

●22日、叔父の松本勝連れ合い・美代子さんの7回忌に行く。

■2018.5行動日誌

|

●22日、みやこ町勝山にある庄屋塚古墳に行く。

■2018.4行動日誌

|

●2日、月曜ながら休みだった。いろいろやったが、午後、ピースハウスに古城信忠親子を見舞う。

●16日、行橋郵便局窓口営業部延永政幸課長に会う。郵便局階段の改修を依頼。後日直されていた。

●27日、日曜日、長井海岸から今井祇園を訪問。初めて迂回路を上り、裏参道から拝殿へ。裏手の本殿も初めて見る。

■2018.3行動日誌

|

●18日、日曜早朝、覗山に行く。眺望はない。勝手神社にも立ち寄る。

■2018.2行動日誌

|

●4日、ウィズゆくはしで開催された藤木巧一市政報告決起大会に参加。終了後、読売新聞西部本社高松秀明記者にインタビューされる。これは2月17日に記事になる。

●11日、平成29年度みやこ観光まちづくり講座の第6回「フィールドワークで検証・まち歩き・散策ルート」に参加。午前10時に前回と同じくみやこ町豊津の国府の郷に集合。バスでまず黒田胸の観音へ。町の中型バスが通行できないため、地元太陽交通のマイクロタクシーに乗り換えて観音駐車場へ。山上の観音に登った時には雪になっていた。いろいろ説明を受けた。巨岩の群れ。パワースポットという結界=護摩焚きの場で皆、パワーアップに熱中した。藤の木の剪定を6年ぶりにしていた。それから、勝山新町の神楽という旧家を改造した店でゆっくり食事。午後は、犀川の生立八幡神社、八景山、豊前国分寺を回る。国府の郷には15時35分帰着。写真は、黒田観音と生立八幡神社。

●18日、行橋市長選挙告示日。

●24日、土曜。平成29年度みやこ観光まちづくり講座の最終第7回「まとめ講座」に参加。みやこ町は、伊良原ダム観光、体験型観光、農村民泊、観光ボランティア、「みやこ」プロジェクトの5つを優先施策としているが、ほぼ正しいと思う。意見を言おうとしたがさわりのところで制止された。意見として出したかったのは、1ターゲットとすべきは近隣、そして県内と大分北部、山口、それから国内、海外であろう。2宿泊を視野にいれた深夜・早朝の企画の推進、3体験は楽しいことばかりでなく、客を大事にしすぎないで仕事もしてもらうこと。町を整備したり、何かを造ったりさせることも必要。その際、面白く体験させる人が必要、といったことを話したかった。事務局は、参加者から意見を出してもらうだけでなく、彼らを信用して立案・実際の活動に参加してもらうことをすべきだった。

●25日、行橋市長選挙投票。開票作業を市営体育館に見に行く。22:30に藤木、田中同数の4500票。23時に藤木票10300と田中票10400と発表された。見学の人のほとんどはここで帰っていった。私は諦めきれずに最終発表を待った。23:18に藤木評10371と田中票10462と確定で発表された。岡田票は6216。投票率は前回51.26%、今回は45.73%。暗黒の行橋の4年間が始まった。まぁ暗黒は国政と同じだけど。それにしても、新図書館反対が藤木票と岡田票合わせて16587票と、単純に考えれば、この図書館建設に市民が反対しているというこの意思を今後どうすべきか考えたい。市の財政、市議の活動の監視も必要な気がする。それにしても岡田氏の立候補は図書館反対票を分けて、現田中市長を利することになった。大して活動もしてこなかった岡田氏が結果的に新図書館を建設させてしまった。しかし全体としては市民への知らせが弱かったと総括すべきか?

■2018.1行動日誌

|

●2日、9:10出立して、門司港レトロ経由で下関へ。国道191号線を響灘沿いに北上、道の駅北浦街道豊北に立ち寄り、12時に角島大橋に到着。橋の横には別に展望台があるが、橋正面にある道路高台から大橋撮影。角島灯台まで走り、島内の道路もあちこち走って、戻る。どうも観光地に格上げされた角島大橋は、角島住民にはよかったのかな。すると、宮城県の気仙沼大島の架橋は島民にはいい方に働くのか?

国道191号線に戻って東に走り、長門市仙崎のセンザキッチンに到着。食事処「仙崎本丸」の並びノートに13:40に記入。順番を待つ間、この、2018年4月に道の駅になる施設の中を見て回った。待たされすぎて何度も帰ろうと思ったが、ようやく15:20にありつけた。皿に盛った海鮮丼・特上1580円。牡丹海老・海胆・鮑・鰤など9種の具材で美味しかった。

食事後、すぐ近くにある金子みすゞ記念館に立ち寄った。ここは2回目の訪問。2階の居宅はとてもよかった。 このような部屋に住めるかな?館内は展示も豊富で、温かさを感じる。スタッフもよかった。大人350円、1月1日も開館していたそうだ。頑張ってね。ただ、このエリア山口県西部ドライブスタンプラリーのパンフには金子みすゞ記念館の50円割引券があったが、気づかずに使わなかった。企画した長州路観光連絡会と金子みすゞ記念館のためにも使ってやりたかった。食事後、国道316号線を南下、美祢西ICで17:18中国道に乗り、帰宅18:10帰着。

●3日、小倉の街へ。勝山公園に駐車して松本清張記念館、小倉城。

小倉城は1602年細川忠興(後、忠利時代に肥後に転封)によって築城され、1632年に山梨発祥・当時明石城主だった小笠原忠真が入城。明治維新の際、1866年に長州と戦い、城が炎上、小笠原藩は企救、香春、豊津と移り、版籍奉還で1871年小倉県となり、5年後福岡県に合併された。1959年に現在の小倉城天守閣が再建されている。なお、一族の小笠原貞頼が徳川家康の許しの元、南海で発見した島々が現在の小笠原諸島。

城を降りて、すぐそばにある小倉城庭園。この3か所の共通券は700円。

小倉城の北側にある八坂神社で初詣。リバーウォーク北九州室町、井筒屋、魚町銀天街、旦過市場、常盤橋と周り、3時間で駐車場に戻った。料金は800円。帰りに白銀町で川端絹枝叔母が住んでいた場所をとりあえず探してみるがわからなかった。小倉南の東龍でちゃんぽんを食って帰宅。

●28日、平成29年度みやこ観光まちづくり講座第5回「フィールドワークで検証」に参加。午前10時にとよつ町国府の郷に集合。4人・4つのグループに分かれて買い物をした後、バスで国道496号線を南に向かう。登り路である。伊良原ダムも通過して蛇淵キャンプ場に到着。バーベキューの材料を切って、ビザを作って、木炭で火を起こし、昼食。終了後見た、蛇淵の滝は想像していたより立派。キャンプ場からの戻り、帆柱の小さな店で蒟蒻を買った。それから伊良原学園を見学、伊良原ダムにも立ち寄った。国府の郷には16時帰着。なお、1月14日開催予定だった講座第4回は中止されている。

●29日、図書館を考える議員連盟主催の議会報告会がこの日から各地の公民館で11ヶ所で開催された。29日稗田、2月2日今元、3日蓑島、4日泉、5日仲津、7日行橋中央の6ヶ所に参加。その他、29日午後には椿市、31日行橋北、2月1日延永、2日午後行橋南、8日今川でも開催されている。5日仲津公民館で終了後、毎日新聞社報道部行橋支局の荒木俊雄記者にインタビューされる。これは2月10日に記事になる。

●30日、京都郡苅田町の図書館に立ち寄った後、石塚山古墳と御所山古墳に行く。

■2017年行動日誌

topへ>>

■2017.12行動日誌

|

●2日、10時から11時45分まで平成筑豊鉄道犀川駅2階のユータウン犀川多目的ホールで「第3回みやこ観光まちづくり講座」に参加。第1班に入って「キャンプ場を活かした宿泊型観光ルート作り」を検討・発表。

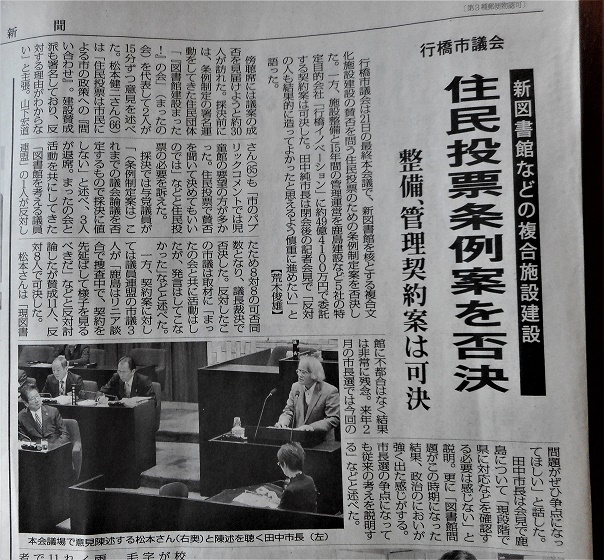

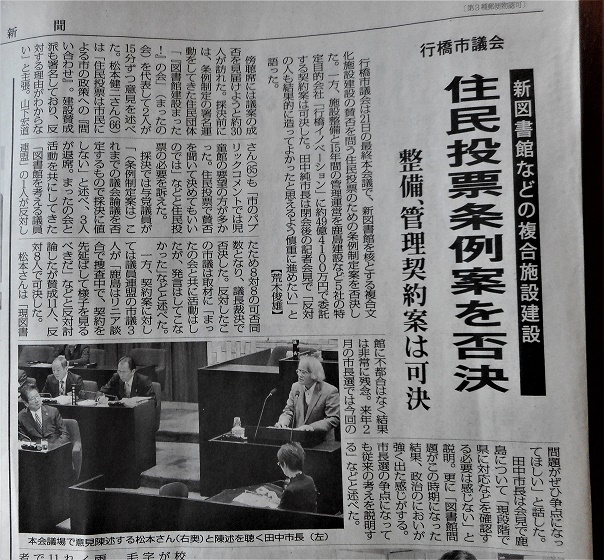

●7日、行橋市長に「行橋市図書館等複合施設整備運営事業に関する住民投票条例制定を要求する署名」を提出。12月議会で13日に議決されることになる。

●8日、みやこ町豊津の町中にあるみやこ観光まちづくり協会の中村政弘事務局長を訪ねる。「みやこ観光まちづくり講座」の件で、モデルコースの選定を参加者の意見・人気投票で行うのでなく事務局で纏めるべきということと、参加者の人材を活かすため早めにアンケートを、ということを提言した。小屋暮らしの情報を提供したが興味を示さなかった。

●12日、9月に引き続き、再度財布を落とした。現金は35000円くらい入っていた。今度は手元に戻りそうにない。諦めてその後カードなど造り始めた。スローガン「財布を落としても、そのまま戻ってくる街にしよう」。

●15日、ウィズゆくはしで、行橋市役所地域福祉課健康づくり推進係による特定保健指導を受けた。終了後ウィズゆくはしのちょっと偉い人に、「テーブルが鳴くので油をさして」と言い置いて帰宅した。

●21日、10時からの行橋市議会で、住民投票条例制定請求の代表者の一人として15分程度の意見陳述を行なった。住民投票は8:8で同数、議長が反対を表明して住民投票実施は否決された。午後になって建設契約案が8:11で通過した。新聞記者に感想を聞かれて、「2月の市長選で再度市民に問いたい」などと言っておいた。それにしても市長は「危ない橋を渡る」。しかし私は思うのだ。間違っていることが議決で通った時、それはその間違いを起こした人たちの敗北がその時、始まり、同時に負けたと思われた我々の勝利が始まったのだと。

●23日11時から15時まで、社会福祉法人光和苑主催で苅田町の稲光にある地域交流広場で開催された「第6回ふれあいまつり」にボランティアとして参加した。沖縄エイサー、カラオケ大会、もち撒きなどがあった。会場内では飲み物と食べ物が無料で提供された。露店では豚汁、うどん、焼きそば、唐揚げ、フライドポテト、パン、綿菓子、焼き牡蠣、ケーキなどがあり、私は唐揚げとコーンスープのコーナーを担当した。写真はこの日一緒になったそのコーナーのボランティア仲間。

●24日、日曜、久しぶりにピースハウスに正月用の餅を持って、古城信忠親子を見舞う。信忠君は相変わらず頭脳明晰で、忠子さんも半年前より元気だった。

●29日、鏡餅を持って、香春町の望岳苑に叔父を訪ねるも11月8日に退苑していた。行先は不明。帰りに道の駅香春に寄って帰宅。

■2017.11行動日誌

|

●10日、行橋市役所で選挙管理委員会に「行橋市図書館等複合施設整備運営事業に関する住民投票条例制定を要求する署名」を5039筆提出。必要な50分の1は1215筆。

●11日、10時から12時まで平成筑豊鉄道犀川駅2階のユータウン犀川多目的ホールで、「みやこ町の魅力を発信!旅のルートを計画しよう」というテーマで開催された「第2回みやこ観光まちづくり講座」に行く。犀川駅に入ったのは初めて。この駅舎は動物のサイの形をしている。参加者を春夏秋冬の4つに分けてワークショップ。秋の班には、小生の他、呰見の中村氏、台ケ原の馬場氏、勝山の井上青年、木井馬場の森下氏、八景山の麓の松田氏、勝山大久保の加来氏の7人。岩手県二戸市「食の宝こよみ」に倣い、地域の各分野のカレンダーに適応する項目を出し合う。その後、各班で「観光ルート作り」2つの日帰りモデルコースを検討・発表。最後にこのコースの人気投票をした。採用コースの決定には事務局で検討すべきであろうと、これには反対の意見を言った。

●26日、「行橋市図書館等複合施設整備運営事業に関する住民投票条例制定を要求する署名」の結果が出た。提出実数は5039でなく、5129あったらしい。テヘッ!この内、無効が248、それで最終的に4881筆になった。それで選挙管理委員会で縦覧開始され、12月7日に会に返付されるので、それから5日以内に市長に本請求する。市長は20日以内に市議会に提案する、ということになった。

■2017.10行動日誌

|

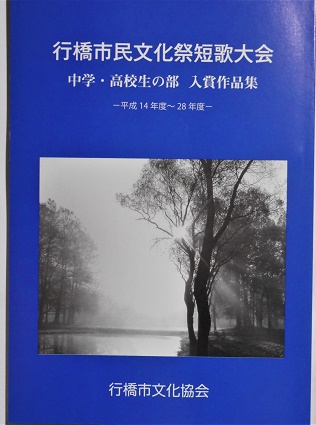

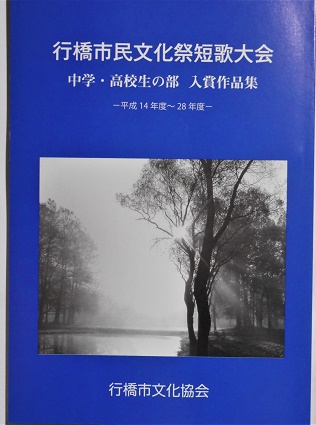

●4日、みやこ町豊津の国分寺三重塔を訪ねる。福岡市の歴史建造物建築写真調査が入っていて、幸運にも塔の内部を見ることができたし、担当者から塔のことも教えてもらえた。午後、山田英俊君から「行橋市民文化祭短歌大会中学・高校生の部入賞作品集」が1日早く納品されたということで貰いに行く。いい出来だと思うぞ。

●8日、11:20出発-犀川町柳瀬から県道34号峠越え、赤村油須原から、地元の人に訊いて岩石トンネル経由で道の駅ひこさん、県道52号から国道500号に入って、所々で片側交互通行を走り、東峰村の小石原12:40着。大渋滞で、小石原焼伝統産業会館方面に迂回して、10月7~9日と開催されている民陶むら祭会場へ。窯元は60軒以上ある。散策。道の駅小石原で茶碗購入。ほぼ同じルートを走って、崎山ひまわり祭を見て、犀川四季彩館に寄って16:40帰宅。

●14日、みやこ町豊津公民館で開催された「みやこ観光まちづくり講座・第1回特別講演」に行く。講師は辻野啓一NPO法人日本エコツーリズム協会事務局長、演題は「エコツーリズムは、地域創生の強力な切り札」。この講座は来年2月まで計7回開催される。

●21日、総選挙の選挙運動最終日だったが、母・美恵子叔母とで山陽小野田に彼女らの従姉である的場真須恵さんのところに行く。下道で2時間10分。帰りも下道、美恵子叔母は門司港駅で下車。帰宅は14:55。

■2017.9行動日誌

|

●5日、ドン・キホーテで財布を落とす。帰宅後気づいて電話したら、「届いている」というので取りに行く。現金は抜き取られていたが他は無事。カウンターに忘れたはずだが、駐車場に落ちていたものが入り口のゲームコーナースタッフに届けられた。それはおそらく別の人物によってであろう。防犯カメラはカウンターを写していなかったのでそれ以上の追及はしないことにした。盗られた現金7000円は、図書館カード、買い物ポイントカードなどの再交付の手間のお礼の金と考えることにした。これは行橋の民度である。

●8日、3月から編集にあたっていた「行橋市民文化祭短歌大会中学・高校生の部入賞作品集・平成14~28年度」を山田英俊君と京築印刷に持ち込む。応対は中島義孝氏。10月5日完成予定である。11日に組見本確認のため再訪した。

●12日、行橋市長に、住民直接請求運動である「行橋市図書館等複合施設整備運営事業に関する住民投票条例」制定請求代表者証明書交付申請書を、安藤東三子、古賀範雄、山下宏道氏らと4人で提出する。申請書には請求要旨、条例案、および投票用紙様式を添付した。証明書が交付されれば、行橋市から告示されて1ヶ月間の署名活動に入る。請求は9月1日時点の市民有権者男28702人、女32026人。計60728人の1/50・1215人以上の署名を集めて提出すれば有効で、臨時市議会に議案としてかけられることになる。

●15日、11時過ぎに古賀範雄氏と行橋市役所総務課に行く。毎日新聞社報道部行橋支局荒木敏雄記者、読売新聞西部本社行橋通信部高松秀明記者、朝日新聞社小浦雅和豊前支局長らが待っていた。「行橋市図書館等複合施設整備運営事業に関する住民投票条例」制定請求代表者証明書が行橋市役所総務部総務課総務係矢形佳昭係長から交付された。行橋市選挙管理委員会松尾一樹事務局長からの説明もあった。その後、5階にある新聞社記者室で、取材を受ける。図書館建設まった!の会事務所で署名簿の作成。この日から署名行動を始める。

●16日、京築印刷から早々に「行橋市民文化祭短歌大会中学・高校生の部入賞作品集・平成14~28年度」の校正が上がってきたので、臨時の編集委員会を中央公民館で行う。終了後、表紙写真を提供してくれた行橋市文化協会副会長の生田寛治氏のところに見てもらいに行く。この日は、エネオスのガススタンドでドライブシャフトブーツ4個とタイロットエンドブーツ2個を交換した。部品9720円、工賃37510円、計47230円。

●19日、午前中に長井地区の沿道で生い茂っている萱が邪魔だったので切り作業をした。道に飛び出ていた枇杷の枝も切った。これら樹木の剪定は先月に続いて2度目になる。その後、長井集落に入って、初めて父方の祖母の実家・丸田家に寄ったら、件の枇杷の木はこの丸田家のものだった。長栄寺の前に本家と分家が並んで建っていた。それぞれに同年配の係累が2人いた。彼らとは少し血が繋がっているのであった。豊津町の彦徳の進家からしげおさんに嫁に来た91歳になる実子さんから話を聞いた。彼女は祖母の甥にあたる人物の連れ合いでる。彼女の母親は稲童の鷲尾という家から彦徳に嫁いだらしい。当主つまり実子さんの次男である丸田孝文さんが帰宅したので少し話をした。突然訪ねたにもかかわらず疑うこともせず応対してくれた。彼は「彦徳の親戚が一度この丸田家を訪ねて、それら方面の系図を作成したことがある。こちら方面のができたら見せてくれ」という。面白い。帰る際、本家当主(営農組合で稲刈りをやっていて会えなかった)の嫁さんから秋茄子をたくさん頂戴した。帰宅して焼き茄子にしたらすこぶる美味しかった。

●30日、行橋商工会議所で「邪馬壹国・九州北東部を考える」シンポジウムに参加。

■2017.8行動日誌

|

●5日、苅田町で社会福祉法人光和苑主催の地域交流納涼会「第18回なんだかんだ祭」でボランティア。回転焼きを担当した。苅田町稲光地区にある光和苑は、障碍者支援施設苅田学園、グループホームいなみつ、総合支援センター、特別養護老人ホームいなみつ苑、高齢者複合型施設おおはし苑、託児所さくらんぼを経営する社会福祉法人。

●14日、みやこ町豊津図書館、その後、行橋市稲童地区にある石並古墳に行く。

●19日、学生短歌集最終編集委員会。夕方、苅田町光和苑の「なんだかんだ祭」でボランティアのご苦労さん会。会場はなんだかんだ苅田店前庭。一緒に回転焼きを担当した北九州銀行行橋支店の面々も来ていた。片づけを手伝って20:30に辞去。

●20日、北九州空港に見学に行く。3回目になる。

●21日、行橋北公民館で行われたEM(=Effective Microorganisms・有用微生物群)菌講習会に参加。講師はEM教の藤木功一行橋市議。EM菌はもう少し検討しなければならない点がある。

●22日、蓑島のサンワークで開催された市議会報告会に参加。終了後、竜宮浜<写真>に行く。ガードレール補修。以降、市議会報告会は23日今川、24日泉、25日行橋北、28日仲津、30日行橋中央公民館と全6回すべて参加した。

●26日、「行橋市民文化祭短歌大会中学・高校生の部入賞作品集・平成14~28年度」の表紙写真を提供してもらうため、山田英俊君と行橋市文化協会副会長の生田寛治氏を訪ねる。氏は元服飾家、現在は写真を主にして、行橋の文化関係の一翼を担っている。

■2017.7行動日誌

|

●2日、日曜。東京都議選開票。応援した杉並区の原田暁氏は12人立候補6人定員の内、3位・31292票で当選した。ちなみに1位は39893票、最下位6位は24632票。

●5日、前日の台風3号通過の後、九州北部に豪雨があった。福井市在住の大久保公夫君から見舞いの電話が来て30分ほど話す。

●8日、午後、弟来て畑で西瓜、南瓜収穫。西瓜は長雨にやられて軒並み腐っていた。

●9日、日曜。道場寺山に紫蘇、薩摩芋、ゼラニウムを植栽する。頂上のレモンの木は生き残っていた。中津の想夫恋で焼きそば。耶馬溪に行くが、青の洞門の道は通行止め。英彦山・日田方面の国道212号線も通行止め。上毛、畑の冷泉で給水して帰宅。

●15日、近くの果樹園に大桃がないため、犀川の松木農園へ。その後、伊良原ダムに行く。かなりダムサイトができていた。帆柱、築城を回り帰宅。暑い日だった。

●17日、この日は海の日だったが出勤。しかし勤務時間中に大きなアキができたので、今川のふれあい市場経由で豊津に行く。観光案内所で少し話を聞いてその後みやこ町中央図書館へ。それから、仕事に復帰。

●22日、学生短歌集の編集会議が早く終了したので、今川沿いに遡上して勝山町大久保の元松均君の家に行く。ブルーベリーを頂戴、熟れているのを取り尽した。その後、みやこトンネルを抜けて犀川の四季彩館、生立神社に寄って、帰宅。

●29日、母の実家蓑島の法泉寺に行く。母の妹の美恵子・昭恵叔母も参列。墓参りのあと、天神浜の望海荘で食事。14時に辞去。蓑島を一周して、祭りの開催されている今井祇園経由で帰宅。

●30日、友人の村上博彦氏などが取り組んでいた「平和のつどい展」実行委員会主催の展示会の最終日の片づけ手伝いに行く。同展は7月28~30日まで行橋市中央公民館で開催されていた。実行委員は他に、福田直、川上公美子、宮崎彰子、古谷信一、島添文子の各氏。

●31日、愛車モコをさる家の空き地に駐車していたら、その孫にぶつけられる。後部のトランク部が少し破損し、バックランプにヒビが入った。けど、「心配ない、いいから。大丈夫」とその孫を許した。後刻、彼の母親からお詫びの電話が入った。「大丈夫、大丈夫」と言っておいた。人が良すぎる。後日談→その母親から1万円分のデパート商品券を後日もらった。トランク部の塗装はワックスで直し、バックランプは幅広セロテープで修理した。

■2017.6行動日誌

|

●2日、土地問題で引き続き法務局、国永司法事務所。

●3日、日曜、福間の叔母、従弟来る。畑に案内、草場橋まで送る。夕方、パソコン不調、行橋駅前の鋤崎さんを訪ねて訊く。

●4日、豊前市の「畑の冷泉」に行く。

この日、仙台では平和ビル前で一番町で共産党の演説会。小池晃書記局長、ふなやま由美東北比例予定候補の他、松井秀明(宮城1区)、佐藤克之(2区)、吉田ごう(3区)、横田有史(6区)候補者が登壇した。写真撮影は、在仙の柴田洋介氏

●5日、勤務時間中にアキができたので、行橋市役所で草刈り条例を調べる。農林課では新しい相続関係説明図受け取る。

●6日、行橋駅西口の安川通りの除草作業をしていたのを見る。これは先日安川電機の総務課に電話して除草の依頼していたもの。ただし、作業は、安川電機の守衛などではなく、県道ということもあり、安川電機から依頼されたのであろう県の関係者がやっていた。仕事の合間に、進さん宅で枇杷に袋をかけ、葡萄棚の蔓整理。下台・野間の田を見に行く。耕作者の毛利氏に遇う。930-3草取り。

●7日、コスメイト行橋で映画「母」鑑賞。「その演技では撮り直しだろう」という場面もあり、レベルの低さを感じた。脚本も今一つ。ちょっと残念だった。

●8日、朝、大橋の進孝太郎氏宅で長南瓜、紫蘇、オクラなど植える。金柑を千切る。午前中、元松均宅でその金柑あげて、枇杷を千切る。昼、ポスト下ろし。馬場さん宅に枇杷と金柑をあげる。叔父宅に枇杷届ける。夕方、反図書館会議、その後、ポスト下ろし。

●9日、勤務の後、江尻川河畔の枇杷を千切り、叔父の家、402樋口家に届ける。横浜から手紙が来て、土地問題930-3が基本的に解決。10日、666、従弟・従妹に会い報告。

●10日、夕方、東新田原の旧国道10号線の草刈りをする。草を下に落としていたら、持ち主が現れる。一応、刈り取った草の田園への廃棄許可貰う。

●12日、勤務中に待ち時間があったので、行橋市金屋の浄喜寺を訪ねる。この浄喜寺のある場所は鎌倉・室町時代には、根津浦今居津とい って、鋳物師、大工、瓦屋などのいる職人の町として栄えていて、「今居千軒・七小路・七池」といわれた。当時の海岸線は明治末期に陸地になった文久干拓地の淵であるこの浄喜寺付近まであった。 この地の領主であった村上壱岐守良成は、村上水軍の一族で石山合戦の折りに、直系の村上良慶が九州義勇軍として活躍した。明応4年、浄土真宗本願寺第8世蓮如上人から寺号と本尊阿弥陀如 来立像を贈られた、といわれている。

浄喜寺は、浄土真宗の九州の拠点となった大規模な寺院で、浄喜寺の山門に掲示している「浄喜寺の由緒」には次のようにある。「当寺は福岡県行橋市大字今井1802番地にある浄土真宗大谷派・東本願寺の直末寺で、守田山・雲龍院・浄喜寺と呼んでいる。村上天皇(第62代、925〜967)の第6皇子昌平親王の孫・村上良成は、豊前国を領していたが、本願寺の蓮如上人の直弟子となって得度し、慶善と称した。その時に蓮如上人自筆の「浄喜寺」という 寺号を授かった。それで、明応4年(1495)9月28日に慶善が浄喜寺を開基した。降って、第三世良慶は、軍学、武術にも秀でていた。たまたま、 石山合戦(現在の大阪城の位置)や、紀州の鷺ヶ森合戦で抜群の軍功を樹て、本願寺教如上人を危機から救出したので、上人からは「良成はわが命の恩人なり」との賞詞を賜わり、佩刀(3条小鍛冶の名刀)を授与された。良慶には、小倉藩主細川忠興が帰依し、寺領として三百石を寄進されたし、小倉城の築城の際には総監督の大役を仰せ付かったほどである。小笠原氏が小倉藩主となっても、浄喜寺へ寄進は続いた。中国毛利氏の娘が初代・2代住職の嫁に来寺、小笠原第3代藩主の娘が当寺に嫁したこともあり、家老・宮本伊織(剣聖といわれた宮本武蔵の嗣子)の娘も当寺に嫁した。また、当寺歴代住職の中には、水戸藩主の実弟が2代つづいて御養子来寺した者もある。このように 重厚な輝かしい歴史を持った巨刹である。開基以来、当寺は真宗の九州最大拠点とされ、教勢拡大に果た した功績は測り知れないものがある。天保9年(1838)には配下末寺、末庵は約百ヶ寺であった。現在の本堂は、第14世良雄が20数年の歳月をかけて、文化14年(1817) に再建したものである」

また、境内にある県指定有形文化財になっている梵鐘については 、

「この梵鐘は室町時代の応永28年(1421)、彦山霊仙寺大講堂の 洪鐘として、豊前今居金屋で鋳造されたものである。しかし明治維新の際、神仏分離令により霊仙寺がなくなったため、梵鐘は生まれ故郷ゆかりの浄喜寺に帰ってきたと伝えられている。銘文によると、作者は今居の鋳物師大工左衛門尉藤原安氏であり 、「作料助成」とみえることから、梵鐘の製作費用は安氏が彦山権 現に寄進したものと思われる。この地に残る金屋の地名は、鋳物業を営む職人の集落があったことの名残であろう。今井の鋳物師が活躍したのは15世紀のことで、ここで鋳造された 製品は北部九州から山口県にまで及んでいる。その後、この地の鋳物師は小倉城下の鋳物師町に移っていったといわれる。この梵鐘は、今井鋳物師の現存する数少ない遺品として貴重である」 とある。

●13日、勤務時間中にアキができたので、みやこ町役場に行き、空き家バンクについて話を聞く。また敷地内の中央図書館に寄り、図書カードをつくる。裁判所に行く。夕方、行橋駅前で自転車預かり業を営んでもいた、仲津小学校時代の恩師・丸谷健次郎先生の実家を訪問。妹の寿子さんから話を聞く。翌14日にも訪問した。丸谷家は勾金から来たという。丸谷姓が勾金にある。丸谷先生は39歳で亡くなっていた。昭和5年生まれで、豊津高校を昭和23年に卒業していた。

●14日、行橋交通会館で自動車の免許更新。ゴールドからゴールドなので更新は比較的簡単に終わった。午後、山田英俊君と京築印刷を訪問、中島義孝代表取締役に会う。

●15日、反図書館会議。終了後、藤木巧一市議会議員からEM菌のことを訊く。地球環境共生ネット(Uネット)、沖縄のホテル・コスタビスタ、矢作川、日本橋川の話題が出る。

●17日、中央公民館で学生短歌集の編集会議。早く終了したので北公民館に向かい同時刻に開催されていた、藤木巧一市議会議員主催のEM講習会に参加。

●18日、日曜。ピースハウスに古城信忠親子を見舞う。稲童の手嶋さんのところで午前中採取した枇杷を施設入所者用にもあげて喜ばれる。

●19日、勤務時間中にアキができたので、蓑島に行く。天神浜を散策。竜宮浜ではカメラマンが海を撮影していた。公園に駐車して尾根を歩いた。尾根の遊歩道には2016年12月4日に植えた柚子の木がしっかりと根付いていた。小井嶋浜に下ると一人の釣り人が糸を垂れていた。島を一周して法泉寺墓地で叔父宮定治久の墓参り。蓑嶋神社にも寄って戻る。

●21日、勤務中の待ち時間に、道場寺のセブンイレブン横の空き地に生えていた枇杷を千切り、ヤマモモの実も採取した。この日の夜、19日に引き続き東京都議選の支援依頼の電話を杉並区の堀ノ内・高円寺・浜田山・阿佐ヶ谷方面に掛ける。計50件、なかなか厳しい感じ。それにしても東京に全国から来た人たちもいるようで、どこから来たのか、このわずか50軒に小谷津、麦倉、栢森(かしわもり)、鷲田、井ノ部、奈木野、古瀬村さんなど、珍しい姓が多い。

■2017.5行動日誌

|

●3日、行橋市内の祭り。場所は大橋の進孝太郎氏宅前。

●7日、行橋市道場寺の神楽。場所はフードショップ平野前。

●9日、土地問題で従弟の松本靖則から相談。勤務中にアキができたので、市役所・法務局に行く。以後、12日法務局。18日無料法律相談。以後、19日法務局、市役所、23日に市役所で土地台帳閲覧。24日市役所税務課、法務局、市役所国土調査係。26日農林事務所。30日辻垣道場寺高瀬改良区、市役所農林課、税務課、総合窓口。6月2日法務局、国永司法事務所。

●12日、勤務中にアキができたので、進さん宅で枇杷袋かけ、葡萄棚の蔓整理。

●13日、土曜夕方、中央公民館で図書館まったの会総会。

●16日、午前中のみ出社。午後、曽根で自動車モコのナンバーを白のデザイン柄の9624に変更。

●20日、「学生短歌集」の編集会議に参加。

●26日、勤務中のアキに、無住の市営住宅に草刈りをした跡地に長南瓜、豆の苗を植える。以後、水遣りなどして育てる。6月7日にも追加で長南瓜植える。

●28日、椎田のピースハウスに古城信忠君を見舞う。帰りに母親忠子さんの宇留津の実家にも寄る。

●29日、勤務中のアキに、みやこ町豊津の国府の郷へ行く。

●30日、勤務中のアキに、圃場整備問題で辻垣道場寺高瀬土地改良区に行く。事務局長の野村さんは仲津小・中学校の一つ下の後輩。同級生の城戸辰司、上田厚子をもちろん知っていた。叔父の野間の田の位置がわかる。その他、下台地区の田圃の字名がたくさん判明する。

■2017.4行動日誌

|

●1日、椎田のピースハウスに古城信忠君を見舞う。先日訪問した時に、バスタオルが欲しいと言ってたので届けたのである。バスタオルは名前入りの布を右下の表裏に縫い付けたもの。

●2日、雨降りながら、豊前市議会補欠選挙の応援に行く。マイクで宣伝活動、3ヶ所目の四郎丸船入地区・読川のほとりには中津街道の「従是西築城郡・従是東上毛郡」の郡境標識があった<写真>

市内の山田地区を回ったが広大。11回マイクでその内、4回を担当した。最後は八ッ田地区の谷あいでは周囲の山々に声が大きくこだました。なお、選挙戦に入ってから電話で応援依頼もしたが、16日に投開票された選挙では議席獲得できなかった。

●18日、勤務中のアキに、みやこ町犀川木井馬場井堀にある下枝董村の旧居跡を訪ねる。現在ここには地蔵堂が建っている。下枝董村(1807~1885)は、小倉藩士で書家。この地に晩年16年間住んだ董村は、地元の宮元俊輔氏所有の山の中腹・柿木原にある鏡岩に丸い鏡を嵌め込んだ。董村の墓所もここにある。

■2017.3行動日誌

|

●1日、行橋市文化課の建物で、行橋市文化協会が2017年秋、出版する予定の「学生短歌集」の第1回編集会議に参加。出席者は毎日歌壇京築版選者中本吉昭氏(福岡県歌人会会長・日本歌人クラブ会員)、行橋市文化協会短歌部門大内マツノ理事、友人の元松均君、当局から田中主任、それに私。招集者の山田英俊君は急病のため欠席。この日は出版概要を打ち合わせ。10:00~12:10。

●2日、午後、蓑島を一周する。天神浜で防波堤の工事をしていた。波は穏やか。

●12日、日曜、直方経由で福間に行く。叔父・進寅臣の一周忌。従弟の宮定秀明に数十年ぶりに会う。津屋崎海岸正直亭で食事。帰りも直方経由。1時間30分かかる。

●19日、日曜、宇留津城跡近くにある古城忠子さんの実家を訪ねる。その後、綱敷天満宮へ行く。梅は終わり、枝垂れ梅が咲いていた。海岸にはのんびりと散策する人たちがいた。

●20日、春の彼岸、墓参の後、行橋中央公民館で、「学生短歌集」の第2回編集会議に参加。午後、畑に行っていたが予報通り雨になって、香春町の望岳園にいる叔父を訪ねる。2月12日に撮影した叔父の写真を置いてくる。帰橋して夕方、近所に住んでいることが分かった西の小母さんを訪ねる。西夫婦は、仲津中学校の時、新聞配達・集金をしていた時の朝日新聞販売店を営んでいたのだった。50年ぶり。西茂利さんは14年前79歳で亡くなっていた。2時間30分ほど話す。

●24日、大分県豊後高田市の「昭和の町」へ。入場料620円。「昭和ロマン館」の昭和の夢町三丁目館の有料展示部は貧弱。駄菓子屋の夢博物館の展示はもう少し工夫がいるだろう。どういうわけか昭和の絵本美術館は見逃した。「昭和ロマン館」の後は、商店街をゆっくり走ってみた。帰宅してから昭和の夢町三丁目館に展示されていたパチンコ台の写真を撮ってきてパソコンの壁紙にした。

●26日、新田原の道場寺山には北山神社境内から、枕木で造られた階段があり、頂上まで容易に行けるようになっている。しかし最後の方で、頂上下部に直登する別の道がある。先日、ここを妻と登るのにちょっと苦労した。それでこの日の

朝、階段を造った。造りはじめてすぐに気がついたが、階段と階段の間は直角にせず、少し離した方が丈夫になることが分かったのでそのようにした。また、階段の真ん中には離合段を設けた。作業は1時間ほどで終わった。誰にも断らずにこの階段を造ったが、まもなく桜の季節で、桜の名所にもなっているこの公園を花見で利用する人もいるだろう。

午後、椎田のピースハウスに古城信忠君・母親忠子さんを見舞う。この日はピースハウスにいる忠子さんの実姉篠田初音さんにもあった。帰りに忠子さんの実家を訪ねたが留守だった。

■2017.2行動日誌

|

●12日、2016年12月26日に続き、香春町の望岳園にいる叔父を訪ねる。「貧なれば見舞いの花は黄水仙忘我の叔父を香春に訪ぬ」。写真を撮る。帰り際に叔父の発した「ありがとう」の言葉が嬉しかった。

それから勾金駅経由で中津原に行く。大任町の彦山川に沿って走り、赤村の源じいの森に立ち寄る。犀川を過ぎて、豊津に抜けて帰宅。この夜、友人の野中春男氏が逝去したと娘さんから連絡がある。「雪溶けの中友の死を知るたんたんと畑を耕し春を待つ」

●19日、元松均君の畑に、引き続き野菜を移植、この日は人参と分葱(2/11=蚕豆・葱・豌豆、2/17=白菜・法蓮草)。その後、行橋市中央公民館で14時から開かれた「市民の声は市議会に届くのか!」(行橋市図書館等複合施設の建設白紙撤回を求める会-略称=図書館建設まったの会主催)の報告・討論集会に参加。ちなみに私は2016.12から事務局に参加している。反対署名は15478筆になっていたが、この日持ち込まれたことで16000筆を超えた。

●26日、日曜午後、椎田のピースハウスに古城信忠君・母親忠子さんを見舞う。

●27日、勤務中のアキに、みやこ町犀川上高屋の岩永家三女・キクさんを訪ねる。キクさんは94歳で存命。キクさんの甥=岩永家当主の正人氏は前年11月1日に87歳で亡くなっていた。帰りに母校豊津高校の構内を走った。

■2017.1行動日誌

|

●1日、初詣とて行橋の街中に向かう。ユニクロにて買い物。店前で自転車の後輪にゴムひもを巻き込んでいる人あり。救済する。行橋の正八幡宮は駐車場いっぱいで入れず。南下。椎田町の綱敷八幡宮、途中まで並ぶも車の列長過ぎて引き返す。さらに南下。豊前トライアルで買い物。帰途、ようやく金富神社で初詣。ここは宇佐八幡宮の元宮という説もあり、品陀和気命・足中比古命・息長帯比売命・木花咲耶比売命を祭神とする(仲哀天皇、応神天皇、神功皇后、高寵神、木花咲夜姫命とも)歴史ある神社。

●24日、2016.11.27に行橋市長に直接メールして、新田原聖母病院に入る道の補修について次のような願いを出した。「道路補修は直接担当課へ、とのことですが、要望を書きます。普通の一般的な場所であれば担当課で検討してもらえればいいのですが、ここは特別ということで。新田原聖母病院に入る道にある段差がひどいのです。ここは、200名の職員、それに加えて外来患者・見舞客、それに病院隣接の110数名のディケアセンター利用者がいます。それらの方々が市道から入るたびに毎日、段差を嘆いています。わずか10mの補修で多くの人が喜ぶことになるのは、費用対効果として大きいと思われます。「行橋市さすが」と言われるでしょう。補修よろしくお願いします」 。これについては、すぐに担当課から詳細問い合わせの連絡がきていた。 それで、いろいろ調べたら、1予算は残っている。2各地域から道路補修は要望がある、てなことがあったが、当局がこの24日に補修工事を実行した。「いつやるのかな」と思っていたが、まぁ、ほどほど早めに補修してくれてよかった。

●18日、劇団舞台工房風雷望主宰の尾形公氏と会う。劇団に誘われるが、柄じゃない。

●25日、失業保険の切れる前週18日に面接をして、一週間後訪問医療マッサージKEiROWで早速働き始める。

●29日、椎田のピースハウスに古城信忠君・母親忠子さんを見舞う。この日は北九州市議選の投票日。1月には現地小倉南区の下貫地域に数度入る。街頭でマイクを握って支援訴えもした。結果は日本共産党が9議席から10議席になった。

|

■2016年行動日誌

topへ>>

■2016.12行動日誌

|

●2日、新田原聖母病院諸岡三之副院長に会う。彼は友人諸岡純二君の弟。付属デイサービス施設の私を見つけて連絡をくれたのだ。横浜に住む純二君の電話番号を教えてもらう。

●3日、行橋市文化協会長の山田英俊君に、彼がセンター長を務める子供サポートセンターで会う。彼は豊津高校時代の同級生。ずっと教育畑を歩いてきた人で、先年まで市の教育長職にあった。思うに、彼は人生で出会った人間の中で、最も優しい眼をしている人物のひとりである。眼光に思慮深さも窺える。その眼差しが47年ぶりに会って少しも変わっていなかったことに安心した。

●4日、雨の日曜日、従弟の家で樹木と花を植えた。その後、蓑島の公園に行き、遊歩道横の土手に花ゆずを植える。公園の遊歩道階段の土が流れていたので1段だけ補修する。いずれ、すべてを修繕することになるだろう(しかしその後補修は叶わなかった)。蓑島では小学校のマラソン大会が行なわれていて、選手を島民が総出で応援していたのだった。

●5日、新田原聖母病院に、仲津小学校・仲津中学校・豊津高校時代の同級生であった古城信忠君を見舞う。40歳からずっとベッドに臥しているという。何をしてやれるだろうか?とりあえず6日に欲しいといわれていた老眼鏡を届ける。

●8日、藤木功一行橋市議会議員に会う。この日以降図書館建設まったの会の会議に参加。

●9日、京都郡みやこ町勝山にある黒田観音に行く。事前に調べて、観音山の北の諌山地区から道があるかなと思って向かったが駄目だった。それで黒田の村中に戻って、2人くらいの村人に訊いてようやく登り口を見つける。県道250号線から山道を1.8キロ、途中、2人の下山者に会った。観音像の前にある駐車場に着く。広い第2駐車場は少し先の方にある。第2駐車場からは階段になっている参道があった。

「胸の観音」とも呼ばれている黒田観音の由来。この地にいた長者の末娘が雨乞いで大蛇の嫁になるように約束させられた。観音経のお陰で難を逃れたが、帰途この地で心臓麻痺で死んだ。村人は彼女をこの地に祭った。以後、結核など胸の病で苦しむ人々に信仰された。

階段のすぐ先に「ここから8分」と書かれた立札のある小屋があり、同行してきた母をそこに残し、さらに上る。すぐに休憩所があって、見上げると階段の上に建物がある。それは休憩所の小屋で、登ってみるとそこには誰もいなかったが、ここからは黒田集落の眺めがいい。休憩所の前の巨岩の下に観音が祭られている。右手分岐正面には大岩の下を抜けてすぐに奥の院へ、上部に登ると鐘楼と稲荷、それに少し離れた高台に柴燈護摩壇のある展望台がある。思ったより大きな観音だった。

県道250号線に戻って、黒田地内で薬局を営んでいる従姉の母違いの妹けい子女史に初めて会う。国道201号線経由で行橋の街に戻り、丸亀うどんで釜揚げうどんを食って帰宅。

●21日、椎田のピースハウスに古城信忠君を見舞う。この日は母親の忠子さんのみ見舞い。18日に撮影した実家の写真を引き伸ばして持っていく。忠子さんにいろいろ聞く。翌22日、再度、古城信忠・忠子親子を見舞う。古城信忠君の家は終戦時米軍機の銃撃を赤煉瓦塀に受けた家だった。この煉瓦塀は来年道路拡幅のため掩体壕公園に移設されるという。

●26日、香春町の望岳園にいる叔父・川端規さんを訪ねる。望岳園の「岳」は五木寛之「青春の門」で有名な香春岳から。

●31日、2006年5月1日以降10年8ヶ月続けてきた「日本観光情報」を廃業する。

■2016.11行動日誌

|

●11日、新田原聖母病院付属デイサービス施設で働き始める。しかしこれは12月7日で辞めることになる。

●13日、築上町で開催された収穫祭に行く。果物、野菜、軽四輪車、トラクターと草刈り機などの他、なるほど、仏壇や補聴器などが売られていた。ゲートボール場にはうどん店なども並び、舞台では演歌歌手が唄を披露していた。小ミカンを購入して帰宅。この日、従弟松本靖則君からから車ニッサンモコをもらう。15日、曽根に行き、軽自動車協会で登録。任意保険に入った。

●20日、道場寺山(神万歳山とも・地元では大山)中腹に7本の無花果の挿し木をする。同時に公孫樹10粒も。下に降りて、墓地上で加藤百合の種撒く。

●24日、衛星放送アンテナを設置。

●25日、道場寺山(神万歳山:地元呼称は「大山」)頂上に檸檬の木を、中腹に無花果の木を植える。

●27日、日曜日、築上町にある築城基地航空祭に行く。 天気予報通り、当日は午前中雨。昼から雨が止んだ。車では大変のようなので、原付で行くもそれも遠くの駐車場しか利用できないとのことで、自転車で出直す。15分ほどで到着。

入り口は歩行者用の正門でなく、少し南側にある東門から入る。体育館横の駐輪場から、航空機展示場、正門に向かう。グラウンドで行われていた食事テント、物品販売場はぬかるみで大変だった。これでは売り上げも少ないだろう。滑走路方面に移動。飛行機は見慣れているので、見学者を見ていた。おそらく晴天ならばもっと多くの人たちが集まっただろう。雨上がりで戦闘機が飛び、多くのファンが望遠レンズのカメラと、スマホを空に向けていた。戦闘ヘリ、P3Cオライオンなども展示。

舞台が設置されていた格納庫では、内閣府が尖閣諸島、竹島の領土資料パネル展示がされていた。見ていると担当者が説明をしてきた。 その後、1台2000万円するという軽装甲車、対空砲火車両を見て、ジェット機の操縦席を見学。再びエプロンに出ると空に字を残す曲芸飛行が行われていた。 2時間ほどいて帰宅。

●30日、近所の竹林から竹を切り畑に持っていく。

■2016.10行動日誌

|

●6日、午後、豊津経由で8月19日に行った伊良原ダムを再度見に行く。現地ではたくさんの工事車両が見られる。かなり大きな工事である。<写真1>その後、帆柱から築城方面の県道237号線を走り、牧の原キャンプ場の先で県道32号線で求菩提山に向かう。町境の近く次郎坊峠まで上りと下りにカーブが連続しているが思ったより整備された道だった。案内板に従って求菩提山の道に入る。完全一車線の山道。行き止まりに駐車場がある。ここは英彦山のように現役の修験の山ではなくなっている感じだ。写真2は求菩提山最奥駐車場から山頂へ向かう階段。写真3は現在乗っている求菩提山駐車場のトヨタBb

求菩提山から求菩提キャンプ場入り口を経て、豊前市街地へ向かう。途中にはほたるの里清原自然公園などがある。自由市場で買い物をして、京築アグリラインと交差、東九州自動車道の下をくぐり、国道10号線で帰宅。

●11日、旧国道10号線を南下、宇島漁港に行く<写真>。それから農協のふれあい市場に行くが値段が高い。どうにかならないものか。さらに国道10号線を南下、中津市のイオンショッピングモール三光で食事をして帰宅。

●14日、全日本年金者組合主催のバザールを見学。5個組の茶碗蒸しセットと、吸い物セットを各300円で購入。野菜・果物なども売ればいいのに。

●15日、午後、第20回行橋まちなか市場を見学。野菜・果物なども以前は売っていたとのこと。客が少ないから店がでないというが、逆だろう。しかし努力はしてきたはず。今後かかわりをどうするかを考えている。写真は15日の畑のオクラと花壇の三つ葉など。

●29日、7時出発。8時小倉駅で進美恵子叔母と合流、8:35小倉出発。9:50山陽小野田市役所で的場記和子さんと合流して、10:10大須恵光安寺に的場眞須恵さんを2003年以来で訪ねる。本山岬公園<写真>、竜王山公園。晴れてはいたが午後の靄で水平線近くは見えなかった。ポケモンをやっている可愛い女性の二人組。桜の名所である竜王山公園には季節を間違えた桜が一塊咲いていた。16:30辞去。17時小野田IC。17:50行橋IC。18:30帰宅。

●30日、13:15出発。国道201号線で香春、福知、直方、進寅臣さんが耕作していた畑<写真・グーグルアースより>を見て、福間。それから満タン給油して、岡垣町16:10。海老津16:31-西小倉17:14-行橋-新田原。

●31日、ヤマトシステムハウス鋤先明代表に会う。

■2016.9行動日誌

|

●10日、午後、行橋まちなか市場を見学。このイベントは毎月1回開催されていてこの月で19回目。ギャラリー花水木の中川久子女史に会って話を聞く。

それから百三十銀行を見て、旧飴屋門、長峡川に架かる万年橋などを撮影しているとこの春閉店した秋永毎日堂向かいの石井食料店の主人から話しかけられ、しばし話す。子どもの頃、そこだけ舗装されていた万年橋の上で自転車に乗る練習していたという。飴屋のあるこの十字路は旧中津街道のかなり中心的な場所だったらしい。飴屋は江戸時代の豪商。文字通り飴の製造販売に始まり、綿、上方製品仕入販売・質、酒・醤油醸造などをした。等覚寺・今井社参詣の折の宿泊所にもなった小笠原藩行事本陣でもあった。わが母校豊津高校も恩恵を受けていて、1870年に「京都郡行事村玉江彦右衛門、藩学の再興を謀り、独力校舎を建築して、之を献じたリ、即ち育徳館是なり、藩主その志を賞し、特に擢でゝ、士族に列せリ、建築費時下七千両を要せしと云ふ」とある。飴屋の水飴は「行事飴屋の美壽飴」として復活している。

さて、この街道筋の東側が東町、西側は西町、京都方面に向かうということで北には「京町」があり、西には博多へ向かうということで「博多町」があったことを聞く。飴屋の息子が金と掛け軸を持ち出して大阪に出奔して金を使い果たし、掛け軸を入質しようとしたところ目利きの質屋が、「この掛け軸はどうした。これは大阪の誰々の家と、豊前行事村の飴屋にしかないものだ」と言われて、飴屋の人間であることが知れ、郷里に戻されたとかの話も聞く。帰りに畑に寄って、ナフコで102円で購入した蚊避けのローズゼラニウムを植える。

●11日、午後、築上町にある菅原道真を祀る県社・浜の宮綱敷天満宮に行く。とても広大で立派な境内。ここは、約1000本の紅梅・白梅が咲く名所。901年に菅原道真が大宰府に左遷されて赴く途中嵐に遭いここにたどり着いた。その時に漁船の網の綱を敷いて休んだことに名前は由来する。955年に国府令により社殿が創設され、のち1634年、豊前小倉藩初代藩主小笠原忠真、豊後日出藩初代藩主木下延俊により現在の社殿が造営されたもので「東の太宰府」とも呼ばれている。

●23日、畑で、友人元松均君からもらった用具収容用のビニールテントを建てた。これはこの夏、彼の家の納屋の整理を手伝った際にもらってきた物のひとつである。何かわからん長さの棒があったのだが、先達て沓尾を通過する際、某家のガレージに同じものを見つけたので家人に頼んで見せてもらい、構造をメモしてきた。

それに従って造り始めると、どうもコネクターが不足しているらしい。それで、内部に棚を設けるようになっていたのをやめて、真四角の物に変更した。不足したコネクターをカバーするのに、長いパイプが4本必要になったので、同じ太さの園芸用パイプをカットした。とてもうまくできた。あとは、風で飛ばぬ工夫をせねばならん。このビニールハウスをどう活用するかはこれから考えねばならん。(後日ビニールハウスは風で飛ばぬように小屋の隣に移設して、野菜栽培用に使用した)

■2016.8行動日誌

|

●7日、行橋市の稲童地区にある航空機を隠す掩体壕に行った。また地区中心部にある機銃掃射の弾痕の痕が赤煉瓦塀に残る古城家にも行った。この塀は71年前の今日、近くに海軍築城飛行場があったため、大規模な空襲を受けた際のものである。そしてそこも狛犬などが被災した安浦神社を訪問。その後、長井、沓尾経由で蓑島へ。蓑島神社前から小糸島浜、龍宮浜<写真>と走り、島を一周した。

●10日、豊津高校へ。在学生が郡長正のことを知らなったのに驚いた。小笠原神社、みやこ町歴史民俗博物館にとにかく初めて行く。犀川駅、勝山町元松均君の家に行く。ブルーベリーを採取して帰宅。

●11日、行橋インターから九州道に入る。。帰省車両で少し渋滞。福津町東福間の叔父の初盆へ。帰りは、古賀インター経由で17:00に行橋に戻る。

●13日、新田原カトリック教会の納涼祭へ行く。中学時代の同級生神崎構成君を見かける。自宅から20:30の花火を見る。

●18日、溜池の蓮の写真撮影。稲童から長井に行く。浜では元漁師の人たちが日陰で談笑する一団がいて話を聞いた。戦中に貝の採取ができずにいたため、終戦後、大量に貝類が獲れた。あまりにたくさん網に掛り舟がひっくり返ったこともある。浅蜊やマテ外貝が獲れていたが、今は海水温が上がったり、獲り過ぎでほとんど収獲がない。漁師も2人に減った。跡継ぎもいない、などなど。「あんた、見たことがある」と、春先に取材に来た新聞記者に間違えられた。

●19日、とても暑い日。11:00に原付で出発、築上町のメタセの杜でバナナとラスクを買って、県道237号線・城井川沿いを遡上。貴船神社、旧蔵内邸、本庄の大楠、寒田、求菩提山分岐、牧の原キャンプ場、カーブをたくさん曲がり、町境の峠のトンネルを抜け、犀川町帆柱。この道はかつて反対方向に走ったことがある。国道496号線に入り、上伊良原で道路上にいた町の人に伊良原ダム工事のことを訊く。すぐに工事現場になる。大きな橋が架かり、迂回道路もかなり山の上を走り、とんでもない大工事のようだった。2018年に完成予定。本当にこのダム必要?下伊良原が実家の高校時代の友人も豊津の町中に移転した。12:45に帰宅。

■2016.7行動日誌

|

●3日、ちょっと時間があったので行橋市の稲童、長井、沓尾を走って来た。長井地区は毎年秋に金時人参を植えて、正月時期に出荷するらしい。それは随分以前から栽培の歴史があるという。金時人参は頼光四天王の一人・坂田金時が赤い顔をしていたことに由来する。高い畝が必要なのは湿気がダメなのと、細かい土壌作りも必要で手間がかかる。収量が少ないこともあって、伝統的に作物とするのは地域が限られるのかも。ところでその長井や隣接する稲童地区は太陽光発電が盛ん。まぁ、これも耕作者がいなくなった関係で仕方のないことか?<写真1>。

ちなみに、長井で農作業をしていた人に訊くと、豊津の店(おそらくグリーン豊津)と羽根木のふれあい市場に出荷しているらしい。ふれあい市場は取り扱い手数料15%。中には「とんでもなく安い値段を付けて出品する奴が時々いる」という話。おじいさんの時代はもっと盛んだったけど現在は自分の畑では、80m×4列くらいの耕作規模という。

長井のあと、蓑島まで行く予定だったが、来客のくる時間が迫っていて、とりあえず沓尾の島式漁港と蓑洲亭を見学。<写真2>。

蓑洲亭の外にでて漁師の人に声をかけて話を聞いた。昼間なのに少し酒臭かった。「酒を買いたいから店まで乗せていけ」ということで、常盤橋まで走った。その御人は10歳くらい年上と思ったら、わずか1年上の人だった。漁師は紫外線が皮膚を傷めるのかな?御仁はコンビニでカップ酒1本と煙草を1箱購入。また沓尾まで戻っていたら、完全に時間がなくなった。蓑島行は断念して自宅へ。

帰宅すると、予定通り、弟とその長男が来たので、昼食の後、畑に異動して小屋を完成した。小屋内部に残った柿の木の根をつぶし、壁部の塩ビ・トタンの残りの傘釘を打ち、小屋内部に1段の棚を作った。入り口の扉作りなどまだやることはあるが、大体できた。前回の旧宅は2010年に建てて費用は26000円かかり(後、工務店で扉に1万円)、今回は35000円くらいかかった。これから、暑い夏の日を迎える。

<写真3>は、小屋付近で奥の青い壁部分が増築の小屋、白いのは旧小屋。右の樹木は公孫樹。正面2本と左上に覆いかぶさっているのは柿の木。他に葡萄と梅、無花果、蜜柑、金柑、山椒、お茶の木がある。畑はといえばこの小屋の手前と向こう側に細長く続いていて150坪ほどある。現在の野菜は、西瓜、小玉西瓜、茄子、トマト、胡瓜、各種の豆、苦瓜、里芋、ピーマン、唐辛子。薩摩芋は先日苗を植え終わったばかり。柿の木の下に休憩スペースを設けている。ここは樹木の葉が日除けになっている。なお小屋の屋根からの雨水を溜める桶を5つ置いている。

●9日、9:36新田原-10:16西小倉-10:57海老津。岡垣町の弟宅。波津海岸-割烹みよしにて昼食。ここの駐車場には電気自動車の充電設備がある-弟宅-国道3号線-ニトリ、福岡市着。10日は博多祇園山笠の流舁きの日でこの日も浴衣姿の女性が歩いていた。この博多の街中といえども歩道に雑草が生えている。さすると貧しい行橋の町中なんぞの完璧な雑草対策は無理なのか。もう予算とかそういう問題ではなく町内会とか、シルバーボランティアとか、「行橋を良くする2000人の会」とかでやっていかないと無理なんだなと思った-ヤフオクドーム-福岡タワー-17:00国道201号線-笹栗-飯塚-17:55道の駅糸田-香春-18:30行橋。

●12日、先日に引き続き、10時から勝山の元松均君宅で片付け。この日は、納屋に放り込んでいたさまざまな物を分別、ゴミの焼却~15:00。これ以降、19日(~17:00)、26日にも片付け。但し26日は12時まで。

●15日、午後、大山に登る。大山といっても標高わずか71.2m・4等三角点の山である。この山は地元では大山と呼ばれている。その名は、祀られている大山津見神に由来するが、正式には道場寺山という。 また県道を挟んでいささか面積は広いが最上部でも標高39mの小森山と対峙しているからでもあろう。ちなみに小森山の名は、この山を所有していた地元の大地主であった小森家によっている。

大山の名は、祀られている大山津見神に由来するが、正式には道場寺山というが、その他に神万歳山と呼ばれていることは地元民にもあまり知られていない。神万歳の由来は、この山が万歳の発祥の地であるからという。

麓からは北山神社の階段を登る。両側には椎の大木が茂る。実はこの山には数種の椎の木が全山を覆っている。階段の最上部に奉納相撲の土俵と、神楽殿、本殿がある。

この神社は住所とすれば大字道場寺字サギ山444ということになる。高産霊神、高龗神を祭神とする。元禄13年3月の髙橋忠右衛門房利・神主神崎数馬氏貞という棟札が見つかっていることからその歴史は古い。

神社前の広場奥にも椎の木の大木があり、そこから坂道を道なりに直登すると、五分ほどで頂上に出る。

頂上の展望公園付近には巨岩が20個ほども点在し、まるで岩手県遠野市の五百羅漢のよう。高さ2m・4m四方の大きさの大岩がある。東側に岩の割れ目がわずかにあり、これに足をかけて上に登ることができる。上部はほぼ平らになっている。地元では八帖岩と呼ばれ、遊山などで愛されていた。今はこの岩の上に仲哀天皇の記念碑が鎮座しているが、この石碑は以前は少し北側の別の岩の上にあったのを移設したものである。公園内は桜の木が植えられている。この桜の木は地元の小森ハナさんが寄贈したもの。頂上から東方向に眺望が開けて、二崎、北九州空港、蓑島、覗山が見える。西側にも平尾台初め多くの山々が見渡せる。

八帖岩は周防灘が火山爆発でできた古代に噴石として飛来したといわれているが、周囲には同じような岩がたくさんあることからこの1個が飛んできて偶然頂上にとどまったとは思えない。飛来説は信じがたい。岩上から西側を見降ろすとプールのようなセメント造りの3つの水槽があった。この施設は太平洋戦争中、直下の祓川の水を汲み上げて、当時の陸軍築城飛行場まで水を供給しようとした戦争遺構である。今この水槽の1つが、埋められ公園の一部になっている。八帖岩の上であの卑弥呼が祈祷を行なっていたという言い伝えもある

この道場寺山には今は祓川を隔ててこの山のすぐ西側にある草場地区にある豊日別神社が以前ある。今は住宅建設で、山容が変わるほど削られてしまい山容が変わったほどになっている。山の北側にあった階段が豊日別神社に関係していたかもしれないが、遺構は果たして失われてしまったのだろうか?

なお道場寺には次のような小字がある。欠無、居屋敷、常念松、石仏、壱丁田など。

●16日、午後から行橋市研修センターで「庭木の剪定と管理講習会」に参加。その前に、時間があったので稲童浜、長井、沓尾、蓑島を回る。蓑島では翌年1月のシーサイドマラソンのコースになるということで、樹木の刈込が行われていた。長井海水浴場のビーチバレーのように、マラソン、いいじゃない?

福岡県緑化センター主催で年1回開催される「庭木の剪定と管理講習会」は30名程度の参加で内容は有意義だった。樹木の見本を持参して剪定の実技、害虫の写真展示なども良かったし、なにより講義内容がとても勉強になった。いろいろあったがその一部を紹介すると、以下の通り。

<○後日収載>

●25日、北九州市の小倉に行く。小倉駅は立派になっている。ただ、小倉の弱点は駅前が狭いことなのだ。小倉城、北九州市役所、リバーウォークの見える紫川河畔にも行った。

●29日夕刻、行橋市稲童浜に行く。

岸壁にいた松栄丸船長に話を聞く。

○海が穏やかなら夕方山口県沖の周防灘に出漁して、朝方3時頃寄港する。本日は沖合は波が荒いので取りやめ。それでも出漁した船はいる。

○出漁は単独で出かけても、漁場は大体同じ場所。

○水揚げは蓑島漁港。

○蓑島は小漁船が多い。稲童は大漁船(といっても4.99t=5t未満船)も多く、漁に出るのは夫婦者も含めて5人ほどいる。宇島漁港はもっと大漁船がある。宇島漁港は中津市場に水揚げする。

○4.99tの船は新造船で一式揃えて2000万円。30年ほど前は300万円だった。松栄丸も耐久年数を過ぎているが今も乗っている。

○後継者がいないので、今はほとんど新造船はない。

○この10年ほど得に魚が獲れなくなった。毎年各地で放流はしているがおそらく魚の餌になってるのだろう、と。

○稲童浜にもガザミ研究所があったが数十年前に止めている。

○クルマエビも以前ほど獲れなくなった。いまはガザエビしか獲れない。鯔も獲れるが自分は打ち網でこのエビを獲る。しかし市場価格は安い。

○1度の出漁で重油代は以前は約1万円、いまは少し安くなって6000円位。

というようなことを聞いた。少し寂しい港の風景であった。その後、稲童掩体壕、築城飛行場展望公園へと回る。

●30日、徳永克子行橋市議会議員に会う。

●31日、日曜午後から大分県中津市に行く。イオンモール三光で買い物をしたあと、福沢諭吉旧居と、近くにある中津城を訪れる。中津城は黒田官兵衛が築城、細川忠興が完成させ、後、江戸時代に徳川家康とも関連のある奥平氏の居城になった。この城は福岡・大分の県境である山国川の河口付近で中津川の河畔にあって景色がとてもいい。河縁にある築地も美しく、辺りに潮の香りが漂っている。ただしこれらの建物は後年予想されて造営されたもの。吉富町を経由して帰宅。

■2016.6行動日誌

|

●4日、仙台市若林区にある今泉リサイクルプラザに行った。先日、行ってみて、その存在があまり知られていないこともあってこれは広く市民に知らせねばと思ったからだ。受付の人と所長に話を聞いた。

この今泉リサイクルプラザは、葛岡リサイクルプラザに遅れること6年、2001年4月にオープンした施設。市民のもったいない意識から、不要になった家具、衣類、玩具を持ってきてもらい、再生し、展示、希望者にリサイクルするというもの。受け入れの時は壊れた品、傷つい物、ベビーシートなど安全性が確認できない物、寝具など衛生的に難のある物は断るという。家具などは毎月1人1点が応募可で第4月曜抽選、葉書で当選を知らせる。家具は30倍くらいの競争率で、人気のある物は50倍を超える時もあるし、低いものは3~5倍程度で比較的当選しやすい時もある。衣類については1回3点まで希望品をその場で持ち帰れる。1週間内では10点以内の制限がある。家具・衣類いずれも気持ち分のカンパを置いてい。書籍も1日3点までその場で持ち帰れる。書籍はカンパ不要。

この施設の存在は仙台市のホームページでも知らさせているが、あまり認知されていない。保管スペース、再生スタッフの関係で持ち込みが多すぎても困るという。また、人気が出すぎて応募者が大量に増えても当選確率が下がり、これはこれでまた問題になるかなという。持ち込みと引き取りは現在バランスが取れているらしい。

扇風機とか、ストーブとかの季節用品も配慮され、展示品はばらつきがないようにしている。中には立派なテーブルなどもあり、活用するといいと思われる。同じリサイクルプラザは葛岡にもあり、そちらが展示品が多いが、応募者も多いとのこと、どちらにするか考えようではある。両方の施設に行って応募している人もいる。

○今泉リサイクルプラザ=仙台市若林区今泉字上新田103、電話022-289-6401、9:00~16:30、12/28~1/4のみ休(他に年4回程度定期清掃日が休館)

●7日、仙台市錦ヶ丘にある天文台に行く。駐車場か自然に建物裏手に回ったようで、入り口はどこだ?と思って近づくと、幼稚園児の団体が、あるドアから出てきた。開放禁止のドア…。中を覗くと館内のようなので入って行った。 歩いていくと売店や、入り口があり、入り口正面が入館受付のようだった。まぁ、自分は無料の見学カードを持っているので、特に裏から入って来たことなど申し出ないで、堂々とその受付の前を歩いて見学スペースに進んだ。こういう時は、臆せずにいると疑われないものである。 ところで展示物は思いのほか多彩だった。

隕鉄に触った。太陽の大きさを実感した。昔の観察機器も見た。比較的宇宙に興味を持っている方なので、面白かった。 見学後、錦ヶ丘在住のKさんの家に行って、デッキの防腐・防水ペイントを塗った。

●14日、引っ越し作業。部屋に何もないので予定していた夜23:15のウィラーバスで新宿へ。さらば仙台。

●15日、5:40新宿から東京。6:30の東京発のぞみ5号で小倉11:18。行橋12:00。市役所で転入手続きなど。入居決定。

●16日、14日夕刻仙台を出発し、新潟、山陽道経由で九州入りし、行橋に投宿していた吉田総耕、石井薫両君が本日やって来て3人で引越作業。4階まで運び上げるのは大変だった。夕方終了。打ち上げで行橋駅前の縁(えにし)で味噌・キムチもつ鍋食う。

●17日、電話繋ぐ。

●20日、行橋税務署に事業所異動届け、仙台の鍵を郵便で返却、行橋警察署に免許住所変更、ヤマダ電機でテレビアンテナの分配器購入。

●24日、バスでルミエールに行く。築城駅から行橋駅まで移動。華さん食堂で食事。ダイソー、ドンキ、ゆめタウン、バスで帰宅。

●25日、車入手、冷蔵庫来る。原付エンジンかからず。

●26日、原付バッテリー交換。

●27日、勝山・元松均君宅で片付け。

●28日、インターネット無線ラン繋ぐ。

●30日、転居葉書出す。文面=「九州は梅雨の季節で、このところ雨ばかりです。6月15日に福岡へ来まして、ようやく引っ越しの整理がつきました。ここは福岡県東海岸で、割と近くに瀬戸内海の一部である周防灘に面しています。行橋市というところは人口約7万人、北九州市への通勤都市にもなっています。有名な福岡市とはちょっと離れていて文化も違います。越してきた緑の多い住居4階の窓からは北は平尾台などの山並み、南は航空自衛隊築城基地の飛行機の発着が見える景色のいい場所です。交通の便もよく、目の前が大きな病院で、食料品も安くて暮らしやすい町です。九州の入り口という場所ですので、遠いですけど、機会があればぜひ足をお運びください。東京からの便がある北九州空港までは車で20分です。2016.6.30」

畑仕事をしていて、当日予定にはなかったのだが、急遽、小屋造りに着手。これは旧小屋に併設してほぼ2倍に増築する作業。急遽といっても小屋造りそのものは予定していて、27日に木材などの材料を購入していたもの。30日夕方までかかって、フレームを造り、屋根と壁の塩ビ、トタン板も打ち付けた。母と儂は小屋造りは得意で、水平器や垂直分銅も使用しないで造る。昼食は畑で弁当。午後、トライアル購入のアイスクリーム。完成した小屋は少し曲がっていた。 行橋市役所で参議院選挙不在者投票。

■2016.5行動日誌

|

●2日、仙台市長町のテクテに行った。パンセでパンを買い、店内でコーヒーを飲んだ。写真はきのことチーズパン280円とうぐいす豆パン302円。

●6日、ドラゴンフルーツを食べた。健康食品でサボテンの一種ではあるが、このホワイトピタヤはあまり甘味はなくタンパク。酸味はない。水分はほどほどにある。レモン汁をかけてもいいがそのままでも食べることができる。キウイのような種がある。何かの味に似ているのだが、何なのかわからん。

●15日、仙台国際センターで開催された日本共産党演説会に行ってきた。少し時間があったので、新しくできた仙台市地下鉄東西線の国際センター駅も見学してきた。仙台を代表するのもう一つの顔のように、明るく広々とした駅舎であった。2階の喫茶コーナーも余裕があった。演説会の始まる前、建物前の道路にいて、右翼の街頭宣伝車が6~7台何度も会場前を行き来しているのを見ていた。その内の2台は、騒音防止条例のようなもので警察から注意を受けていた。そうこうしていると通りがかりの自転車の30代の男が「お前日本人か?朝鮮人か?」と絡んできた。哀れな奴。14時から始まった演説会にそういうわけで途中から参加した。この日は、元宮城県町村会鹿野文永会長、桜井充参院候補、いわぶち友参院比例区候補、いわぶち彩子参院比例候補、笠井亮衆院議員などの話で、千人以上が参加した。立ったままで聞いていたのいささか疲れた。写真は会場の一番前の席で聞いていたY・柴田氏の撮影によるもの。

●18日、仙台市若林区の今泉リサイクルプラザに行く。ここは毎月1回家具1点希望を出して月末に抽選がある。洋服3点は随時任意の金額、図書は3点までその場で無料で持ち帰れる。9~16:30。

■2016.4行動日誌

|

●6日、近くの飯田八幡神社の桜が咲いたので、 仙台市内の桜の名所・榴ヶ岡公園に行ってみた。平日なのに、社会人らしき人や、主婦でいっぱい。 青空に、枝垂桜が映えて美しかった。 榴ヶ岡公園は夜間、ライトアップされるので、今宵は花見客であふれるだろう。

●16日、新しくできた仙台駅構内の施設、主に東急ハンズを見に行った。またダイエーから変わったイオンに行った。イオンは全く売り場が変化なかった。

■2016.3行動日誌

|

●24日、秋保温泉経由で県道132号秋保温泉愛子線を走る。この沿道を錦ヶ丘加藤家で咲いている百合で満たそうと計画している。しかし、それほど種を植える場所はない。谷間やサイカチ沼への林道も見てみる。ちょうど林間の春先の整備をしている時期である。帰りに秋保温泉にある「主婦の店さいち」に立ち寄るが何も買わない。それほど安いというわけではない。生出のファミリーストア匠で菓子を購入。相変わらずここは恐るべき安さであるぞよ。なぜか今日は客が多かった。それとも日中はいつもこんなに多いのか?いつもは土曜日の夕方しかこないからわからん。

●2016.3.29、HMR社の副社長から仙台市泉区高森・すていじ仙台のグリーンファームタルトをもらった。

この菓子の名称は「とちおとめのタルト」。とちおとめ、バター、アーモンド粉、佐藤、卵、薄力粉、ナバージュ、バニラエッセンス、ストロベリーリキュール、ラムj酒を使用している。 すていじ仙台は、社会福祉法人チャレンジドらいふの施設である。 この菓子の名称は「とちおとめのタルト」。とちおとめ、バター、アーモンド粉、佐藤、卵、薄力粉、ナバージュ、バニラエッセンス、ストロベリーリキュール、ラムj酒を使用している。 すていじ仙台は、社会福祉法人チャレンジドらいふの施設である。

■2016.2行動日誌

|

●20日、小雨だったがそれほど寒くない日。仙台駅東口のSK7でHMR社の新年会。

1月末のが延期されていたもの。料理はよかった。例年通り、最後のビンゴ大会が盛り上がった。カップ麺1箱が当たった。18:30~21:00。土曜のせいだろうか、それともいつもなのか、店内はお客でいっぱいだった。

●その同じ20日、秋田県多喜二祭の記録第3集『小林多喜二・生地からの発信』が刊行された。私も「秋田県多喜二祭の思い出など」という文を書いている。内容は、以下の通り。

○序文・工藤一紘…多喜二の生地からの発信

○評論・エッセイ(1)

尾西康充…集団が生み出す暴力/倉田稔…小林多喜二卒業論文のミステリー/碓田のぼる…小林多喜二の短歌観と佐々木妙二/北条常久…「蟹工船」から「蒼氓」へ/長谷田直之…小林多喜二奪還事件とは何か/藤田廣登…秋田県小林多喜二展の過去・現在/北村隆志…最近の多喜二研究から備考三つ/島村輝…相次ぐ「蟹工船」の外国語翻訳出版/茶谷十六…二十年前に刊行されていたハングル版『蟹工船』/最上健造…石坂洋次郎は多喜二をどうみていたか/荻野富士夫…仮想・多喜二宛田口タキの返信/工藤一紘…ノーマ・フィールドさんと秋田、そしてタキさんのこと

○多喜二作品の考察

大田努…党生活者/尾西康充…不在地主/荻野富士夫…一九二八年三月十五日/宮本阿伎…工場細胞/佐々木孝一…「防雪林」の情景に寄せて

○寄稿小林多喜二と私

浜林正夫…小樽・多喜二碑建設運動との関わり/本庄豊…戦争孤児と山宣、多喜二/高橋秀晴…小林多喜二と私・/東幹夫…多喜二の人となり/児玉金友…詩・新しい年2月/高坂裕子…山宣がここさ来た/伊藤芳昭…『スターリン秘史』を読んで/佐竹翌子…数十年ぶりに「党生活者」を/鈴木康吉…「倉田工業」今昔/鈴木貴裕…「蟹工船」小林多喜二の遺産/山田昇…無垢な愛と限りない勇気を/高橋清人…小樽のばばちゃんのこと/横山孝子…多喜二のお母さんと/大山兼司…木村勇二(多喜二の従弟)さんを訪ねて/宮腰孝悦…「読書会」にお迎えしカノーマーフィールドさんのこと

○寄稿多喜二祭と私

富富樫康雄…「多喜二」のフィールドワーク/茶谷十六…いま、世界に羽ばたく小林多喜二の文学/齋藤重一…展示資料の豊富さと充実した内容/佐藤好徳…新世紀に輝く作家/松本礼二…秋田県多喜二祭の思い出など/佐々木孝一…県・

児童会館のこと/佐藤三郎…各地の多喜二祭成功の秘密/大山兼司…初期の頃の思い出から中田博…社会科学の視点で多喜二を見直す/松坂敏悦…生誕の地碑を守りつづけて/鈴木甚郎…多喜二に魅せられて/渡部雅子…多喜二の願った社会の実現を/和田康逸…多喜二と私と叺つながり/伊藤ヒサ子…司会を務めて15年/嶋田宗雄…多喜二の生涯に寄り添うツアーに参加して/森下通也…見えない政治の壁/小牧昌美…初めて韓国を旅して/小牧薫…多喜二が結ぶ絆/工藤初子…「韓国の歴史と文化を訪ねる旅」に参加して/松島啓昇…多喜二へと繋がる思い

○コラム

木内和香…秋田県多喜二祭/児玉金友多喜二の火を継ぐ/碓田のぼる雪熱し回想の墓前祭

○評論・エッセイ(2)

高橋秀晴…世界に繋がる研究テーマに県多喜二祭・記念の集いに寄せて/ノーマ・フィールド…思想に血を通わせた 多喜二の恋人「タキちゃん」/池田博穂…『時代を撃て・多喜二』に込めたもの/松澤信祐…なぜ今も読まれ続けるのか/北条常久…嫌な二月がきた・多喜二の女性への視点/島村輝…若者たちはいかに「蟹工船」を読んだか/工藤一紘…「蟹工船」と秋田の若者たち・その内面を教育現場から探る/神村和美…多喜二の戦いを支えたもの/蠣崎澄子…七沢温泉と多喜二「扉は開かれた」/金泰京…小林多喜二文学の現在性/風間幸蔵…「多喜二祭の歴史」への感動と私の決意、自衛隊の国民監視差止訴訟控訴審の結審を迎えて

○記録・秋田県多喜二祭

秋田県多喜二祭抄録(第36~50回)/秋田県多喜二祭のあゆみ(1962~2015)

○資料

多喜二関係出版物一覧/小林多喜二略年譜/初出一覧/編集後記

○秋田県多喜二祭実行委員会発行・A5判並製本・カバー装・280ページ・頒価2500円+送料300円・連絡先:工藤一紘・〒010-1341 秋田市雄和新波字本屋敷90・TEL(FAX) 018-887-2007

■2016.1行動日誌

●2016.1.3福岡(~2015.12.30)

●・2015.12月30日、6:06仙台<やまびこ>8:16東京、8:30東京<のぞみ17>富士山は雲がかかっていた。浜名湖が美しい。10:42京都で乗り換える。10:52京都<のぞみ157>小倉13:35。13:44小倉<普通>14:12行橋、14:29行橋<普通>14:34新田原。

・2015.12月31日、風呂掃除。正月の買い物。午後も掃除。夕方、自転車で畑を見に行く。暗くなったので帰宅。

・1日、晴れ。雑煮食べる。掃除。午後、トライアルに清掃用品。掃除。夕食は雑煮、海つぶ。

・2日、曇り。甥の拓也来る、今井経由沓尾、蓑洲亭、

蓑島一周、周防館が改築されていた。行橋駅前の湖月堂で栗饅頭、福袋購入。ホームセンター、墓参り。畑。浴槽水あか取り。

・3日、13:29新田原<普通>14:13小倉、14:21小倉<のぞみ>19:13東京、19:20東京<はやぶさ>20:55仙台

|

topへ>>

|

■2015年行動日誌

topへ>>

■2015.12行動日誌

|

●3日、ミクシィの「小林多喜二」コミュに参加した。

多喜二の生地である秋田では「秋田県多喜二祭」をもう50年以上も続けている。多喜二祭は1962年から始められ、その後開催されない年もあったが、継続して50回を数える。

私は1978年の13回から1987年の22回まで実行委員会の事務局で活動した。出版社にいたことも活かして「秋田県多喜二祭の記録1962-1983」を編集、実行委員会から刊行した。

その後、2001年に「読本・秋田と小林多喜二」という本が出され、このたび、いわば第3集が出されるのを機に、ちょっと離れた仙台の地で公式ではないがホームページを作成して、2015年12月現在毎日更新中である。URLは、

http://rei9624.web.fc2.com/2015-3takiji.html。

●15~24日、近所の飯田八幡神社の銀杏の葉が風に舞っていたので毎日ゴミ袋に1袋分を掃除。自主的に連続10日やる。その内、手伝いをしてくれる人が増えた。途中で掃除道具を拝殿下から見つけて使ったので効率が上がった。氏子の先崎さんが、ゴミ袋をくれた。

■2015.11行動日誌

|

●2日、4:30に眠る。8:05に起きる。菓匠三全経由仙台宮城インター9:25。手形。午後、まるごと市場、13:08秋田南インター、西仙北パーキングでまるごと市場で買った寿司とパン食う。仙台港北インター16:00。東京インテリア、ニトリ。

●23日、6:15に起きる。6:28出発、6:55泉インター、秋田中央インター8:53。手形田中、納骨お経、白馬寺~12:00。12:10秋田中央。東北道前沢サービスエリアで食事。15:53泉インター。バイパス大渋滞で町中。幸町イオン。夕食は秋田パークホテルの弁当。

■2015.10行動日誌

|

●24日、若林区役所で県議会選挙不在者投票、ふじや千舟経由10:15仙台宮城インター、12:45JA葬祭場レゼール広面。14:00納棺、雨。買い物、夕食は弁当類。夜、遺体と共に就寝。

・25日、火葬場。太平荘女子職員が2人来ていた。午後、鈴木厚子女史にメール。泉に行く。16:00~通夜。会食。

夜、遺骨と共に就寝。

・26日、朝、結城氏に県議選の結果を聞く。11:00~本葬儀、12:00法要。午後、会食。14:00辞去。高速で仙台東17:00。

●31日、土曜日。04:00に眠る。9:30に起きる。石井さんの車で錦ヶ丘経由秋保温泉ばんじ家。12:20から麻雀。昼食は蕎麦とおにぎり。夕食、風呂を挟んで酒飲みながら麻雀~0:30。

翌日11月1日、6:50に起きる。朝食。8:00~麻雀。食い過ぎで吐く。~13:20。昼食は蕎麦。加藤+35×点3-24×チップ100=△1350円、猪俣-55×3+14×100=△250円、石井-14×3-5×100=△920円、松本+34×3+15×100=+2520円。帰宅して15:00~17:30眠る。

■2015.9行動日誌

|

●5日、6:30に起きる。ふじや千舟経由。9:40出発。国道48号線、国道13号線、雄勝から高速。13:30大平荘~14:25。駅前、手形。国道13号線、大曲ヤマダ電機、ニトリ。夕食は幸楽苑。道の駅雄勝で21~22時仮眠。国道13号線。翌0:11仙台、中田で給油。1:00帰着。

●20日、5日に続き、仙台秋田を往復した。7:00起きる。9:10出発。昼食は道の駅村山で温かい鶏そば、道の駅おばなざわで買い物。雄勝から秋田中央まで高速。14:00太平荘,

義父を見舞い~14:20。手形の白馬寺で墓参り。義姉のいる手形田中に寄る15:20~14:30。まだ明るい中、いつものように国道13号を南下。大曲のイオンで遊ぶ。夕食は車中で干し餅、白餡パン。22:10帰宅。全体で520km、ガソリン代は129円・29.62Lで3821円。夜、ほとんどすぐ眠る。思うに、仙台・秋田間を往復高速を利用すれば10600円くらいの料金が必要。上のような走りをすると少し時間はかかるが高速料金は2300円。この差額は、土産や途中の食事、茶菓などに使っても十分にお釣りがくる。

また、このルートは国道13号線の東根・村山間は整備されて走りやすい2車線、村山・新庄間、県境付近、雄勝・湯沢間も現在は無料区間を利用できる。今後もこのルートを利用しようと思う。

■2015.8行動日誌

|

●2日、投票。

■2015.7行動日誌

|

●19日、9:10出発、杜の市場経由、10:15泉インター、西仙北、秋田中央。八田大平荘。手形14~15:30、泉、割山。大曲18:35~56、横手市内回遊、新庄で給油4127円・20:53。東根。仙台、幸楽苑23:09でラーメン。帰着23:30・575km。

■2015.6行動日誌

|

●HMR社勤務。

■2015.5行動日誌

|

●19日、近くの食堂・好吃来に行く。

●26日、数十年ぶりに秋田市の鈴木厚子女史から電話。

■2015.4行動日誌

|

●15日、青葉区落合で自動車事故の法律相談。

■2015.3行動日誌

|

●14日、JR仙台駅で各地の駅弁を販売していたので久しぶりに鶏めしを買って、夕食で食べた。

鶏めし弁当は秋田県大館駅で販売されているもので、大館駅前の花善で作られている。

鶏がら飯、鶏肉甘辛煮、そぼろ玉子、栗甘露煮、ししとうと、蒲鉾、つみれ、椎茸甘露煮、さらに、きゅうり漬け、しば漬けなどが弁当の内容。

先日、札幌駅から大阪駅までのトワイライトエクスプレスが大雪で立ち往生した際に、乗客配られていたのがこの鶏めし弁当。乗客は立ち往生のハプニングとともに、その美味しさに偶然にめぐり合えたことに喜んだに違いない。

かつて秋田県に住んでいた時、仕事などで大館を通過するときは必ず、ここに立ち寄って食事には鶏めし弁当を食べたものだ。ホテルに泊った時も夕飯にこれを買ってきて食べた。

現在は、この鶏めし弁当は秋田駅でも購入できるようになっているという。

今日、購入したあとで気付いたのだが、この鶏めし弁当の「上」も販売されていた。こちらを食べてみるべきだったが、またの機会があるだろう。ちなみに880円、「上」は1100円。どちらも高くはないと思う。

|

●16日、17時からTKPガーデンシティ仙台勾当台で開催された国連防災世界会議主催・日本科学者会議地震津波災害復興研究委員会運営企画のの「大震災の経験を学び防災復興のあり方を考える」パプリック・フォーラムシンポジウムに参加。

■2015.2行動日誌

|

●19日、確定申告。

■2015.1行動日誌

|

●31日、雪。仙台駅北側のKKRでHMR社の新年会。

■2014年行動日誌

topへ>>

■2014.12行動日誌

|

●24日、2014年のクリスマスケーキは、 代官山kawagoe tatsuya。 全体的コンパクト。中は3段。チョコレートは濃厚。 上面に散らされた金粉がおしゃれか?

■2014.11行動日誌

|

●23日、7:49のバスで仙台駅。土産買い物して8:58仙台インター、前沢sa。昼食は3色パン、秋田南インター。御所野ジェイマルエー。12:30大平荘。相馬一族集合。手形宅~18:30。大曲イオン買い物経由、13号線。白沢給油。23:58帰宅。

■2014.10行動日誌

| ●13日、免許センター、仙台南署,ベガルタ練習場、県立図書館、アウトレット、コーヒー、昼食は蕎麦、午後、泉からバイパス経由カワチ、ユニクロ、長町イケア、ヨークベニマル。台風19号。

■2014.9行動日誌

| ●30日、みなと気仙沼大使を終了。2002年3月から務めた。就任当時はリアスさんりく気仙沼大使という名称だった。

■2014.8行動日誌

|

●14日、11:30のバスで街へ。電力ビル、一番町、藤崎タオル館、300円ショップ、ダイソー、ユニクロ。イービーンズ、ベローチェでコーヒーとハムサンド、市場で買い物。

■2014.7行動日誌

|

●19日、錦ヶ丘。10~17時まで麻雀。終了後、そのまま麻雀荘。夕食は抜き。18:00~朝5:00までやる。チップ20+27枚(これだけで8100円)、最高12ハン(立直一発トイトイ3暗刻龍6)。早朝5:20帰宅。

■2014.6行動日誌

|

●21日、さいかち沼。

■2014.5行動日誌

|

●11日、橋下経由錦が丘。テラス修理。10:30から麻雀。昼食は筍吸い物、午後も麻雀。四暗刻。

+ +

ツモ。 ツモ。

●31日、仙台市青葉区の藤崎本館6階美術ギャラリーで開催されている三浦美枝子創作人形展に行ってきた。

作家について詳しくは知らない。先日、地元テレビで放映されていたようである。ただ、ご本人が会場におられた。

会場で案内用の葉書を頂戴した。作品のひとつの題名は「お母さんの腕の中で」。

作品の多くは、少年もいるが、ほとんど少女。モデルはおそらくご自身のお子さんだろう。

一重まぶた、少しとがった唇…、その表情が似ている。

人形が着ている服もこまやか。

参考までに1体55000円くらい。妻は10000円ほどだったら購入する予定だったらしい。

30体のうち、10作品くらいが購入予約済みのシールが貼られていた。

この三浦美枝子創作人形展は、2014年5月29日(木) ~6月4日(水)。

■2014.4行動日誌

|

19日、秋保の森経由錦が丘。午後、ベランダ床修理。

●20日、曇天の予報であった日曜日、仙台市西公園に花見に行く。

地元歌謡3人ユニットが歌っていた。 快晴でもないが、日が射して暖かかった。

店も出ていた。景気はいいのかな? ソメイヨシノはまだ散っていなかった。

レンギョウの花も咲いていた。 行く途中のマンションのチューリップも美しかった。

■2014.3行動日誌

|

●1日、12:00歩いて出発土手経由長町イオンモール。食事。ユニクロジャケット3990円→1990円。歩いて帰る。足の裏が痛くなる。

■2014.2行動日誌

|

●2日、松島。

●15日、HMR社新年会。帰りにモリヤに寄る。

●22日、錦ケ丘。少し雪かき。

■2014.1行動日誌

|

●21日、戦災復興記念館。

■2013年行動日誌

topへ>>

■2013.12行動日誌

|

●22日、朝から小雨になったり晴れたりする天候だったが奥松島を走った。

松島海岸を過ぎて奥松島パークラインを進むといつの決壊によるものか富山付近に工事離合区間があった。

東名あたりの海岸部は更地になっていた。

野蒜駅付近から東名運河を渡り、海に出る。

日曜日ながら工事の関係車両も走っていた。松ヶ島橋で宮戸島に渡ると、左にあった嵯峨渓遊覧船乗り場がない。幾人かの釣り人が岸壁から糸を垂れているのが見える。

さらに先に進むと大高森登山口の広場では牡蠣を焼くテントが張られてあり、客で少し賑わっていた。大高森ホテルや奥松島縄文村の建物も無事。

郵便局・小学校を過ぎ、工事中の道を直進して月浜に着く。

集落付近には人家が一切なかった。小野さんの経営していたシーサイドペンションわんすてっぷも土台しか残していない。

隣の月浜に着くと、海岸入口には仮設住宅が並ぶ。海岸に出て久しぶりにしばし潮騒を聞く。

海辺で散策をしていた室浜に住んでいた古老漁師に震災の日のことを聞いた。

震災当日は島の各所が津波に襲われたが、日頃からの訓練が功奏して、身ひとつでという迅速な避難がこの地区の犠牲者を最小限にしたそうだ。

人々は小学校や近くの高台・裏山に逃げて助かり、ほとんどの人は我が家が津波に襲われるのは目撃しなかった。

一方、車で宮戸に戻ろうとした人たちが道路上で津波に飲まれたという。

現在宮戸島にはここを含めて3箇所の仮設住宅があるらしい。

月浜海岸はわずかあった高台の家は残り補修をしていた。

民宿で賑わっていた場所は現在土盛をして家を再建しようとしていた。

あのような大きな津波の来るのは大体400年周期なので、以前と同じような立地で集落を再生してもいいのではないかと思う。

帰ろうとすると海岸の道路には連休だからだろう被災地見学の車が数台見えた。

宮戸島から野蒜海岸に戻り、海岸線の道路から一本北側の道を行く。ここらあたりは以前は余景の松といわれた鬱蒼とした松林だったが、今ほとんどの松はなくなり、かんぽの宿松島の建物がはっきり見える。本館の建物はしっかりしているが、敷地内にあったゲートボール場は内部 が崩壊したまま残されている。

かんぽの宿から東に走った先の墓地には建てられたばかりのたくさんの新しい墓石が目立った。

県道27号線を戻って野蒜駅に立ち寄る。

駅舎やホームもそのまま放って置かれていた。

もう3年になろうというのに鉄骨の構造物がホームの屋根に倒れかかったままだ。 駅舎の窓も割れたまま。

震災跡構造物として野蒜駅を残すつもりなのかな?

そうでなければあまりにも長期間放って置かれすぎている気がする。

それなのに宮城県は耕作放棄地しかない浦戸諸島の無人島に20億円の予算で堤防を造ろうとした(これはさすがに国からストップがかかった)。奥松島はいつになったら復興するのだろうか?

国道45号線に戻ると、日本三景の松島海岸はそれなりに観光客が歩いていた。双観山付近で沖を見ると、就航する遊覧船の沖合の水平線が白く輝いた。

●25日、HMR社で同僚k氏出奔。

●29日、10:00~20:20麻雀。昼食は抜き、夕食も抜き。夜、20:41出社。

■2013.11行動日誌

|

●HMR社勤務。

■2013.10行動日誌

|

●HMR社勤務。

■2013.9行動日誌

|

●2013.9.7~8お台場、横浜、新百合ヶ丘

●7日、土曜日、眠らずにそのまま出発。仙台9:46~東京11:56。新橋-ゆりかもめ-台場。

ゆりかもめで、お台場に行ってきた。フジテレビの建物は思ったより大きかった。

見学コーナーのチャチさに呆れた。タモリの人形は似ていないし。

豊洲まで往復したので、7年後の会場予定地を見れてよかったス(*^_^*)。新橋に戻り、次に、横浜に行ってきた。

豊洲まで往復したので、7年後の会場予定地を見れてよかったス(*^_^*)。新橋に戻り、次に、横浜に行ってきた。

みなとみらい線で、元町・中華街駅へ。 横浜マリンタワーは上に登ると常に揺れているらしい。

山下公園で、この日は花火イベントらしい。見物客でいっぱいだった。山下公園で日本郵船氷川丸を見学した。ムニムニ。

横浜中華街ってどうなの?小さな中華まんが105円。潰れてしまえ!という感じ。

元町もなんとか生まれ変わらないと…。

赤レンガ倉庫方面がいいらしいけど?

やはり横浜ランドマークタワーを見ないと、横浜は語れないか。

横浜から新横浜。コンビニで買い物して、スーパーホテル新横浜。深夜東京にオリンピック決まる。

・8日、2:00に眠る。6:00起床。シャワー。朝食。新横浜8:02。行き過ぎて、関内-川崎。南武線で登戸9:50。小林氏の車でヒルズ川崎聖地。一周忌・納骨式。百合ケ丘で食事。小田急で登戸。川崎-東京15:40の新幹線。仙台17:33。バスで帰宅。

|

topへ>>

■2013.8行動日誌

|

●3日、錦ヶ丘にて1日で四暗刻2回あがる。

■2013.7行動日誌

|

●6日、サイカチ経由錦ヶ丘。

■2013.6行動日誌

|

●HMR社勤務。

■2013.5行動日誌

|

●18日、11:00歩いて長町へ。イオン・ザモール。バス停のベンチで休憩。溶けてきたのでレディボーデン大パック一気に食べる。

●25日、秋保山経由錦ヶ丘。

■2013.4行動日誌

|

●HMR社勤務。

■2013.3行動日誌

|

●HMR社勤務。

■2013.2行動日誌

|

●HMR社勤務。

■2013.1行動日誌

|

●HMR社勤務。

■2012年行動日誌

topへ>>

■2012.12行動日誌

|

●HMR社勤務。

■2012.11行動日誌

●2012.11.3~4浅草、川崎、秋月院

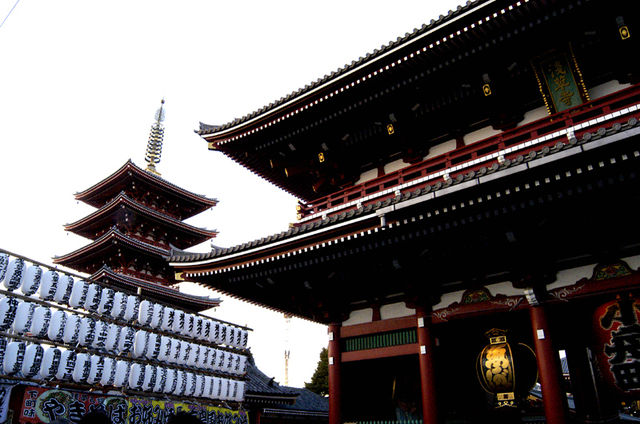

●3日、9:00のウィラー高速バスで池袋。バスで上野に移動。浅草駅から50年ぶりの浅草寺。

隅田川河畔を歩き、吾妻橋から歩いて東京スカイツリー。まだ人気絶頂でタワーの上には登れず。ツリーの下を流れる川面がライトに照らされている。夏は気持ちがいいだろう。東京ソラマチを見学した。

隅田川河畔を歩き、吾妻橋から歩いて東京スカイツリー。まだ人気絶頂でタワーの上には登れず。ツリーの下を流れる川面がライトに照らされている。夏は気持ちがいいだろう。東京ソラマチを見学した。

東武伊勢崎線で浅草に戻る。上野駅前で夕食を食べ、コンビニに寄りホテル。

・4日、新宿駅に行って、小田急小田原線に乗り換えようとするが、踏切事故で運転見合わせ中。ちょっと待ったが復旧しそうにない。

山手線で品川まで行き、東海道線、川崎乗換南武線で登戸へ。駅前からタクシーで川崎曹洞宗長澤山秋月院10:02着。

秋月院は天正(16世紀後半)の頃、大木主馬之助という諸国巡礼の道心者が住みついて山麓に庵を営んだ。その後、僧坊を経て寺院とした。

一方、16世紀後半の天文年間、小田原北条氏家臣片山弥兵衛・図書具治(具冶とも)親子が宮前の平村に帰郷後、当時の下菅生村長沢に移り住んだ。

弥兵衛が文禄年間に、図書具治が寛永年間(1627年)に死没してこの長澤山に葬むられた。

「秋月」の名は片山図書具治の戒名に因んでいる。

その後、堂宇は幾度か災禍に遭い、現本堂は昭和50年の建立のもの。

本尊は準提(准胝)観世音菩薩。境内には子育地蔵尊も祀られている。

現住所は川崎市宮前区菅生2-28-1。

なお区名の宮前は田園都市線宮崎台駅近くにある馬絹神社(旧女体権現社)に由来する。

~10:40。登戸で休憩。食事~14:00。中野島から川崎経由。東京15:08~仙台17:17。

|

●6日、雨。沖縄から大学時代の後輩・仲松庸次君が、地元の友人と東北地方の被災地を回った帰りに仙台空港から帰沖する。お土産を手渡した。10:58~11:25話をして、見送る。もうその日の夕方、仲松君は沖縄の自宅でセルフ塾の仕事をやっていた。

topへ>>

■2012.10行動日誌

|

●HMR社勤務。

■2012.9行動日誌

●2012.9.16聖マリアンナ医科大学病院、上野公園

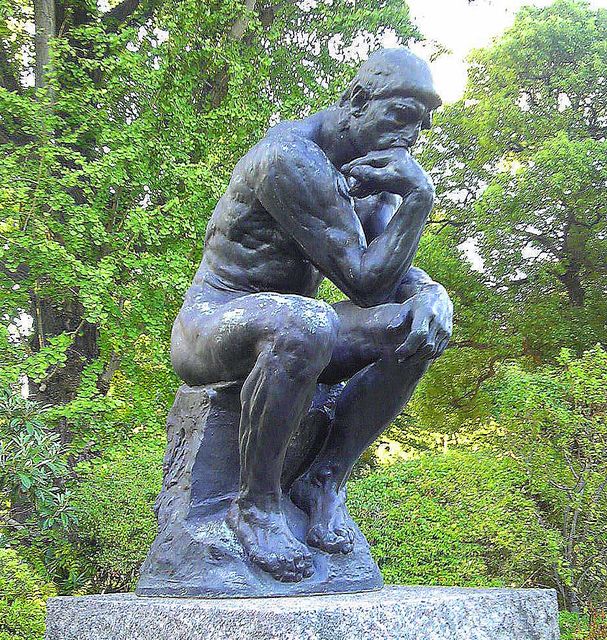

・16日、バスで仙台駅。手土産購入。8:20やまびこ。車内では持参した「あすなろ物語」読む。東京10:44。中央線で新宿。11:51小田急線で12:25向ヶ丘遊園。雨。義姉一家と合流。タクシーで聖マリアンナ医科大学病院。職員食堂で昼食。14:00~見舞~15:00。タクシーで駅。晴間戻り、暑くて駅ホームでコーラ飲む。新宿から山手線で上野。マイヨール展なども開催中で、大勢の人のいる上野恩賜公園を歩く。カメラの電池がなくなった。携帯で野口英世像、国立西洋美術館の庭にあるオーギュスト・ロダンの「カレーの市民」、「地獄の門」、「考える人」などを撮影。

大噴水の池で涼を求める人々が佇む公園内を散策して、桜並木から蓮の繁茂する不忍池、アメ横。上野駅18:26やまびこ。夕食は車中。仙台20:33。帰宅21:12。

●2012.9.25中野島奉斎殿葬祭場

・自転車で長町1丁目から地下鉄で仙台駅へ。6:04新幹線~東京8:16。快速で川崎。南武線中野島。奉斎殿葬祭場、初七日も。曇天。16:00終了。電車を間違えて反対方向の立川まで往復してしまう。川崎-京浜東北線で東京駅。駅前の夜景を撮影。

新装なった東京駅のライトアップはもうすこし先。駅構内で買い物。新幹線20番線ホームでも撮影。

先発の便にも間に合ったが、9/28で運行を終える19:16のマックスやまびこに乗車。仙台21:23。長町。歩きと自転車で帰宅22:35。

新装なった東京駅のライトアップはもうすこし先。駅構内で買い物。新幹線20番線ホームでも撮影。

先発の便にも間に合ったが、9/28で運行を終える19:16のマックスやまびこに乗車。仙台21:23。長町。歩きと自転車で帰宅22:35。

|

topへ>>

■2012.8行動日誌

|

●仙台の七夕が始まった。

日中、大雨という場面もありました。

■2012.7行動日誌

|

●HMR社勤務。

■2012.6行動日誌

|

●2日、9:30出発。道の駅池月・昼食はロシアパン、鳴子ダム、秋の宮、道の駅十文字、秋田道を河辺で降りる。国道13号線、保戸野、タカヤナギ、夕食は手形で寿司。18:00手形出。秋田駅、割山、国道13号線、東根、国道48号線。到着23:45。

●4日、夜、東に向かって走っていると、オレンジの月の右下に影が?月食とは知らなかったので、あ~、あの月、変な欠け方であるな…、あれだと太陽が左上から照らしていることになるけど、それでいいのかな…?ちょっと変だなと感じながら短時間見た。そして、あの影が地球だったら、月食なのにな…、と思った。数時間して、深夜、南の空を見ると、満月である。え~、上るときは下弦の月で、後で満月になるんだっけ?月ってそうだったっけ、と素朴に疑問を感じた。帰宅して、ウェブを見たら何とあれが部分月食だった。そういえば、数週間前、本日の月食のことを認識していたような記憶が…。とにかく偶然とはいえ、「見た」ことになる、……よかった、という話。

●27日、午後、仙台市の南隣名取市の閖上地区に行った。ここは朝市や、車の修理、海を眺めるポイントだったところ。被災のあと、立ち入りができなかったのでようやく訪ねた。 関東ナンバーや東北ナンバーのレンタカーが 平日にもかかわらず10台近くいたけれど、以前の姿を知っているのとそうでないのとでは、全く印象が違うと思われる。 朝市広場もやられていた。堀に架かる橋も欄干と歩道が破壊されていた。一部残る住宅地も土台のみ。小路を含めた道路だけが当時の生活を想像させる。 地区内にある閖上中学校の時計が14:46で停止したまま校舎の壁に掛っているのも象徴的。

■2012.5行動日誌

|

●21日、仙台の日食。7:41と7:43に撮影。420mm(210mmに2倍テレプラス)に偏光フィルターを3枚装着してフィルターの角度を変えながら撮影。日食グラスを使用しなくても、角度を調節しさえすれば 予想通り太陽を直接を見て、撮影もできた。2分の違いでこんなに月が移動しているのがわかる。

■2012.4行動日誌

|

●5日、日曜午後、仙台市若林区荒浜を再訪した。 風景は1年前とあまり変わっていない。片づけをしている老人の話を聞く。 当日、荒浜小学校の屋上で難を逃れたという。この荒浜地区だけでも186人が亡くなった。集落の海を向いた方の堤防の切れていた箇所からたくさんの波が押し寄せ、小学校校舎は鉄筋でできていたにもかかわらず激しく揺れたという。 いま、校舎は立ち入り禁止で、正門のそばに壊れた二宮金次郎の像がさみしく置かれていた<写真1>。そして校庭にはたくさんの車と二輪車が並べられていた。この光景も1年前と同じ。海岸には外国人や関東ナンバーの車の人と思われる訪問客がたくさんいた。防風林は大きな一列の松の木を残して、小さかった松はすべて消失している。片づけが手つかずなのは、海岸部の復興方針が決まっていないからだ。

海岸部にかなり長距離のコンクリートの堤防を造るという案が有力だが、瓦礫を埋め、山盛りにして、多種の樹木を植栽して自然の堤防を造った方がいいという意見もある。確かに根の浅い一種類の松だけだと防潮林としては弱いらしい。50年ほどもすると、強い土手ができあがる気がするし、景観もよさそうである。

●2012.4.28~4.30三陸海岸・下北半島、震災・原発紀行

2012年の黄金週間前半、仙台から三陸海岸を北上して、八戸泊、下北半島、大間泊、弘前・黒石と回ってきた。全行程1390km。